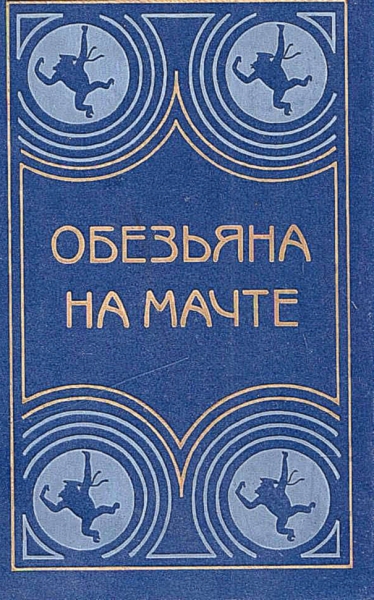

ВЫСТРЕЛ С МОНИТОРА

«Обсерватория «Сфера».

Плановое донесение спецгруппы «Кристалл-2», № 142-д.

В течение последних трех суток наблюдалось локальное возмущение межузловых четырехмерных полей. В пространстве «Бэта» (максимально приближенная гипотетическая грань) имел место кольцевой ретросдвиг с суточным радиусом. На границе сдвига зафиксировано перемещение малой (ок. 1,7 г) металлической массы — предположительно с характеристикой типа «прокол». Данное явление могло быть как причиной, так и следствием возникновения Т-кольца. Могло быть также и случайностью, не имеющей связи с ретросдвигом. (Особое мнение мл. науч. сотр. М. Скицына: «Последнее исключается. Связь несомненна»). Далее (в пределах амплитуды) отмечено «эхо» поля «VITA», совпадающее с теоретическими расчетами М.А. Мохова. Тем не менее группа не считает этот факт достаточным, чтобы рассматривать «эхо» как резонанс явлений типа «переход» или «бросок» (по М.А. Мохову — «Мебиус-вектор»).

Примечание: мл. науч. сотр. М. Скицын считает, что «эхо» есть именно резонанс «Мебиус-вектора».

Что касается понятий, предложенных нам Центром под шифрами «Дорога», «Окно» и «Командор», группа считает, что данные абстрактно-философские категории программированию и анализу не подлежат и к теме «Кристалл-2» отношения не имеют. (Особое мнение мл. науч. сотр. М. Скицына: «Имеют»).

…Сюжеты о Командоре — продукт студенческого (в основном стройотрядовского) фольклора периода активной реставрации исторических памятников и увлечения модными, хотя и псевдонаучными, идеями о многомерности миров и явлений. Заметного влияния на молодежное самодеятельное творчество не имели.

Часть первая. ИЗГНАННИКИ

Пароход «Кобург»

Пристань Лисьи Норы построена у низкого травянистого берега, недалеко от поселка с тем же названием. Поселок большой. Можно сказать, городок. Но «метеоры» и «кометы» минуют Лисьи Норы, не сбавляя хода. И когда кто-нибудь хочет попасть на такое быстрое судно, он должен ехать на пристань Столбы. Отсюда на теплоходе с подводными крыльями можно за четыре часа добраться до самого устья. Но это — если повезет с билетом…

В разгар лета, когда в здешних краях полно рыбаков, туристов и прочего отдыхающего народа, купить билет на скоростное судно не так-то легко. Поэтому три колесных пароходика местной линии тоже не остаются без работы.

Здешние жители называют их «смолокурами» (потому что пароходики давно уже работают не на угле, а на мазуте). «Смолокурам» не меньше чем по полсотни лет. Но они еще бодро шлепают гребными досками и громко, хотя и сипловато, гудят у сельских пристаней. Уж они-то, в отличие от «комет» и «метеоров», не пропускают ни одного деревенского дебаркадера. С дебаркадеров спешат на пароход неразговорчивые бабки с гогочущими гусями в корзинах, гладко выбритые районные уполномоченные, которых командировали в глубинку, а иногда и местные мальчишки — они не прочь зайцами прокатиться до соседней деревни.

В «смолокурах» не чувствуется смущения перед современными судами. В их неторопливости — солидность пожилых работников, занятых не очень заметным, но необходимым делом. И может быть, даже усмешка по поводу нынешней суетливой жизни.

От Лисьих Нор до устья «смолокур» добирается через двое суток. Если северо-западный ветер гонит с залива крутую мутно-желтую волну, пароход швартуется в Лесном Заводе, у деревянного пирса под защитой Мохнатого мыса. А когда в заливе тихо, он шлепает до самого Кобурга — к большой радости туристов, которым не терпится осмотреть развалины здешней крепости.

Развалинами крепость сделалась в последнюю войну. А в начале позапрошлого века ее, целехонькую, после неутомительной двухнедельной обороны, галантно сдал генералу Кобургу не то шведский, не то прусский гарнизон. Малозаметный и не избалованный победами генерал-майор был так упоен свалившейся на него удачей, что присвоил крепости и городку свое имя. Сенат и Морская коллегия посмотрели на это мелкое самоуправство сквозь пальцы, и потому имя сохранилось до наших дней. И не только сохранилось, но и дало название одному из «смолокуров» (два других называются «Декабрист» и «Кулибин»).

Второго августа «Кобург» подошел к Лисьим Норам после полудня и полтора часа попыхивал у дебаркадера, поджидая пассажиров. На сей раз их оказалось немного. Устроилась на кормовой палубе компания стройотрядовских ребят. Потом поднялся по сходням пассажир в серовато-белой парусиновой куртке.

Пассажир был высок, прям, но еле заметно прихрамывал. Он словно хотел иногда опереться на трость, но вспоминал, что ее нет, и выпрямлялся еще больше, неловко дернув правой рукой. В левой он держал клеенчатый чемодан. Лицо у пассажира было длинное, в резких складках, с мясистым носом, который нависал над впалым прямым ртом. Гладкие волосы, почти сплошь седые, разделял несовременный пробор. Брови, тоже с сединой, торчали мелкими клочками. Из-под этих бровей пассажир быстро, но цепко оглядел небритого капитанского помощника с полинялой синей повязкой на рукаве, когда тот спросил билет.

— В третью каюту, — буркнул помощник, но потом почему-то подтянулся, кашлянул и добавил: — Пожалуйста…

В полутемном коридоре, где были двери шести кают, стоял особый «пароходный» запах: старой масляной краски, теплого железа, машинной смазки, речной воды и близкого буфета. Пассажир поморщился и чемоданом двинул внутрь приоткрытую дверь.

Каюта оказалась узкая, с двумя деревянными койками — одна над другой. Напротив коек привинчен был к стене белый крашеный стол, рядом стояло старомодное кресло с вытертым красным плюшем, у окна — конторский стул. У двери светился белым фаянсом умывальник со старинным медным краном. Из крана капало.

— Милая эпоха Сэмюэла Клеменса, — глуховато сказал пассажир. Он был, видимо, доволен тем, что оказался в каюте один. Поставил чемодан под стол, медленно сел в кресло и прислонился затылком к плюшевой спинке. Прикрыл глаза.

Пока человек так сидит, скажем о нем еще несколько слов. Договоримся называть его просто Пассажиром. Во время бесед с мальчиком они так и не узнали имен друг друга. То ли мешало какое-то смущение, то ли, наоборот, возникло внутреннее согласие, при котором ясно, о чем спрашивать можно, а о чем не надо…

Итак — Пассажир. Можно было бы назвать его и Стариком, но это не совсем точно. Был он очень пожилой, но полным стариком не казался даже мальчику.

Мальчик появился на пристани перед самым отчаливанием «Кобурга». Невысокий, в синей круглой кепчонке с большим козырьком и белой надписью «Речфлот», с такой же синей спортивной сумкой на ремне с кольцами. Ремень был длинный, сумка сердито ширкала по пыльно-загорелой ноге, когда мальчик шел от кассового домика к дебаркадеру по тропинке среди подорожников и луговой кашки.

Он шел независимо.

Кепка на нем была надета козырьком назад. Из-под нее на затылок и виски спускались темные сосульки давно не стриженных волос.

В трех шагах позади мальчика так же независимо и молчаливо шла старая женщина. Сухая, рослая, в беретике.

Тропинка привела к мутной луже посреди травы. Это была, видимо, постоянная лужа, через нее перекинули сходню — две доски с поперечными брусками. Мальчик решительно ступил на доски, они хлопнули, вода выплеснулась из щели и забрызгала кеды. Бесцветно-ровным голосом, но отчетливо женщина сказала:

— Промочишь обувь и носки, а запасных у тебя нет.

Худые лопатки мальчика шевельнулись под выцветшей, в бело-розовую клетку рубашкой. Это неуловимое движение стоило нескольких фраз: «Зачем говорить чепуху — какие-то несколько капель; и вообще я как-нибудь сам о себе позабочусь; и я же понимаю, что дело не в брызгах, а просто вам надо что-то сказать, потому что идти вот так и молчать вам тошно; но уж если кто-то виноват в этом, то никак не я…»

Перешли лужу, и спутница мальчика заговорила опять:

— Все-таки я не понимаю: почему ты не взял чемодан с вещами…

Не обернувшись, но оч-чень вежливо мальчик сказал:

— Ведь я же объяснил, Анна Яковлевна: я оставил чемодан в залог за испорченные часы.

— В конце концов, это просто нелепо… Ты ставишь меня перед своими родителями в двусмысленное положение.

Мальчик опять шевельнул лопатками.

Пассажир открыл глаза, когда мальчик и его спутница вошли. Он был, без сомнения, джентльмен и, увидев женщину, хотел было встать. Но поморщился и остался в кресле.

— Извините, — сказала Анна Яковлевна, — мы вас побеспокоили. Судя по билету, здесь место мальчика… Я понимаю, вам, наверно, приятнее путешествовать одному, но что поделаешь…

Пассажир все-таки поднялся. Прямой, седая голова под самый плафон.

— Ничего… — Он даже улыбнулся. Он, видимо, сперва решил, что в каюте поселится эта пожилая дама, и теперь был доволен: мальчик — более удобный сосед. — Я думаю, мы поладим.

Анна Яковлевна посмотрела на мальчика:

— Я уверена: ты будешь вести себя так, чтобы не стеснять взрослого человека.

— Я тоже в этом совершенно уверен… — Мальчик аккуратно устроил кепку на вешалке у двери и поставил на стул сумку. Она, полупустая, мягко осела.

Анна Яковлевна сухо сказала:

— Папе я вечером позвоню.

Мальчик наклонил и опять поднял голову, поправил на стуле сумку. Анна Яковлевна проговорила:

— Я думаю, у тебя нет оснований на меня обижаться.

— Ни в малейшей степени, — сказал мальчик сумке.

Анна Яковлевна коротко вздохнула:

— Что поделаешь, раз мы оба — люди принципов…

Пароход басовито гукнул два раза.

— Вы можете опоздать на берег, Анна Яковлевна.

Он аккуратно кивнул опять и, когда она ушла, вдруг обмяк, неуловимо повеселел. Теперь стало заметно, что лицо у него не твердое, не упрямое, а живое и готовое к улыбке.

Это был мальчишка лет одиннадцати, узкоплечий, но круглолицый, толстые губы, нос сапожком, глаза цвета густого чая. В глазах этих еще держалась недавняя напряженность и досада, но на Пассажира мальчик глянул без хмурости, с нерешительным любопытством: что вы за человек? Правда поладим?

История с аквапланом

Тяжело ворочая колесами, пароход стал отодвигаться от пристани. Толчки поршней и вибрация вала передались ногам сквозь каютную палубу. Мальчик переступил, будто от щекотки. Он держался за спинку стула и смотрел в окно.

Пассажир опять опустился в кресло, достал из внутреннего кармана свернутый цветной журнал…

Шаткая дверь от вибрации отошла. Из коридора снова дохнуло разными запахами и больше всего буфетом.

— Можно я открою окно? — тихо сказал мальчик.

Пассажир зашевелился:

— Сделай одолжение. Я сам хотел попросить… — Голос у него был низкий, с прикашливанием.

Квадратное окно совсем не походило на морской иллюминатор. С карниза свешивалась куцая занавеска в цветочках. Стекло в деревянной раме дребезжало.

В полуметре от пола под окном тянулась белая труба — видимо, отопление. Мальчик встал на трубу, откинул на раме боковые крючки, потянул вниз брезентовую петлю. Перекошенная рама сперва сопротивлялась, потом со стуком опустилась в пазах. Мальчик виновато ойкнул.

Он уперся коленями в узкую подоконную доску, грудью лег на край опущенной рамы и по плечи высунулся из окна.

Увешанный спасательными кругами дебаркадер уходил назад. Берег отодвигался. День был теплый, но почти без солнца. Лишь изредка желтые проблески вылетали из-за мягких серых облаков. Сварливо перекликались чайки.

Мальчик медленно вздохнул — то ли от каких-то переживаний, то ли просто от речного воздуха. Вздыхать было неудобно: рама давила на ребра. Стоять было тоже неловко: острый край подоконной доски резал колени. Но мальчик стоял долго. Влажный воздух шевелил у него волосы, летел через плечи в каюту, качал занавеску, и она щекотала мальчику шею.

Берег сделался выше, и пристань исчезла за мысом. …Пассажир вдруг сказал:

— Голубчик, если нетрудно, подвинься немного в сторону. Читать будет посветлее.

Мальчик торопливо сдвинулся в окне, прижался плечом к его краю. Так он стоял еще минуту. Затем прыгнул с трубы, потер коленки, подумал и шагнул к стулу. Достал из сумки растрепанную пухлую книжку.

Пассажир укрывался за развернутым номером «Огонька». С обложки улыбалась девица в оранжевой каске строителя. Мальчик полувопросительно сказал девице:

— Моя койка, наверно, верхняя…

— М-м?.. Если не возражаешь, — отозвался Пассажир и опустил журнал. — Мне с моими суставами карабкаться как-то не с руки… Вернее, не с ноги.

Мальчик никак не отозвался на шутку. Присел и стал расшнуровывать кеды.

— Но с другой стороны… — Пассажир, кажется, забеспокоился. — Ты не свалишься оттуда?

Мальчик сердито распутывал на шнурке узел.

— Я и в вагоне-то не падал никогда, а там полки в два раза уже…

Он задвинул кеды под стул и по привинченным к стойке ступенькам забрался наверх. Койка была застелена шерстяным одеялом, в изголовье лежала твердая подушка в синеватой казенной наволочке. Мальчик повозился на одеяле, постукал подушку ребром ладони и притих с книгой.

В каюте стало тихо, только Пассажир изредка шелестел журналом. Под палубой ровно вздыхала машина, за окном бурлила под колесами вода, с кормы доносились голоса и негромкий перезвон струн.

Потом занесло в окно комаров — их в этот пасмурный теплый день было много над берегами и водой. Комары тонко запели. Но Пассажир не обращал на них внимания. И лишь когда отошла опять и заскрипела дверь, он отложил журнал. Медленно встал.

Верхняя койка оказалась у Пассажира на уровне груди. Он взглянул на мальчика. Мальчик не читал. Раскрытая книга съехала к самому краю койки, а мальчик спал. Воздух из окна шевелил его волосы. Нижняя губа смешно и сердито оттопыривалась, к ней прилипло семя одуванчика, влетевшее вместе с комарами.

Пассажир осторожно шагнул к двери, запер ее, скрипучую, на щеколду и вернулся к мальчику. Тот повозился, хлопнул губами и слизнул семечко. Подтянул и обнял коленки (на них все еще краснели рубчики от подоконной доски). На мятых шортах оттопыривался карман, из него тополиным листиком выглянул угол новой трехрублевки. Пассажир мизинцем вдвинул твердую бумажку в карман, прогнал с мальчишкиной ноги двух комаров и оглянулся на окно: не поднять ли раму? Но передумал, снял свою парусиновую куртку и укрыл мальчика от пяток до плеч.

Потом взял книгу. Это было старое, тридцатых годов, издание романа Гюго «Человек, который смеется».

Пассажир полистал, постоял, словно что-то вспоминая. Закрыл книгу и положил поближе к мальчику. Затем он, морщась и постанывая, лег на нижнюю койку. Навзничь. И кажется, заснул.

Сколько прошло времени, трудно сказать. «Кобург» успел приткнуться к пристани Косари, постоять полчаса и двинуться дальше. Пассажир или проспал это событие, или не обратил на него внимания. Когда он открыл глаза, все так же плескалась вода и поскрипывали на проволоке кольца занавески. На потолке змеились длинные живые блики: значит, облака поредели. Блики были неяркие, желтые, — видимо, вечерело.

С верхней полки опустилась и закачалась нога в полинялом голубом носке. На пятке была дырка размером с копейку, а к середине ступни прилип расплющенный высохший паук.

— Выспался? — спросил у ноги Пассажир. Нога исчезла, с края свесилась голова с темными нестрижеными прядями.

— Ага… Это вы меня укрыли?

— Естественно… Комары зудят, вот и укрыл.

Мальчик почему-то вздохнул:

— Меня комары не трогают… Хотя если сплю, то, наверно, могут… — Он опустил куртку. — Спасибо.

— Если не трудно, повесь у двери.

— Ага… Спасибо, — снова сказал мальчик и прыгнул вниз.

Вернувшись от вешалки, он боком устроился в кресле, перекинул ноги через подлокотник. Поболтал ими.

— Можно посмотреть журнал?

— Да ради Бога…

Мальчик полистал «Огонек», но почти сразу отложил. Поскучнел и стал смотреть в окно.

— Неприятности? — вдруг тихо сказал Пассажир.

Мальчик не удивился. И не оглянулся. Так же тихо спросил:

— Почему вы решили?

Пассажир не то усмехнулся, не то вздохнул. Объяснил:

— Я такую примету знаю с детства: если паука раздавишь, обязательно что-то нехорошее случится. А у тебя паук на носке.

Мальчик быстро подтянул ногу и с минуту сидел в позе известной итальянской скульптуры. Называется «Мальчик, вытаскивающий занозу». Разглядывал ступню. Взял останки паука за лапку, отнес к окну, дунул.

— Нет, он уже дохлый был, когда я наступил… Это я в чулане веревку искал, разутый, чтобы не топать зря… На живого зачем наступать?

— Но если случайно…

— И случайно не наступлю. Потому что чувствую.

Мальчик вернулся в кресло, забрался с ногами. Встретился с Пассажиром взглядом и поморщился. Взялся за нижнюю губу.

— У тебя что-то болит?

— Не… По-моему, это у вас болит, — нерешительно сказал мальчик. — Только не пойму что. Будто везде…

— А! Ты угадал… — Длинное тело Пассажира болезненно шевельнулось. — Эта штука называется «остеохондроз». Не слыхал?

Мальчик свел брови и качнул головой.

— Между позвонками нарастают хрящи и зажимают нервы. И боль отдает в самые неожиданные места, от пяток до мозжечка… Потому как старость, дорогой мой…

Все так же, со сведенными бровями и держась за губу, мальчик проговорил:

— Если позвоночник, то главная боль в спине… Да?

— Ох… пожалуй…

— Тогда… я, наверно, могу…

— Что? — Пассажир приподнял голову. — Что ты можешь, дружок?

— Ну… полечить, если вы хотите. Я немного умею…

— Неужели?

— Ага… Я так уже делал. С одним человеком. И получалось… Только вам надо вверх спиной лечь.

— Гм, это задача… Впрочем, попробую… А что ты предлагаешь? Массаж? — Пассажир глянул на худые мальчишкины руки в коротких рукавах.

— Да не-е… — Мальчик спустил с кресла ноги. — Я не буду касаться. Или чуть-чуть. Вы не бойтесь…

Пассажир коротко, с прикашливанием засмеялся и стал переворачиваться на живот.

— Уверяю, что не боюсь. Хуже не будет…

Мальчик принес к постели стул. Сел верхом, грудью навалился на спинку. Втянул и закусил губу. Худая спина Пассажира закаменела под синей с белыми полосками рубашкой.

— Вы не напрягайтесь так, — осторожно попросил мальчик. — Не натягивайте… все жилки.

— Ох, ладно… — Спина обмякла, даже подтяжки ослабли.

Мальчик сощурился, протянул руки, ладонями провел вдоль спины. Шепотом сказал:

— Что? — выдохнул в подушку Пассажир.

— Сколько всего у вас… Ну, от которого боль…

— Да? Уже во всем разобрались, уважаемый доктор?

— А вы не дразнитесь, — строго сказал мальчик.

— Ох, извини. Молчу.

— Не, молчать не надо. Лучше про что-нибудь разговаривайте. — Ладони мальчика то замирали, то плавали над синей рубашкой.

— Но я, право, не знаю… Видишь ли, я как-то не имею опыта бесед в… таких ситуациях.

— Значит, сильно болит? — Мальчик говорил с некоторым напряжением. Он грудью сильно налегал на спинку стула.

— Болит? М-м… пожалуй, меньше. Ты не беспокойся, я привык терпеть. В жизни всякое бывало…

— На войне?

— И на войне, и после…

— А вы кто? Ну, профессия у вас какая?

— Профессии были разные. Последняя — совсем не романтическая. Ревизор в системе «Плодоовощторга»… Но это так, мимикрия.

— Что? — удивился мальчик.

— Маска для души… В душе человек далеко не всегда тот, кто он в жизни. Впрочем, тебя это не должно волновать.

— Ну почему же, — уклончиво сказал мальчик. И другим голосом, оживленней, спросил: — А вы до какой пристани плывете?

— Сейчас, этим рейсом? До Якорного поля.

— Даже и не слышал про такую… Это поселок?

— Это заповедник. Там у меня… друг юности.

— А далеко это поле?

— Ну… после Краснодольска.

— У-у… Я раньше сойду, в Жуково. А оттуда — в Черемховск.

— И к кому же ты туда направляешься?

— А та… дама, которая тебя провожала? Родственница?

— Не-е… Знакомая отца. Вернее, его мамы, бабушки моей.

— Понятно…

Мальчик, двигая ладонями, вздохнул:

— Нет, вам, наверно, непонятно… почему мы так с ней расстались.

— Признаться, да… Но любопытствовать не смею. Чужие секреты…

— Да никакие не секреты. Просто у меня лопнуло терпение… Я у нее жил две недели, меня папа туда устроил. Ну, вроде как погостить и заодно немецким позаниматься. У меня с этим языком никак не ладится. В этом году в шестом классе экзамены по иностранному языку сделали, дак я еле выплыл…

— О… ты, значит, шестой класс закончил? Солидно.

— Ага. Я только ростом не очень, а вообще мне уже скоро тринадцать.

— Как и ему…

— Что?.. Ох, это я так, отвлекся… Ну и как ты жил в Лисьих Норах?

— По-всякому жил. Анна Яковлевна эта… Ну, она со своим характером. Вся такая, будто из прошлого века. И с меня стала требовать, чтоб всегда поглаженный, причесанный… Вставать по часам, ложиться по часам. С десяти до одиннадцати, каждый день, зубрежка немецкая… И всегда «извините» и «пожалуйста»… И вилкой не брякать… о старинные тарелки…

— Просто как Гек Финн и вдова Дуглас, — вздохнул Пассажир. — Помнишь?

— Ага… Ну нет. Наверно, все-таки не совсем так, я зря наговаривать не хочу. Она ведь в общем-то неплохая, наверно… С ней иногда интересно было, она про прежние времена много рассказывала… И по немецкому меня подтянула.

— А из-за чего же конфликт?

— Да так, накопилось… Сперва мне вовсе и не трудно было, я к ее режиму быстро приспособился. Ну, не то чтобы по правде стал таким… совсем уж воспитанным, а просто сказал себе: «Терпи, так надо». Помните, вы про маску говорили?

— Да-да… Значит, ты «принял правила игры»?

— Ага! Вот именно, будто играть стал! И даже интересно сделалось… Да там и хорошего было много! Книг у нее полным-полно, журналов старых про путешествия… И я же не все время с ней дома сидел. А Лисьи Норы — городок интересный, мы там с ребятами везде лазили, исследовали. И всякие игры устраивали.

— Любопытно. И какие же игры у… нынешнего поколения?

— Ну, например, мы акваплан сделали. Знаете?

— Большой кусок фанеры с веревкой. Он к моторке цепляется на буксир… У одного мальчишки есть старший брат, у него моторная лодка. Ну вот, на фанеру встанешь, за веревку держишься, будто за вожжи, и моторка тебя тащит. Быстро так, будто летишь над водой.

— Как на водных лыжах?

— Ага. Только это проще. Можно почти без тренировки, это даже у самых маленьких получалось… И здорово так!.. Ну вот, из-за этого акваплана я с ней и поругался.

— Не разрешила кататься?

— Да не в том дело. Я с ее часами в воду булькнулся… У меня часов нету, она мне дала свои старые. Чтобы я к обеду в точности приходил. А я же их на руке носить не буду, дамские. Вот в кармане и таскал и забыл выложить на берегу…

— Так ты что же, одетый на этом аква-плане ездил?

— А чего такого? Только босиком… По ногам брызжет, а выше колена и не замочишься. Мы с отмели стартовали и туда же обратно приезжали. Кто научился, тот никогда не свалится…

— Однако же булькнулся.

— Потому что мотор заглох! Это первый раз случилось, никто даже не ожидал… Ну и ладно бы, самому-то высохнуть недолго. Да только часы остановились наглухо, вода в них попала. Ну и началось: «Ах, какой ужас, ты не только часы испортил, но и сам мог утонуть». И еще: «Аккуратный и собранный человек не позволит себе попадать в такие ситуации…» Я не удержался. «Знаете, — говорю, — как надоело быть аккуратным и собранным! Вы меня, будто канарейку в клетке, воспитываете…» Она, конечно: «Как ты можешь так говорить, я за тебя волнуюсь…» — Мальчик шумно подышал и сильно заскрипел стулом.

— Ну, тут я и сказал: «Вы не за меня, а за часы волнуетесь. Вы не бойтесь, папа заплатит за ремонт…» Может, я зря такое брякнул, да назад не проглотишь… Она села, помолчала так выразительно и говорит: «Такого я, признаться, от тебя не ожидала… Ты, конечно, мальчишка, но и мальчишкам не все позволено…» А потом: «Одно из двух — или ты немедленно и как следует извинишься, или мне остается проводить тебя на вокзал…» А чего я буду извиняться, если я правду сказал…

Пассажир с осторожным интересом спросил:

— А признайся, голубчик: ты уверен, что сказал ей правду?

— Ну… насчет часов я, кажется, зря. А насчет канарейки… Да и вообще… Так обидно сделалось. Как тут извиняться?.. Она губы поджала и давай звонить на вокзал, про расписание. А тот поезд, который нужен, уже ушел. С автостанции сказали, что билетов на автобус нет. Тогда она на пристань позвонила, а тут этот «Кобург». Она говорит: «Я иду за билетом, а ты уложи чемодан и ступай за мной…» А я сумку только взял с книжкой, а чемодан не стал собирать. Пускай назло ей останется…

— А может, решил, что она еще передумает?

— Вот уж нет… — Мальчик взялся за спинку стула и утомленно откинулся назад. — Такие, как Анна Яковлевна, ничего не передумывают… А я тоже… А спина у вас, по-моему, уже не болит. Да?

— Что? — Пассажир приподнялся на локтях. — Не может быть… В самом деле… — Он осторожно пошевелился.

Мальчик улыбнулся и согнутым локтем провел по лбу.

— Сейчас болеть не будет. По крайней мере, до утра… Я вас нарочно разговором отвлек, чтобы легче было боль убрать.

— Ох, спасибо… Как же это у тебя получается?

— Получается… иногда. — Мальчик встал и серьезно сказал: — Только потом все тело гудит и есть ужасно хочется.

В конце короткого коридора была буфетная дверь. За дверью оказались три липких столика (за ними никого не было) и прилавок с хмурой полной теткой в кокетливой кружевной наколке.

Мальчик взял у буфетчицы две котлеты и стакан теплого чая. Разменял хрустящую трешку — свой дорожный запас. Буфетчица сказала, что рублей нет, и дала сдачу одинаковыми монетками по пятнадцать копеек.

Гарнир из вареных макарон отдавал тухлым, но котлеты все же пахли котлетами, и мальчик сжевал их, помазав горчицей. Проглотил чай. К тарелке с хлебом нахально шел крупный рыжий таракан. Мальчик повернул к нему, словно зеркальце, прямую ладонь. Таракан попятился, встал на задние лапы, ощетинил усы, кинулся на край стола и спрыгнул.

— То-то же, — сказал мальчик. И ушел на корму.

Здесь, под косо подвешенной лодкой, расположился небольшой студенческий табор. Кто-то спал, привалившись к рюкзаку, кто-то тихо разговаривал и смеялся. Похожий на цыгана парень сидел на стопке рыжих спасательных жилетов и трогал струны гитары. Мальчик встал у перил с проволочной сеткой, поразглядывал стройотрядовцев и стал смотреть на реку.

Небо совсем очистилось. Солнце уже пряталось за кромку леса на высоком берегу и лишь изредка стреляло красноватыми лучами из-за верхушек елей. Другой берег, низкий, луговой, был покрыт оранжевым светом. На нем хорошо видны были деревни с почерневшими рублеными избами и деревянными церквушками, которые еще не разобрали и не свезли в заповедники.

Потом выплыло из-за поворота село. Уже не с одной, а с несколькими церквами. Главная была каменная, белая и ярко светилась под наклонными лучами. Золотисто-зеленый берег, желтый плес, темные и светлые колокольни, купола, маковки…

— Ну, прямо Углич, что на Волге, — сказал кто-то среди студентов.

— А и так почти Углич — Уголичи-Северские. Давний оплот здешних староверов. Даже цари ничего не могли поделать…

— Этакая Русь рядом с Западом…

— История, чего ж тут…

Девушка в синей аэрофлотовской пилотке подняла от рюкзака голову и спросила гитариста:

— Миша, а ты песню про Углич помнишь?

Тот прихлопнул струны.

— Ту, что Димка Ярцев сочинил? А как же. Мы ее и там… помнили. Правда, командиры косились, не в жилу, мол. Но все равно…

— Эх, Димка, Димка… — сказали за грудой рюкзаков. — Главное, перед самым дембелем…

Гитарист переливчато перебрал струны, откинул волосы, посмотрел на Уголичи-Северские… Голос у него оказался высокий, почти как у девушки.

Парни и девушки начали подвигаться к певцу, окружили. Мальчик его уже не видел. Но голос звенел.

Мальчик вспрыгнул на планшир, ухватился за трубчатую стойку фонаря. За головами и спинами опять увидел гитариста. Тот наклонился над струнами, голос у него как бы потемнел:

И вдруг с плачущим, чисто цыганским вскриком, со взмахом отброшенных волос:

Мальчик вздрогнул и соскочил на палубу. И услышал уже из-за голов:

Тихо стало, и в плеске забортной воды, в бледнеющем оранжевом свете Уголичи-Северские медленно проплывали мимо «Кобурга», который к этой пристани почему-то не причаливал…

Мальчик постоял еще на корме. Песен больше не было. Да и слушать другие после этой, про Углич, не хотелось. Он ушел на середину парохода, сел на скамейку из крашеных реек, у стенки с каютными окнами. Здесь палуба была совсем узкая — от скамьи до бортового поручня не больше метра.

Прошел пассажирский помощник капитана. Мальчик подтянул ноги, поставил пятки на скамью. Помощник сказал равнодушно:

— Один, значит, едешь? Гляди не балуйся.

Мальчик обнял колени, ткнулся в них подбородком.

За высоким кожухом вертелось и расталкивало воду гребное колесо. Сквозь этот шум слышен был миролюбивый звон комаров.

Вверху на мостике сказали:

— Иван, флаг сыми, видишь, солнце ушло.

Оранжевый свет угас, небо стало зеленоватым. Мальчик знал, что потемнеет оно не скоро. Время белых ночей давно кончилось, но до осеннего равноденствия было еще далеко, и над здешним речным и лесным краем подолгу стояли белесые сумерки.

Появился на палубе Пассажир. Присел на край скамьи. Помолчал. Сказал неловко, но бодро:

— Да, голубчик, ты меня прямо воскресил.

— Вот и хорошо, — вздохнул мальчик. Не обернулся, смотрел, как наплывает высокий и почти черный мыс.

Это был крутой полукруглый холм. Лесистый, сумрачный. С обрывистым выступом над водой. Выступ напоминал забрало рыцарского, колючим гребешком украшенного шлема. Кромка «забрала» была без леса — ломаный гранитный край с редкими деревцами. От него до воды — метров сто, наверно.

И вот эта махина двигалась на пароход. Видимо, фарватер проходил недалеко от обрыва. Там ярко горела красная капля бакена, отражалась дрожащей стрункой.

Пассажир спросил:

— Спать не собираешься?

— Рано еще. Да и днем выспался.

— Это верно. Я тоже подремал… Все как и должно быть.

— Что «должно быть»? — отозвался мальчик. Без особого, впрочем, любопытства.

— Это я так… Извини, я хочу спросить… Допускаю, что выгляжу назойливым, но все-таки… Мне кажется, что тебя что-то беспокоит. Грызет, как иногда выражаются… Не могу ли я помочь?

Мальчик не удивился. Сказал, все так же глядя на мыс:

— Но меня ничего не грызет… Думаете, будто я боюсь, что дома попадет? Ничуть.

— Нет, я не про это… А может быть, тебе просто зябко? Возьми мою куртку.

— Не… мне тепло. Если надо, у меня безрукавка в сумке есть… Из козьей шерсти, домашняя вязка.

— А, это хорошо… Мама, наверно, вязала?

— Нет, не мама… Смотрите, там кто-то стоит!

Мыс придвинулся почти вплотную, обрыв нависал над пароходом. Кромка «рыцарского забрала» открыла за собой лесистую вершину холма. Черный неровный край рисовался на светлом небе, над ним висела голубая несмелая звездочка. А левее звездочки виден был неподвижный силуэт. Маленькая тонкая фигурка со склоненной головой и опущенными руками.

Конечно, ничего особенного в этом не было. Мало ли туристов на здешних берегах. Какой-нибудь пацаненок улизнул из палатки и глядит с высоты на окрестности…

Но беспричинная тревога толкнула мальчика — так же, как во время песни об Угличе. Он крепче обхватил колени и прижался теменем к дрожащей стенке каютной рубки.

— Стоит… — с непонятной интонацией отозвался Пассажир. Он тоже смотрел, запрокинув лицо. — Стоит. Да…

Звездочка прошла за плечами мальчишки на обрыве. Силуэт шевельнулся. В это время заскрипели доски расшатанной палубы. С носа шла, переваливаясь, буфетчица. Пассажир подвинул ноги под скамью, а сам все смотрел вверх. Буфетчица прошла, и от ее передника пахло макаронным гарниром. Мальчик придержал дыхание. В эту секунду на досках звякнуло. Денежка! Светлое небо отразилось в белом кружочке. Пассажир быстро повернулся к мальчику. Тот сбросил со скамейки ноги, нагнулся.

Однако проворнее всех оказалась буфетчица. Неожиданно легко обернулась, присела, накрыла монетку ладонью.

— Это моя!

— Почему вы решили, что ваша? — с непонятной злостью сказал Пассажир.

— А чья еще? — Буфетчица сжала находку в кулаке, встала. — Карман-то дырявый на фартуке, всю мелочь растрясла. Ох ты, пропади оно все пропадом… — И пошла прочь походкой вороватой утки.

— Вот ведь с… сытая жадюга, — с болезненной досадой произнес Пассажир.

Мальчик отвернулся. Всегда неловко, если в симпатичном человеке открывается неприятная черта. Пассажир, кажется, смутился. Закашлял.

— Наверно, она правда из кармана денежку выронила, — сказал мальчик.

— Да нет. Это не ее… — вздохнул Пассажир.

— Да нет… — Он опять сумрачно вздохнул. — Скорее твоя…

— А! Может быть… — Мальчик встал, подергал шорты, в кармане забрякало. — Я сегодня три рубля разменял, сплошь пятнадчиками. Наверно, один выскочил. Ладно, не разорюсь!

— В буфете разменял? — поинтересовался Пассажир.

— А завтра туда пойдешь?

— Не… Там противно. Как-нибудь дотерплю, утром моя пристань. А оттуда до дома полчаса на автобусе.

— Утром ты едва ли доберешься, — ворчливо сказал Пассажир. — Машина еле дышит, я в этом деле понимаю… Боюсь, что ночью мы застрянем с ремонтом.

— Это плохо, — обеспокоенно сказал мальчик.

— Так что без буфета нам, голубчик, не обойтись.

— Но котлеты я больше есть не буду. От них до сих пор в желудке тошно. Лучше уж вафли с чаем.

— Это не важно, — тихо сказал Пассажир. — Главное, чтобы все вернулось на круги своя…

— Что?! Пароход в Лисьи Норы вернется?

— Да нет, это я о своем… Не обращай внимания.

Мальчик послушал, как работает машина. Не уловил в ее ритме сбоев, решил, что опасения напрасны, и опять устроился с ногами на скамейке, посмотрел вверх.

Темная фигурка по-прежнему рисовалась на зеленоватом небе. Неподвижная… И вновь мальчик ощутил беспокойство. Словно тому, кто стоял на обрыве, что-то грозило.

Мыс уже отходил назад. Край обрыва менял очертания. Квадратный зубец сближался с силуэтом, грозя через полминуты закрыть его. Звездочка была теперь далеко в стороне.

Мальчику хотелось, чтобы стоявший на кромке ушел оттуда раньше, чем скала скроет его из виду. Но тот не шевелился.

— Стоит и стоит… — прошептал мальчик.

— Стоит, — неожиданно громко отозвался Пассажир. — Куда же ему деваться…

— Почему «куда деваться»?

— Это же бронза. Скульптура.

— Да?! — удивленно и с облегчением сказал мальчик.

— Многим кажется, что просто человек на обрыве…

— Мне даже показалось, что он шевелился. Будто рукой махнул… Перед тем как тут эта пошла, из буфета.

— Издалека да в сумерках что не почудится…

Темный выступ на обрыве наконец плавно закрыл скульптуру.

— А я-то думал… — сказал мальчик. — Будто мальчишка там.

— Ну, так и есть. Бронзовый мальчик, ростом с тебя.

— Значит, там парк? Или пионерский лагерь?

— Нет, место глухое. Но раньше был город…

— Как это… был? А куда девался?

— Обезлюдел понемногу, разрушился. Остатки война сровняла… А памятник вот сохранился.

— Памятник?

— Да, памятник мальчику. Жителю этого города… Кстати, место до сих пор так и называется — мыс Город. Только об этом не все знают… Ты ведь не знал, верно? — Вопрос прозвучал странно, с вкрадчивой интонацией.

— Я не знал, — насупился мальчик. — Я первый раз тут плыву. В Лисьи Норы я на поезде ехал… И вообще мы в этих краях недавно, а раньше в Тюмени жили…

— Про город на мысу и местные-то жители почти не помнят.

— Значит, он древний?

— Тогда почему не помнят?

— Слишком заняты собственными делами.

— А этот памятник… то есть мальчик, он кто? Герой?

— Герой? Возможно… в какие-то моменты. Чтобы судить об этом, надо знать его историю.

— А вы знаете?

— Мне ли не знать, — сухо отозвался Пассажир. И наступило молчание. У Пассажира — непонятное, у мальчика — слегка обиженное. Мальчику казалось, что он имеет право услышать подробности. Но расспрашивать он не стал.

Пассажир наконец сказал:

— У ревизоров «Плодоовощторга» тоже бывают странности… Я долго собирал в этих местах разные истории. И подлинные случаи, и легенды… И одна из них как раз об этом городе.

— Легенда?

— История, голубчик… Подлинная, хотя и малоизвестная… Я по канцелярской привычке все, что узнавал, записывал в тетрадки. Написал и про этот город… Упаси Господи, я никогда не метил в литераторы, писал для себя, просто чтобы не забыть… Но… — В голосе Пассажира скользнула неожиданная самоуверенно-ребячливая нотка. — На сей раз получилось, по-моему, что-то вроде повести. Возможно, не хуже других…

— А он что, погиб? Тот, кто на памятнике…

— Н-нет… Почему ты решил?

Мальчик вздохнул:

— Я не решил. Просто я не люблю историй с плохим концом.

Пассажир, кажется, улыбнулся в сумраке:

— А ты думаешь, я собрался тебе рассказывать?

Тогда улыбнулся и мальчик:

— Мне так показалось.

— Видишь ли… Я твой должник. Ты меня от хвори спас. А теперь вот сидишь и, кажется, скучаешь. И я подумал, что, если смогу развлечь тебя… Если, конечно, тебе любопытно…

— Ага, — сказал мальчик.

— Только пойдем в каюту, дружок. Зябко здесь все-таки, а история не короткая…

Мальчишки в старом городе

В каюте над столом была укреплена лампочка под желтым шелковым колпаком. Она уютно засветилась. Пассажир достал из чемодана клеенчатую тетрадь с разлохмаченными уголками. Надел круглые очки в тонкой серебристой оправе. Сел в кресло.

— А ты забирайся на свой насест…

— Я лучше так. — Мальчик опять сел верхом на стул. Это была привычка, от которой не отучила его даже Анна Яковлевна.

Пассажир полистал тетрадь, посмотрел на мальчика из-за очков. Покашлял. При желтом свете морщины его казались резкими, как шрамы. Водянисто-серые глаза стали очень темными. Тень от носа легла на рот и подбородок — будто прижатый к губам толстый палец.

Мальчик с вежливым нетерпением поворочался на стуле.

Пассажир отложил тетрадь.

— Наверно, лучше так… Вначале у меня написано длинное вступление: история города, быт, нравы и прочая, прочая… Боюсь, что это скучно. Лучше я начну без записок, полаконичнее… На диалекте коренных жителей город назывался тогда Реттерхальм — Рыцарский шлем…

Он и правда был построен во времена рыцарей. Место подходящее… С той поры в городе осталось много всякой старины: красивые здания, церкви, два замка. Арки каменных мостов над расселинами и оврагами, которые рассекают склоны холма…

На обрыве, где сейчас памятник, стоял артиллерийский форт. Впрочем, о нем позднее… Улицы поднимались от подножия холма к вершине. Порой это были даже не улицы, а широкие и узкие лестницы с площадками, тропинки среди садовых решеток и гранитных стен с колоннами и нишами. В нишах стояли чугунные фигуры древних святых и воинов, закованных в доспехи.

А главная улица охватывала холм спиралью. Она несколькими витками шла от набережной со зданием магистрата до площади с маячной башней. Башня была круглая, с громадным стеклянным шаром наверху. Внутри шара, чуть заходило солнце, вспыхивал фонарь. Впрочем, он служил скорее для украшения, чем для пользы, потому что большие суда по реке не ходили.

— Не ходили? Она же широкая…

— Да ведь и сейчас не ходят большие-то… В устье лежит песчаная отмель. Бар называется. Этот бар не пускает суда в реку. А без сообщения с морем у реки какая жизнь… Ты, наверно, обратил внимание, что на здешних берегах нет крупных городов. Не то что на других ближних реках…

— Но этот, Реттерхальм, он был все-таки крупный?

— Вовсе нет. Около двух тысяч жителей. Даже по тем временам это совсем не много… Однако город был знаменит: своим театром, библиотекой, древностями. Сюда любили наезжать поклонники искусства и старины… И сами обитатели Реттерхальма любили, конечно, свой город. В том числе и юные жители, школьники. Потому что трудно придумать более подходящее место для игр, чем старые переулки, заросшие дворы, таинственные подвалы под цитаделью и галереи в замковых дворах.

— А тот мальчик, он…

— И тот мальчик любил, разумеется. О нем сейчас и речь…

Я постараюсь, чтобы ты представил его подробно. Когда ясно представляешь себе человека, легче его понять… Лет ему было без малого тринадцать. Лицо узкое, глаза светлые, волосы прямые и почти белые. Даже подстриженные, они падали на уши и на шею… В общем, типичный житель здешних северных мест. Обыкновенный реттерхальмский школьник в голландке и с шульташем…

— Так называлась школьная сумка из твердой кожи — шульташ. А голландка — это матросская блуза с галстучком. Тогда такие блузы носили мальчишки во всей Европе. Или короткие курточки с узкими рукавами и белыми откидными воротниками. И штаны с медными пуговками у коленей, и высокие башмаки с крючками для шнурков, и кусачие шерстяные чулки, без которых даже в жаркие летние дни не пускали в реттерхальмскую школу… Так что, видишь, внешне Галька был совсем не такой, как ты…

— Ах да… Тебе его имя, наверно, покажется странным. Как у девочки… Но полное имя мальчика было Галиен. Галиен Тукк, сын Александра Тукка, заведующего костюмерными мастерскими городского театра. У Галиена, кстати, имелось двое старших братьев и младшая сестра… Итак — Галька его мальчишечье имя. По-реттерхальмски звучало оно так же, как по-русски. Между прочим, и мелкие, обточенные водой камушки назывались гальками, как у нас. Пожалуй, только помягче — «халька»…

Характер у Гальки был разный: то задумчивый, то веселый. Потому что и в жизни было много разного. Хорошо было посидеть над толстой книжкой про рыцарей, драконов и фей, а хорошо и другое: прибежать из школы, кинуть под кровать громоздкий шульташ, сбросить осточертевшие башмаки и чулки, схватить деревянный меч и бежать босиком, в развевающейся голландке, в замковый двор, где приятели затевали военные игры.

Галька не был ни отчаянным, ни задиристым. Но когда нападали, не отступал. И если попадало деревянным клинком или камнем из рогатки, не ронял ни слезинки. Он мог заплакать по другой причине: от какой-нибудь обиды или от жалобной истории — одной из тех, которые иногда придумываются сами собой. Например, как после рыцарского подвига его, смертельно раненного, приносят в город и главный советник магистрата господин фан Биркенштакк произносит речь о герое, павшем во славу родного Реттерхальма… А бывали слезы от оценок по латыни, которые ставил господин Ламм — самый безжалостный наставник реттерхальмской мужской гимназии…

Однажды на исповеди Галька отчаянно сознался пастору Брюкку в своих слабостях и слезах. И еще в том, что желает наставнику Ламму свалиться с моста над Восточным оврагом и сломать… ну нет, не шею, это чересчур. Но хотя бы вывихнуть ноги. Чтобы он недели две не ходил на уроки и не мучил школьников ненавистной латынью.

Пастор Брюкк произнес краткую речь о красоте и пользе языка римлян и ученых, а также о терпении и любви к ближнему, но потом вздохнул и отпустил Гальке грехи, потому что сам был когда-то гимназистом…

Пассажир замолчал и глянул на мальчика: слушает ли?

— А в каких годах это все было? — спросил мальчик.

— В каких годах… Ну, прикинь. В ту пору по улице, что спиралью опоясывала холм, пустили трамвай. А трамвай этот был одним из самых первых на всем свете, старше берлинского…

Кстати, глава магистрата фан Биркенштакк долго не соглашался на такое новшество. Но собрание выборных представителей настояло. Среди жителей Реттерхальма было много пожилых граждан, им надоело карабкаться по лестницам. Радовались трамваю и мальчишки, тем более что детям позволяли ездить бесплатно. У вагоновожатого Брукмана в первые дни только и было работы, что катать школьников. Конечно, город небольшой, но пока трамвай пять раз объедет холм, это целое путешествие.

Сейчас время сказать, что именно с трамваем связано начало нашей истории. Правда, случилось это не весной, когда трамвай только пустили, а в августе, в первые дни школьных занятий. Не удивляйся, это у вас ученье начинается с сентября, а тогда в школу шли первого августа. Конечно, такой обычай ребята проклинали. Лето на дворе, а ты жарься за партой! И после уроков они старались наверстать упущенное. Тем более что август в том году стоял жаркий…

И вот теперь… — Пассажир сел поудобнее и взял тетрадь. — Теперь, голубчик, если не возражаешь, я почитаю. Тут уже не предисловие, а события… Тебе не наскучило?

Мальчик быстро замотал головой.

Пароход уже долго стоял у какой-то пристани. Машина не работала. За тонкой стенкой каюты сварливо, но негромко спорили мужчина и женщина. Это не мешало тишине. В лампочке тонко звенела раскаленная нитка.

Пассажир выпрямился в кресле и поправил очки.

— Итак — приступаем.

«После уроков сговорились поехать купаться на протоку. У старого Томсона, что жил в хибаре за пристанью, за два медяка взяли напрокат лодку.

Приятелей было шестеро: длинный веснушчатый Вилли, по прозвищу Кофельнагель, братья Жук и Вафля (сыновья аптекаря Сумса), круглый Хансен (за солидность все его звали только по фамилии), Галька и маленький Лотик. Все, кроме Лотика, учились в одном классе. А Лотик был на три года младше. Вообще-то прозвище его было Клотик. Но этого несчастного человека воспитывали сразу три тетушки, по вечерам они наперебой звали племянника с балкона: «Клотик, иди домой! Клотик, Клотик!» (потому что на свое настоящее имя он вовсе не откликался). Буква «К» в начале и в конце сливалась. Получалось: «Лотик, Лотик, Лотик!» Так его и стали звать наконец, хотя клотик — это шарик на верхушке мачты, а что такое лотик — непонятно.

Впрочем, Лотик объяснил, что это — маленький лот, прибор для измерения глубины.

— Но ты же совсем не умеешь нырять, — засмеялся Галька.

Лотик тоже засмеялся и сказал, что научится. Он ни на кого не обижался, а на Гальку тем более. Галька ему очень нравился. Лотик мечтал когда-нибудь отличиться в Галькиных глазах и сделаться его самым крепким другом. Галька, конечно, такую привязанность видел, однако всерьез Лотика не принимал. Ну, в самом деле, что это за друг? Маленький, головастый, неловкий… И все же Галька не обижал его и не отшивал от компании, как некоторые. Даже заступался. Ведь тот, кто любит читать про рыцарей, должен и сам быть великодушным, верно?..

Они переехали реку и спрятали лодку в кустах на Китовом острове. Остров так называется, потому что похож на всплывшего кита. На другом берегу острова они побросали одежду и переплыли через протоку на отмель. Галька держался поближе к Лотику: вдруг тот хлебнет водички! Вон как бестолково бултыхается…

Протока — это второе, узкое, русло реки, за островом. В одном месте оно расширяется, и там у низкого лугового берега твердое дно с белым песком. Дно полого уходит к середине русла. Посреди протоки глубина достигает сажени, взрослого человека закроет с головой. Но течение тихое, не опасное… Впрочем, когда купались, на глубину редко кто совался.

День был жаркий, но вода в августе уже прохладная. Чтобы не продрогнуть, приходилось барахтаться, гоняться друг за другом…

— Э, а где Лотик? — вдруг сказал круглый Хансен.

Все завертели головами.

Лотик был далеко, почти на середине. Над солнечной водой темнела его «головастая голова» и тощие плечи.

— Э, — сказал Хансен. — Один уплыл. Потонет, дурень…

— Эй ты, марш назад! — закричал Кофельнагель. Замахал веснушчатым кулаком. — Взяли тебя на свою голову!

— Вы чего! Я же на свае стою! Помните, сумасшедший Хендрик здесь хотел мельницу строить и повбивал чугунные сваи!

Все, конечно, про сваи помнили. Но Галька громко сказал:

— Соскользнешь и булькнешься!

— А вот и не булькнусь! Глядите! — Лотик высоко подпрыгнул, мелькнули его загорелые икры и белые пятки… И — словно не было на свете Лотика! Святые Хранители!

Все, даже круглый Хансен, кинулись взапуски к тому месту. Вытащить, пока не наглотался! Но Лотик вынырнул сам, и на лице его сияла щербатая улыбка.

— Вот! Смот… ой!

Его ухватили под локти и за волосы и, не слушая, выволокли на берег. И круглый Хансен при всеобщем одобрении деловито вляпал ему ладонью по известному месту. Так, что стреляющее эхо пронеслось над водой и Китовым островом. Но Лотик не обиделся и сейчас. Все равно улыбался.

— Вы чего? Я же научился нырять! Я до самого дна достал!

— Как не достать, если башка чугунная, — хмыкнул похожий на черного жука Жук.

— Я не башкой, я пальцами достал! Вот! — Лотик разжал кулак. На ладони была горсточка сырого песка. И в ней блестела крупная серебряная чешуйка.

— Это что? — Мальчишки сунулись к ней носами. — Э, денежка…

— Может, на дне клад зарыт?

— Лотик, ты запомнил место?

— Ну откуда клад в том песке? — Галька взял монетку. — Это, наверно, сумасшедший Хендрик потерял, когда сваи бил…

— Она бы потемнела с той поры, — возразил Хансен.

Галька потер монетку о голый живот.

— Может, такое серебро, что не темнеет… Смотрите, десять грошей!

— Почему «грошей»? — заспорил Кофельнагель. — Десять грошей поменьше размером.

На монетке было отчеканено число «10», а под ним — только ржаной колосок. Перевернули. На другой стороне был выбит чей-то профиль и шли по кругу крошечные буковки.

— Фре-е… стаад… Лехтен-стаарн, — прочитал Галька. — Слава Богу, не латынь. Почти что по-нашему.

— Но не совсем, — заметил белобрысый немногословный Вафля.

— Все равно понятно, — сказал Хансен. — Свободный город Светлая Звезда.

— Такого нет, — заявил длинный Вилли Кофельнагель.

— Как же нет, если вот монетка, — заспорил Жук. — Он где-то есть. Или раньше был… Тут чей портрет?

Пригляделись к профилю.

— Пфе, да это мальчишка, — сказал Кофельнагель.

— Ты перекупался, Нагель, — заметил Жук. — Это же тетенька. Королева или принцесса.

— Ты сам принцесса. Гляди хорошенько, это мальчик, — храбро сказал Лотик. Он чувствовал себя героем дня.

И правда, профиль был явно ребячий: курносый, с короткой стрижкой. И с улыбкой, спрятанной на губах и во взгляде. Будто веселый мальчишка лишь на миг притворился серьезным — для важного дела, чтобы на монете отпечатали.

— Небось какой-нибудь наследный принц, — заметил Вафля.

— Наследных принцев на монетах не чеканят, — возразил Галька. — Только королей.

— А разве бывают короли-мальчики? — удивился Лотик.

— Иногда… Возьми, Лотик, денежку, не потеряй.

— Он все равно потеряет, — сказал Кофельнагель. — Лучше подари ее, Лотик, мне.

— Фиг, — отозвался Лотик (по-реттерхальмски это звучит в точности как по-русски). — Я ее Гальке подарю. На, Галька.

— Да? Спасибо… — Гальке стало тепло от благодарности. Не то чтобы нужна была ему монетка, а так… Он погладил денежку мизинцем. — А все-таки интересно: десять чего? Грошей, пфеннигов, копеек? Пенсов? И каких она времен, а?

— Надо спросить учителя истории, — предложил рассудительный Вафля.

— Он зажилит ее для своей коллекции, — заметил Жук.

— А отчего бы нам не пойти к мадам Валентине? — сказал круглый Хансен. — Она знает все.

— Ура! К мадам Валентине, к мадам Валентине! — закричали мальчишки и кинулись вплавь на Китовый остров. Галька, с монеткой за щекой, плыл позади всех. Поглядывал на Лотика: не пустил бы головастик пузыри…»

— Несколько слов о мадам Валентине, — сказал Пассажир. — В начале, где описание нравов и жителей, у меня говорится о ней подробно. А если коротко, то так. Мадам Валентина была пожилая дама со странностями. Она торговала леденцами, но это занятие было для отвода глаз. Основное время мадам Валентина посвящала наукам, иногда печатала статьи в столичном философском журнале (и статьи эти каждый раз вызывали скандал в среде университетской профессуры). Кроме того, у нее был ящик с треногой и объективом, и она по заказу реттерхальмских жителей делала фотопортреты на твердом, как доска, картоне.

Жила мадам Валентина одна, если не считать рослого рыжего кота, канареек и жабы Жанетты, которая обитала в стеклянной банке из-под маринада.

«…Когда мальчишки явились к мадам Валентине, она развешивала на дворе выстиранные цветастые юбки и вела перебранку с соседкой. Двор соседки был выше по склону, и та кричала через каменный, заросший плющом забор:

— Я пойду в магистрат, уважаемая мадам Валентина! Я терпела все, даже неприличные песни вашего граммофона, но этот последний фокус! Дым от пережженного сахара для ваших отвратительных леденцов так и лез мне в окна, хотя ветер дул в другую сторону! А ваш бессовестный кот вчера весь день гонялся за моими курами!..

— Сударыня! — отвечала мадам Валентина и взмахивала тяжелыми юбками, как матадор плащом. — Опомнитесь! На меня вы можете изливать любые недостойные вымыслы, но как совесть позволяет вам клеветать на беззащитную божью тварь? Где свидетели? Вы уверены, что это был мой Бенедетто?

— А кто же еще! Весь город знает вашего рыжего бандита!

— Рыжего?! Мадам Анна-Элизабет фан Раух! Где и когда вы видели у меня рыжего кота?

Беззащитная божья тварь сидела в двух шагах от хозяйки. При последних словах мадам Валентины Бенедетто вздыбил шерсть, и она из апельсиновой стала седовато-лиловой.

— Тьфу! — сказала наверху мадам Анна-Элизабет. — В прежние времена вас сожгли бы на костре.

— В прежние времена, уважаемая соседка, я сделала бы так, чтобы ваш язык приморозило к нёбу, как лошадиный помет к февральской мостовой! Лишь глубокое почитание конституции Реттерхальма, запрещающей лишать права слова кого бы то ни было, останавливает меня… Но поспешите в дом, сударыня, у вас там от перегрева лопнула бутыль с уксусом!..

Посмеявшись вслед соседке, мадам Валентина повернулась к мальчишкам:

— О! Здесь всегда рады гостям, но должна заметить, что время утреннего кофе давно прошло. А чай с леденцами у меня подают несколько позже.

— Мы по делу, мадам Валентина. — Галька вынул из-за щеки монетку. — Добрый день… Вот…

— Бакалавр философских и естественных наук Валентина фан Зеехафен не занимается делами на дворе. Прошу в дом.

Каждый раз, когда ребята попадали к мадам Валентине, у них открывались рты. На стенах висели пучки трав и громадные птичьи крылья, в углу свалены были книги-великаны в потрескавшейся коже. Из помятой трубы граммофона смотрело удивительно живыми глазами чучело крокодила. Желтели чертежи тугих воздушных шаров и лодок с перепончатыми крыльями. Облокотившись на шкаф с минералами, стоял на железных ногах полный набор рыцарских доспехов. Из-под приподнятого забрала глядел белый череп. Мадам Валентина утверждала, что это ее предок, первый владелец приморского замка Зеехафен.

С темного портрета в бронзовой раме смотрела сама хозяйка дома — в квадратной шапочке с кистью и в черной мантии.

Про мадам Валентину рассказывали всякое. Говорили даже, что она училась в Бразилии и совершила кругосветное путешествие. Впрочем, по другим слухам, она всю жизнь провела в родном Реттерхальме, лишь изредка выезжая в столицу. Одно было известно точно: много лет назад она преподавала географию в гимназии, и оттуда ее уволили с большим скандалом. Наивный и потому бесстрашный Лотик однажды спросил ее: правда ли это?

— Да, — гордо сказала мадам Валентина. — Скандал помнили долго. А я десять дней даже просидела по указу магистрата в тюрьме. Вернее, на офицерской гауптвахте артиллерийского форта. Все офицеры и сам форт-майор Хорн ухаживали там за мной напропалую, это были чудесные дни.

— А… за что же вас? — нерешительно спросил тогда Галька.

— Из-за линейки, всего-навсего… В те времена был еще обычай воспитывать детей линейкой. И вот директор гимназии маленькому мальчишке приказал подставить ладонь и хлестнул его по этой ладошке… На глазах у меня, у Валентины фан Зеехафен! Ударить ребенка!.. Я выхватила линейку и сломала ее на три части!

— И за это под арест? — недоверчиво сказал Галька.

— Ну, сударь мой… Линейка была тяжелая, из пальмового дерева, а сломала я ее о высокоученую директорскую лысину…

Когда мальчики кончили хохотать, мадам Валентина заметила:

— Все к лучшему. Освободившись от должности, я наконец-то в полную меру занялась научными проблемами.

Что за проблемы решает мадам Валентина, понять было невозможно. Однако леденцы у нее получались восхитительные: яркие, как стеклышки от калейдоскопа, и по вкусу — самые разные: лимонные, земляничные, ананасные… В своей лавке на площади Королевы Анны мадам Валентина продавала их не считая. Пригоршню — за медный грош. В дни такой торговли у школьников был праздник.

— Какое же дело привело ко мне столь почтенную компанию? — спросила мадам Валентина, когда мальчишки пооглядывались и прикрыли рты.

— Вот… — Галька протянул на ладони подарок Лотика.

— О-о… — Мадам Валентина укрепила на носу пенсне. — А-а… Лехтенстаарн, из Союза городов Млечного Пути. Семнадцатый век… Десять колосков… Когда-то за такие деньги можно было купить верховую лошадь…

— А что это за мальчик? — сунулся из-за спины Лотик.

— Да, мальчик… Он уже в те времена был легендой. Это один из Хранителей, маленький трубач. Он спас Лехтенстаарн, когда в него хотели тайно пробраться враги, заиграл тревогу… Любопытная находка, хотя не такая уж редкость… На что меняем, Галиен Тукк? А?

— Не, это подарок, — быстро сказал Лотик. — Это я Гальке подарил.

— Да… — вздохнул Галька.

— Ну, это другое дело… Поскучайте здесь без меня, а я, так и быть, заварю свежий чай.

Мальчики разбрелись по комнате. Галька подошел к подоконнику. На мраморной доске стояли горшки с кактусами. Кактусы цвели белыми и красными звездами и колокольчиками. Среди них поднимался из горшочка с землей странный кристалл: синеватый, полупрозрачный, с искорками. Он был похож на толстый граненый карандаш, закрученный на пол-оборота по спирали.

— Мадам Валентина, а что это? — спросил Галька, когда хозяйка вернулась из кухни. — Раньше здесь этого не было.

— А! Это я выращиваю модель Мироздания. Довольно скучный опыт, потому что бесконечный… Прошу за стол, господа. Я рада вам, вы меня развлекли. А то эта ду… эта неразумная особа, мадам Анна-Элизабет, выбила меня из колеи… Галиен Тукк, за стол.

— Иду… А разве Мироздание… оно такое?

— Боже! Это ведь модель… Мироздание — разное, сударь мой. И проявлений у него, как и вариантов у судеб человеческих, — множество. Как и граней у Вечного Кристалла. Но меня беспокоит не число граней, а есть ли смысл определять гипотетический радиус изгиба, когда… Ох, не толкайте меня на ученую беседу, иначе останетесь без чая! Галька, негодник, ты пойдешь за стол?.. Хансен, вот тебе большая кружка. Лотик, не толкай леденцы в карман про запас, я потом насыплю в кулек. А то карманы слипнутся, как в прошлый раз, и тетушки опять возьмутся за тебя с трех сторон…

В эту секунду круглый Хансен взвизгнул и поддал стол тяжелыми коленями. Чашки подскочили, расплескался чай. Оказалось, что жаба Жанетта, выбравшись из банки, гуляла под столом и мокрым животом плюхнулась Хансену на босую ногу. Вафля и Жук подавились от хохота леденцами. Кофельнагель стал равномерно бить их по спинам.

— Ай как стыдно, — сказала мадам Валентина. — Бояться такой красавицы и умницы… — Покачивая седым узлом прически, она составила чашки на поднос и отправилась на кухню — за новой порцией.

Она там задержалась, и все уже перестали смеяться. Хансен стыдливо сопел. Лотик все-таки совал в карман леденцы. Галька укоризненно поглядел на него. Лотик торопливо сказал:

— Я столько смотрю и все удивляюсь. Вон те склянки с песком, они совсем небольшие, а песок из одной в другую сыплется и никак не кончается. Почему?

И все повернулись к камину, на котором среди статуэток и флаконов стояли песочные часы. Простенькие, как в аптеке Сумса. И вспомнили, что в самом деле мадам Валентина никогда их не переворачивала. А песку-то в верхней колбочке, кажется, всего на две минуты. Но бежит сухая струйка, бежит, падает на песочную пирамиду в нижнем стеклянном пузырьке, а та вроде и не растет…

— Чертовщина, — сказал Кофельнагель и выбрался из-за стола. Шагнул к камину.

— Э, не трогай, — заерзал Хансен. — Мадам Валентина не любит, когда без спросу…

— Всего ты боишься. Молчи, а то жаба укусит. — Кофельнагель взял часы, перевернул, и… все открыли рты. Желтая струйка теперь била вверх. В тишине даже слышно стало, как шуршат по стеклу песчинки.

Мадам Валентина появилась в дверях. Мягко шагнула к столу, опустила поднос, метнулась к Кофельнагелю и выхватила часы. У рыцаря возле шкафа со скрежетом упала вдоль туловища и закачалась железная рука. Перестали свистеть не смолкавшие до той поры канарейки. Мадам Валентина перевернула часы и поставила на камин — как раньше. Строго сказала притихшим ребятам:

— А вот с этим, господа, не шутят…

— Простите, — забормотал порозовев ший Кофельнагель. — Я…

— Иди за стол… Это осевой хронометр доктора Комингса. Величайшее изобретение, которое до сих пор не признают академики. Да-с… Ты, любезный Вилли, сейчас замкнул время. В ма-аленькое колечко. Но кто знает, что могло случиться…

Хансен осторожно спросил:

— Но, кажется, ничего не случилось?

— Поживем — увидим… Допивайте чай и брысь! — Мадам Валентина за шутливой сердитостью прятала серьезное беспокойство. — Кристалл Мироздания не может расти в таком гвалте.

Лотик напоследок пихнул в рот дюжину леденцов, отер губы галстуком голландки и спросил:

— А что такое Мироздание?

— Вселенная, друг мой… Весь мир, в котором обитаем мы, не познав смысла бытия. Все переплетение времен и судеб… Вот тебе бумага, сделай кулек, несчастье мое…

— Можно я возьму это для Вьюшки? — попросил Галька. Он держал за палочку прозрачного малинового клоуна.

— Заверни в бумажную салфетку…

— А кто эта Вьюшка? — спросил мальчик у Пассажира.

— Сестра. Помнишь, я говорил?

— Помню. А сколько ей лет… было?

— Около семи… Звали ее вообще-то довольно громоздко, по обычаю того времени: Анна-Мария-Лотта. Но Галька прозвал Вьюшкой. Она была черная, как заслонка в печной трубе. И вертлявая, как рыбка-вьюн… Ну что, читать дальше?

— Ага… — тихо сказал мальчик.

«На улице Кофельнагель веско проговорил:

— Все-таки мадам Валентина — ведьма.

— Деревяшка ты, Нагель, — возразил Вафля. — С ней дружит сам пастор Брюкк. Стал бы он знаться с нечистой силой?

— Дружит!.. Он небось не видел, как песок вверх течет.

— А это просто фокус, — не сдался рассудительный Вафля. — Ты колбочку в руке держал, там воздух нагрелся и стал выталкивать песок вверх. Физическое явление.

— Сам ты явление. Возьми в аптеке у папаши такие часы и попробуй этот фокус повторить! Физик…

— Да ладно вам, — поежился Хансен. — Я вот вспоминаю, как у рыцаря рука грохнула. Жуть.

— Там просто крючок сорвался, — сказал Жук. — Я видел…

Лотик облизал губы и спросил:

— А скелет в рыцаре по правде настоящий, вы как думаете?

— Иди проверь, — сказал Кофельнагель. — Небось тогда уже не леденцами штаны перепачкаешь.

— А давайте в рыцарей поиграем! — подскочил Жук. — Давайте в турнир на поляне у Круглой башни!

— Давайте! — обрадовался Лотик.

— А головастиков не берут в рыцари, — сказал Кофельнагель.

— Ну что ты к нему вяжешься, — заступился Галька. — Он будет судья.

— Да, я буду епископ Реттерхальмский! Буду награждать победителей медалями!

— А где медали-то? — заметил Вафля. — Надо сделать…

Медали делались из медных монеток. Монетки клали на рельсы и ждали, когда протарахтит трамвай. Вагоны были не такие тяжелые, как в наше время, — вместо стен и крыши витые столбики и парусиновый навес с бахромой, рост пониже, колеса поменьше, — но все-таки они раскатывали денежки в тонкие лепешки. Потом в медных «блинчиках» пробивались отверстия, делались петельки для булавок. Если завоевал победу — прицепляй медаль на голландку и гордись. Правда, гордиться можно было только подальше от родительских и учительских глаз. Взрослые считали, что грешно портить для игры даже самые мелкие деньги. Да и соваться на рельсы считалось опасным делом. Вагоновожатый Брукман не раз грозил оторвать уши тем, кто раскладывал на трамвайном полотне монетки…

— Ну что, накатаем медалек? — Неугомонный Жук подкинул на ладони два медных гроша.

Все зашарили по карманам. У каждого нашлись одна-две медяшки. Кроме Лотика.

— А Брукман сейчас не ездит, обедает, — сказал Лотик. — Видите, ровно два часа.

Они шли мимо фонтана с солнечными часами. Тонкая тень пересекала мозаичный циферблат как раз на римской двойке. Галька присвистнул:

— Вот это да! Мы в половине второго только лодку взяли. Купались, у мадам Валентины сидели — и все за полчаса!

— Это фокусы мадам Валентины, — хмыкнул Кофельнагель.

Было известно, что Брукман раньше трех часов из депо не выедет. Поэтому решили пока сыграть в перевертыши…»

— Знаешь, что такое «перевертыши»? — Пассажир глянул из-за очков.

— Сейчас ребята не играют на деньги?

— Ну… бывает. В Лисьих Норах большие парни в карты дулись…

— «Перевертыши» — это не в карты. Монетки кладут столбиком и бьют круглым камушком. Кто какую перевернет — забирает…

— А! Это как в чику!

— Вот именно… Такую они и затеяли игру. У замковой стены, за кустами, чтобы не видели посторонние…

«Обычно Гальке везло, рука у него была меткая. Но в этот раз все медяки выиграл Кофельнагель. Потом он великодушно вернул каждому по денежке. На медаль. Только Лотику не дал. И Гальке. Сказал:

— У тебя же есть «десять колосков».

— Так что же, на рельсы ее? Ты спятил?

— А давай я разменяю ее на десять грошиков! И еще сыграем! Может, отыграешься…

Он хитрый был, Кофельнагель. Знал, как разжигает человека обидный проигрыш. Но Галька сперва ответил:

— Иди-ка ты… — И покосился на Лотика. А тот губы надул и в сторону глядит: поступай, мол, как знаешь, твоя монетка.

Кофельнагель сказал:

— Боишься.

— Я?! Да если хочешь знать, я мог бы тебя в два счета обставить! Просто у меня сперва рука подвернулась, а после…

— Ты не хвастайся, а разменяй да играй! И десять грошиков твои будут, и «колоски» отыграешь! С портретом «Хранителя». Ха-ха…

Галька опять посмотрел на Лотика. Виновато. И пообещал:

— Не бойся, я точно отыграю. Пусть Нагель не задается.

— Мне-то что, — отозвался Лотик. И отвернулся.

И конечно, Галька проиграл. Все десять медяков за пять минут. И так ему тошно стало! И монетку жаль, и перед Лотиком стыдно. Хоть и головастик, а все равно… Галька пробормотал:

— Да ладно, завтра обязательно отыграю, ты не беспокойся.

— Мне-то что… — прошептал Лотик.

Кофельнагель, улыбаясь, дал Гальке грошик:

— Не горюй. Возьми на медаль.

Галька взял. Просто чтобы не подумали, будто он очень переживает.

И все пошли на Трамвайную площадку. Так назывался перекресток, где рельсы отворачивали от основной колеи и уходили в туннель, вырытый в крутом уступе (там, за чугунными воротами, было трамвайное депо). Место, чтобы катать медали, самое удобное. Трамвай из ворот выезжает без пассажиров, и никто не заметит мальчишек, притаившихся в зарослях дрока. Брукман смотрит только вперед. Он, если и разглядит на пути денежки, тормозить не станет: линия от депо идет под уклон.

Мальчишки разложили на теплых рельсах монетки. И тут Галька увидел… ну, вы догадались! Коварный Кофельнагель положил серебристую денежку. С портретом мальчика-трубача!

— Ты что делаешь, Нагель! — крикнул Галька. И кулаки сжал.

— А что? Моя денежка, что хочу, то и делаю.

— Ты не имеешь права! Я ее еще отыграю! Завтра!

— Ха! Я разве обязан ждать?

— Но она же редкая! Она из Свободного города!

— Ну и хорошо! Значит, медаль будет редкая! Ха! Рыцарская медаль «Свободного города»! Может, ты ее и заслужишь.

Галька хотел ногой сбросить монетку с рельса.

— Э, нечестно, — сказал круглый Хансен.

И Галька сник. Мальчишечьи законы были незыблемые: проиграл — не хнычь, а кто выиграл — хозяин.

— Конечно, Нагель поступает как скотина, — заметил Вафля. — Но ты, Галька, сам виноват.

— За «скотину» мы еще посчитаемся, — начал Кофельнагель.

И в этот миг все услышали дребезжание трамвая.

Трамвай шел не из депо, а снизу! С главной улицы! Чудеса!

Мальчишки, царапаясь и сопя, полезли в заросли.

— И правда со временем что-то не то, — выдохнул рядом с Галькой Хансен. — Брукман сроду на обед не опаздывал.

Галька не ответил. Сквозь листья он видел монетку на рельсе.

Из-за двухэтажного дома с часовым магазином Румерса показался трамвайный поезд. Три желто-красных вагона. Усатый Брукман стоял на передней площадке у рычагов.

Может, Брукман заметит монетки, остановится? Нет, он смотрел прямо на ворота депо. Сейчас чугунное колесо расплющит монетку, пройдет по лицу мальчишки-трубача!

Галька заплакал и отчаянным взглядом уперся в трамвай — словно остановить хотел! И трамвай вдруг завизжал колесами, затормозил в метре от монетки. Брукман задергал рычаги, заругался, замахал руками. Галька — будь что будет! — бросился к рельсам! Спасти монетку, пока трамвай не поехал!

А трамвай вдруг дернулся, пошел назад. Быстрее, быстрее… Брукман все дергал рычаги. Потом схватился за голову, прыгнул с площадки, упал на колени, вскочил. Он что-то кричал, но у Гальки уши будто забило ватой.

Трамвай без тормозов докатил до поворота, и задний вагон сорвался с рельсового изгиба. Он опрокинулся набок, на него наскочили другие. Они вздыбили колеса, нехотя кувыркнулись и покатились по склону, ломая кусты и фонтаны Южного городского сквера.

И все это в дикой тишине, которая навалилась на Гальку. Он сам не помнил, как домчался до поворота. Вагоны все кувыркались, крушили клены, давили беседки. А там, ниже, Лодочная улица, вон черепичные крыши, люди во дворах… Не надо!

Вагоны подпрыгивали, переворачивались, как сброшенные с горки игрушки. Как их задержать, остановить?..

Средний вагон застрял между вековыми вязами, задний налетел на него, встал торчком, лег сверху. Передний оторвался и продолжал кувыркаться.

«Ну стой же!!!»

Вагон перевернулся еще раз, покачался вверх колесами на тонких столбиках крыши, лег набок и замер.

Галька, всхлипывая, вытер лицо.

И тут Гальку схватил за плечи Брукман! Галька не сопротивлялся. Брукман что-то кричал и тряс его, тряс, тряс…

Откуда-то появились два полицейских — пожилой толстощекий Груша и молоденький прыщавый Кунц, который был женат на двоюродной сестре Хансена. Повели Гальку в управление. Брукман шел сзади и все выкрикивал, что из-за сопливого негодяя, который бросился под колеса, он так рванул тормоза, что колодки не выдержали. Куда смотрят отцы?! Родители и школа распустили сорванцов, а он, старый Брукман, теперь в тюрьму, да?

Груша оглядывался и успокаивал его.

У Гальки промелькнуло: «Как же так? Я ведь бросился потом, когда он уже затормозил…» Но тут же он понял, что это просто показалось. И зачем выкручиваться? Виноват с головы до пяток… Пусть делают с ним что угодно, он готов ко всему.

…Но того, что вскоре на него обрушилось, Галька все равно не ожидал…

Штатт-майор полиции Колленбаркер, качая лысой головой, составил протокол. Галька ничего не отрицал. Да, положил на рельсы монетки. Потом пожалел одну и кинулся, чтобы схватить…

Он опять всхлипнул:

— Я же не знал, что так случится. Мне показалось, что господин Брукман уже остановил трамвай…

— Оставь господина Брукмана, — сурово сказал штатт-майор Колленбаркер. — У него из-за тебя сердечный приступ, с ним возится доктор…

Появились отец и старший брат Михель, который служил помощником младшего архивариуса в магистрате. Брат держался за потные щеки и шепотом говорил: «Вот дурак-то, вот дурак…» Отец, маленький, взъерошенный, надавал Гальке оплеух и прокричал, что это лишь начало, а главное будет дома.

Но домой Гальку не отпустили. Груша отвел его в школу, и там арестанта заперли в подвальной комнатке с решеткой в оконце. Раньше, в суровые времена розог и долгих отсидок «без обеда и ужина», здесь был гимназический карцер, а теперь хранились облезлые глобусы и облысевшие птичьи чучела. Но вот — кто мог подумать! — комнате вернули ее прежнюю роль.

Галька сел под окном на корточки и взялся за голову. Он то приходил в отчаяние: как нежданно и непоправимо свалилось на него несчастье! То замирал в сонном отупении.

Потом Галька встряхнулся. Пол был каменный, холодный даже летом, босые ноги ломило. Галька расстелил на полу старые карты, лег, положив под затылок твердое чучело совы. И стал привыкать к жизни заключенного.

Из окна доносились звуки. Такие незаметные, когда ты свободен, и такие милые, заманчивые для того, кто в заточении. Кто-то смеялся на улице, галдели воробьи, гукнул в отдалении резиновой грушей автомобиль советника Флокса — единственный в городе. Ударили один раз часы на магистрате. Половина какого-то часа. Какого? Сколько времени прошло с той минуты, когда школьник Галиен Тукк перестал быть обыкновенным мальчиком и превратился в разрушителя и злодея?.. Хорошо еще, что не в убийцу. А если бы трамвай кого-то придавил?

Галька опять всхлипнул и ткнулся носом в пыльную сову. От нее пахло опилками и нафталином…

За окном завозились, зашептали: «Галька, Галька…» Он вздрогнул, увидел за решеткой ноги с зелеными от травы коленками, а над ними кудлатую голову. Это сидел в лопухах на корточках Лотик.

— Галька, с тобой что сделали?

— Пока ничего… — Галька сел. Вытер глаза.

— А что… сделают?

— Не знаю… Ох, Лотик, не знаю я… — Не было сил притворяться бесстрашным.

— А ребята спрашивают…

Галька все же ощутил что-то вроде гордости.

— Ты им скажи: я никого не выдал. В полиции думают, что я один был.

— Ага… А еще они спрашивают: может, передать напильник и веревки? Для побега.

Галька улыбнулся горько и снисходительно.

— Нет, Лотик, это ведь не игра в рыцарей. Куда я убегу?

— А может… мы тебя спрячем?

— Нет, Лотик… Я сам виноват. Это потому, что я твою монетку разменял. — Галька ощутил, как подкатило к горлу раскаяние. И даже нежность к Лотику: вот ведь, маленький головастик, а не испугался, пришел, помочь хочет. — Ты мне подарил, а я… Так мне и надо!

— Да что ты! — Лотик негодующе хлопнул по коленкам. — Это Нагель виноват! Ребята его отлупить хотят… Галька, а денежку я с рельсов подобрал. Возьми ее опять…

Галька замотал головой. Разве он сейчас имел право на такой подарок?

— Возьми! — отчаянно прошептал Лотик. — Она же все равно твоя… Я загадал, чтобы она из беды тебя выручила…

— Правда? — Это была все-таки надежда. — Ну, давай…

Стекла в окошке не было. Монетка звякнула о каменный пол. Галька подхватил ее. Профиль маленького трубача по-прежнему хранил скрытую улыбку.

«Все Святые Хранители и ты, спаситель Лехтенстаарна, помогите мне… Ты ведь такой же мальчик, как я, защити меня… Я, конечно, виноват, что разменял тебя у Кофельнагеля, но я просто не думал. Прости, а? Я больше никогда-никогда…»

Галька бережно, как на бабочку, подышал на монетку, вытер ее подолом, опустил в карман… и пальцы его наткнулись на леденцового клоуна, завернутого в бумажную салфетку.

— Лотик! Я тебя очень прошу! Приведи сюда Вьюшку!

— Сейчас! — Лотик ящеркой метнулся в лопухи и очень скоро вернулся с девочкой.

— Галик… — задышала сквозь ржавые прутья Вьюшка.

Галька встал на цыпочки, взял сестренку за маленькие мокрые пальцы.

— Ты ревела, что ли? Не смей… — И сам чуть не всхлипнул.

— Ты теперь всегда здесь будешь сидеть? — спросила Вьюшка.

— Не знаю…

— Мальчишки говорят, что тебя будут здесь держать, пока папа не заплатит деньги за все, что поломано, городской казне… А что такое казна? Тетенька-кассирша?

У Гальки не было сил улыбнуться. Он только вздохнул. Вьюшка пообещала:

— Я тебе сюда буду яблоки приносить и еще всякое вкусное… Галик, а можно, чтобы меня тоже сюда посадили?.. Ой, Лотик говорит, что сторож идет!

— Постой! Мама что делает?

— Мама сперва плакала, а сейчас ужин готовит. Ой, я побежала… Я потом еще…

Пальцы сестренки выскользнули, зашуршало в лопухах…

Тогда Галька опять заплакал. Уже не от страха, а от тоски по дому.

Стало быстро темнеть. Кто-то скребся по углам. Но было не страшно. Галька даже удивился, что ничуть не боится в сумраке, среди чучел с выпуклыми стеклянными глазами. Он, кажется, вообще уже ничего не боялся, потому что очень устал. Надо было приспосабливаться к такой жизни. Ведь если сидеть, пока не выплатят все убытки, полжизни пройдет…

Сквозь решетку и листья глянула белая луна. Яркая, как электрический фонарь трамвая. Тогда загремел засов и пришел полицейский Груша. Он отвел Гальку домой.

Мать покормила Гальку ужином. Она его не ругала и вообще ничего не говорила. Только вздыхала и вытирала глаза. А Галька ни о чем не спрашивал. Измученный и голодный, он торопливо глотал все, что было на тарелках. И потихоньку начинал надеяться, что его простят.

Спал Галька наверху, в мансарде, в одной комнате с братом — не с Михелем, а с другим, Эриком. Но Эрик, выпускник гимназии, в эти дни уехал поступать в столичное училище пароходных механиков. Галька одетый бухнулся на постель и сразу уснул. До позднего утра.

А утром пришел посыльный с бумагой: Галиену Тукку надлежало в три часа пополудни явиться на заседание магистрата.

Отец только губы поджал. Видно, он знал это заранее. Мать заохала, зашептала молитву. Принялась гладить Галькину белую рубашку и чистить его парадный костюм. Будто Гальке на праздник идти, а не на суд, не на расправу.

Полдня томился Галька страхом и ожиданием. Даже с Вьюшкой не мог разговаривать. В магистрат он пошел почти что с радостью: скоро кончится ужасная неизвестность!

Их с отцом ввели в круглую комнату с узкими, как в соборе, окнами. За зеленым столом сидели два десятка советников. Молчаливые, в малиновых мантиях. Отец поклонился и Гальку толкнул: кланяйся, балда. Галька послушно согнулся — так, что волосы упали на лицо. Сквозь них Галька со страхом смотрел на главного советника Адама Питера фан Биркенштакка. Это был маленький старик с красными птичьими глазками, тяжелыми веками и носом, похожим на клюв попугая. На носу и на лбу Биркенштакка в минуты волнения набухали синие узелки и жилы. А волнений и забот у главного советника хватало: целый город. И надо сказать, он держал этот город в крепких руках. Случай с пуском трамвая был, пожалуй, единственный, когда фан Биркенштакк не сумел настоять на своем. Да и то, скорее всего, потому, что не очень старался. Решил показать, будто мнение граждан для него превыше всего…

Отец опять толкнул Гальку: выпрямись, дубина.

Секретарь магистрата стал спрашивать: действительно ли это Галиен Тукк, сын Александра Тукка; действительно ли это именно он был вчера задержан полицией; и признает ли он все, что написано в полицейском протоколе. Галька на все вопросы отвечал сиплым «да». Подумал было: не сказать ли, что трамвай остановился раньше, чем он, Галька, бросился за монеткой? Но не посмел.

Монетку с профилем трубача-Хранителя Галька забыл в кармане старых штанов. И наверно, поэтому она не спасла его.