МАРКО ПОЛО

В ГОСТЯХ У ТЕТУШКИ

Сергей Эйгенсон (Марко Поло)

© 2019 – Сергей Эйгенсон (Марко Поло)

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from both the copyright owner and the publisher.

Requests for permission to make copies of any part of this work should be e-mailed to: altaspera@gmail.com or info@altaspera.ru.

В тексте сохранены авторские орфография и пунктуация.

Published in Canada

by Altaspera Publishing & Literary Agency Inc.

Об авторе.

Старый нефтяник, проработал в добыче нефти и газа три десятилетия, в

том числе двадцать лет на Самотлоре, служил два года офицером на

Дальнем Востоке, с 1998 года живет в США, в предместьях Чикаго.

Адрес текстов в Сети ht

tp : // sa

mlib . r u / p / pol

О книге. Автор в школьные годы мечтал стать историком. Но не

сложилось. Тут несколько рассказов, написанных пенсионером-

нефтяником на исторические темы.

В гостях у тетушки Клио

Оглавление

Формула для пассионарности стр. 4

Ноябрь и Июль или Пролетарская стр. 15

революция как логистическая кривая

Взлет и падение Испанской империи стр. 32

Математическая модель исторической стр. 40

системы с конкуренцией

Свобода, добытая в бою и потерянная после боя стр. 49

Тени за экраном стр. 66

Старая история из фашистской жизни стр. 82

Случай Бессарабии стр. 90

Судеты. 1938 и 1945 годы стр. 102

Прощание с Грумантом стр. 116

Как вермахт мог воевать шесть лет стр. 122

при дефиците нефти

Сергей Эйгенсон (Марко Поло)

КАК Я НЕ СТАЛ ИСТОРИКОМ

Есть такое понятие - любимый учитель. Вячеслав Тихонов в пустом

актовом зале за пианино после вдохновенного урока. Плятт в гриме

Ландау и окружении верных учеников и продолжателей. Бывает такое и

по жизни. Вон у нас же в городе была некогда в одной из школ Софья

Захаровна, учительница литературы и предмет поклонения всех

старшеклассников, а все старшеклассницы, как одна, с сигаретой в зубах

и короткой стрижкой a la Marina - " под Софу". Не было у меня за жизнь

любимых учителей: ни обожаемой словесницы, ни заботливого

академика-наставника в ермолке и с бородкой клинышком, ни покрытого

орденами и сединами ветерана боевой и политической подготовки, ни

даже захудалого потомственного вальцовщика, пролетария с длинными

усами, чахоточным кашлем и воспоминаниями об Юдениче и Кирове.

То есть, жизнь, конечно, учила и меня, но пользовалась совсем другими

посредниками, менее киногеничными. Хитрый, умный и злопамятный

"красный директор" с внешностью Серафима Огурцова вовремя сообщил

мне, что: " Нам тут не нужны люди, умеющие ставить вопросы. Нам

нужны люди, умеющие давать ответы". Вольнонаемный слесарюга-

алкаш с издевкой попросил распетушившегося от невыполнения его

приказаний лейтенантика: " Так покажи, как сделать" - и тем навеки

выучил не ставить подчиненным задачу, если не представляешь

детально, как ее можно выполнить. Проверяющий, старая министерская

крыса из техуправления, от которого я услышал: " При решении любой

задачи есть два этапа: самоутвердиться - и добиться поставленной

цели. Есть смысл сразу считать, что первый этап уже выполнен, и пора

переходить ко второму". Амнистированный монтажник, проводник

поезда "Хабаровск-Москва", второй секретарь горкома, жуликоватый

киевский профессор, бывший следователь-важняк, перешедший в

бандитскую фирму зиц-президентом ... . Мало ли чьими устами может

говорить Жизнь? Дело за тобой, умей слушать ее уроки и правильно их

понимать. Но, если говорить о любимом учителе, то, может быть, ближе

всего к этому понятию – вот как раз Василий Алексеевич Якимов.

Мой учитель истории в девятом и десятом классах. А самое большое

дело, которое он для меня сделал - отговорил от профессии историка.

Я учился у него два года - девятый и десятый классы. Я и перешел в эту

школу потому, что она была одной из трех в большом городе, сохранивших десятилетний срок среди сплошных одиннадцатилеток.

Была тогда очередная рацуха Никиты Сергеевича. Память у меня об этом

времени осталась самая нежная, и о девочках наших и мальчиках, и о

маленькой двухэтажной школе с большим плодовым садом, и даже об

учителях. Я, знаете, тоже был не подарок. Одно, что драки после уроков

чуть не каждый день, другое, что избалован пацан своими мелкими

достижениями на матолимпиадах, активизмом в городском клубе

"Физики и Лирики" да публикацией детских стишков в местной

В гостях у тетушки Клио

комсомольской газете. В итоге позволял себе на уроках алгебры сочинять

комедию из пиратской жизни, а для равновесия на литературе решал под

партой математические головоломки из ягломовского задачника. Я бы

такого ученичка, наверное, просто убил бы. А они терпели почти без

репрессий.

Но все это так, развлекушки. Все-таки, жизненный путь мой вчерне уже

определен. Я буду историком. Книги по истории, да не лишь бы так, а

вузовские курсы, я начал читать лет с десяти и к шестнадцати прочитал

не меньше центнера. Конечно, это были не совсем Моммзен или

Ключевский, но, большей частью, вполне приличные тогдашние

учебники по Древнему Риму, Средним Векам или Истории СССР. При

моей ломовой памяти я, знамо дело, многое запоминал, не понимая, но

ведь, чтобы понять хоть что-то в истории, надо вообще пожить маленько

на божьем свете. А с банком данных, как теперь говорят, дело обстояло

не так плохо. Да, видно, что на самом деле мне этот предмет был по

душе. Во всяком случае, после восьмого класса я с некоторыми

препонами пролез в археологическую партию рабочим на пару недель, а

в девятом и десятом сочинил исторический кружок и почти регулярно

проводил в нем занятия для младшеклассников. Как раз было

стопятидесятилетие первой Отечественной войны и "Гусарская баллада"

несколько оживила в публике, и даже в моих малышах, сознание, что

русская история начинается не с 1917-го.

Так что, конечно, обязательная школьная программа по истории для меня

особого-то интереса не представляла. Моя учительница в предыдущей

школе это твердо понимала и старалась без особой надобности клапан не

открывать, чтобы не утопить свой урок в моих совершенно ненужных

для выполнения учебного плана рассуждениях о зверствах Ивана

Грозного и бессмысленности Ливонской войны. В новой школе

преподаватель этого предмета отличался довольно заметно. Я его, вообще-то, чуть-чуть знал и раньше, как отца моей прежней

одноклассницы Нины, уже тогда достойно представлявшей тип

вальяжной славянской красы. Но тогда как-то не врезалось.

А тут, на уроках, Василий Алексеевич, по школьной кличке Вась-Вась, блистал, как никто другой из педагогов. Я, пожалуй, для начала

предоставлю слово Диме Мирошнику, моему австралийскому

знакомому, который тоже у него учился, но лет на восемь пораньше.

Когда я признался ему, что очень хочу, но никак не решаюсь написать о

нашем общем учителе, то он прислал мне вот что:

Если будешь писать о Василии Алексеевиче, то я могу добавить тебе

несколько штрихов. Он был совершенно определённо самым ярким

преподом в нашей школе. Его глубокий баритон, которым он

пользовался очень умело, мог привлечь внимание даже глухого. Он

очень любил Шаляпина, и я помню, как однажды он пригласил

нескольких ребят из нашего класса к себе домой послушать

Сергей Эйгенсон (Марко Поло)

пластинки Шаляпина из его коллекции. Не помню, как он отбирал

приглашённых, но я туда попал. Это было скорее летом после 9

класса, значит, в 55-м году. Он жил в старом деревянном доме на

улице, названия которой я напрочь забыл, но она была параллельна

Цюрупе и где-то недалеко от Чернышевского. Помню, как он

подпевал Шаляпину и даже пытался подменить его...

У него была негнущаяся правая нога и очень сильные красивые

мужские руки. Сам он был жилист, смугл, тонконос, а в глазах

всегда блестела озорная искорка. Юморил он всегда очень толково, правда, не все в нашем классе могли оценить его юмор.

Он преподавал нам историю, логику и Конституцию (был в моё время

такой предмет). Его уроки были настолько нешаблонны, что все мы

слушали его очень внимательно. На его уроках почти всегда была

отличная дисциплина. Сейчас я понимаю, что в нас он находил

некоторое утешение, мы были для него неким лекарством от той

вонючей и лживой атмосферы, царившей в стране. Его нельзя было

назвать ни диссидентом, ни борцом за справедливость. Скорее он

был умным и осторожным человеком, знавшим правду. И поверял её

тем, кому доверял.

Как-то однажды, говоря об истории, как науке, он сказал, что

служит у проститутки - к тому времени уже вышло несколько

редакций "Краткого курса", пошла кампания по пересмотру роли

Сталина...

А представь себе урок логики, когда он демонстрирует нам образцы

логических конструкций:

-- Посылка: Женщины, носящие больше 20-ти пуговиц на платье -

дуры. У Марьи Ивановны 25 пуговиц на платье...

И тут весь класс радостным 40-голосым хором:

--- Марья Ивановна - дурра-а-а!

Василий смеялся вместе с нами...Взахлёб...

Вот, может быть, и у вас мелькнет слово, которое всплыло из глубин

подсознания у меня - лишний человек. Мне как-то кажется, что оно не

обязательно связано с исторической обстановкой николаевского

царствования. Просто везде, где яркий, незаурядный человек по

определению не востребован временем и местом - будет то же самое.

Секс, " наука страсти нежной", забравший под себя не только свое

законное место, но и сектор сознания, запрограммированный под

профессиональную деятельность; бухалово, " вошел - и пробка в

потолок", " безвременье вливало водку в нас"; тяга куда-то, лишь бы не

сюда, " им овладело беспокойство, охота к перемене мест", " а я еду за

туманом, за туманом ...". Ну, и так далее.

В гостях у тетушки Клио

А человек был, действительно,

незаурядный. Владеющий словом, что у

наших педагогов редкость. Юмор у

него, по правде говоря, был достаточно

сильно адаптирован к аудитории. Была в

нашем классе милая девочка Инна

Бернштейн. Разумеется, для нее и ее

подружек, как для всяких нормальных

девушек, любой повод пожужжать был

подарком. На Васиных уроках истории и

обществоведения это пресекалось

окликом, правильно Дима написал,

очень красивого и глубокого голоса:

--- Ну вы там, Бернштейн и

бернштейнианцы! Конец дискуссиям!

Надо сказать, что благодаря

обстоятельству последней десятилетки,

собравшему в школе не самых слабых старшеклассников со всего города, общий уровень у нас был повыше среднесоюзного стандарта. Дело, как

мне представляется, было не столько в способностях, сколько, как

замечательно сформулировано в одной статейке - в мотивированности.

Способности, конечно, играют свою роль. Но уж для одоления

школьного курса с запасом плавучести какие такие нужны особые

таланты? Конечно, тема о мотивированности, заинтересованности

школьника в знаниях болезненная. Возникает вопрос о неумелости либо

равнодушном воздержании родителей и учителей - гораздо для

самоуспокоения лучше, если вся фишка в генетически обусловленных

дарованиях, с которыми все одно ничего не поделаешь. В то время в

Союзе были в моде точные науки - вот вам и взрыв дарований в этой

области. История в число уж очень любимых наук не входила, поскольку

к нашему времени насчет ее продажности специально говорить не

приходилось. Так что она держалась скорей на личной популярности

Василия Алексеевича. Сколько я понимаю, на прекрасную половину

старших классов действовало еще и его обаяние с ярко выраженной

эротической струной. Доходило ли дело до конкретных романов -

сомневаюсь. А впрочем? Во всяком случае, в ночь выпуска, предшествующего нашему, куда меня привели из палатки пригородной

геодезической партии собственные контакты по этой же части, девки

липли к нему, как нынешние тинэйджерки к рок-звезде. Я даже маленько

приревновал свой собственный предмет интересов к этому, как мне

однозначно представлялось, старику.

Так-то у нас с ним были отношения взаимного доброжелательства.

Особенно нового он ничего мне на своих уроках сообщить не мог, связанный внешними ограничениями, как муха паутиной, но говорил

здорово, приятно было послушать и кое-что из лексики и формулировок

Сергей Эйгенсон (Марко Поло)

взять на дальнейшее вооружение. Да он себя в обиду никому не дал бы, правильно Мирошник вспомнил про порядок на уроке, так что даже я, при моей наглости, посторонними книжками под партой на его занятиях

почти не развлекался, зато с удовольствием слушал. Он про мои

археологические похождения, кажется, и не знал, а кружок был в

младших классах и в его сферу интересов не входил, хотя одобрялся.

Я же как раз в это время озадачился собиранием личного своего

представления о том, кто же такой был " басмач и

контрреволюционер Заки Валидов". Собиралось это из обмолвок

официальной литературы, красных газет Гражданской войны и

мемуарных публикаций 20-х годов, доступных в ту оттепельную пору в

областной библиотеке, которая сегодня носит его имя. В общем, получилось тогда не так уж далеко от того, что нынче стало у всех на

слуху. Но записей никаких я не вел, не по конспиративности, конечно, а

по лени в сочетании с неплохой в ту пору памятью. Толчком к

расследованию послужил рассказ отцова приятеля, Мустафы Сафича, публике более известного как Мустай Карим, об его недавней (и, конечно, санкционированной сверху) встрече со известным эмигрантом

во время писательского визита в Турцию. Вершиной рассказа были

воспоминания знаменитого политика и ученого-тюрколога о том, как

зимой сорок первого к нему в Стамбул приехали представители

рейхсминистра Розенберга уговаривать на руководство прогерманским

мусульманским движением и будущей поволжской исламской

федерацией Идель-Урал. Это, конечно, была бы фигура поприличней и

поавторитетней иерусалимского муфтия Амина эль-Хуссейни.. Будто бы, профессор сказал им:

“Я в безнадежных делах не участвую. Раз вы, как и генерал Деникин, сходу Москву не взяли - значит, Сталин вас, в конце концов, победит. Я с

ним хорошо знаком, он таких, как ваш Гитлер, может сразу десять штук

вокруг пальца обвести. Ищите для своих затей кого помоложе и

поглупее”.

Действительно, он, как глава Башревкома, был близко связан с наркомом

национальностей в период своих попыток сотрудничать с Советской

властью, и татарские большевики даже пытались накатить Ленину бочку

на Кобу за мягкость и попустительство "валидовщине". Да и с

германскими делами неплохо познакомился, когда пять лет читал лекции

по тюркологии в Бонне и Гейдельберге. Пришлось нацистам вместо

слишком умного Валиди нанимать согласного на любые условия араба.

Песок, как известно, неважная замена овсу и дело для них кончилось

плохо в полном соответствии с прогнозом. Но за их вычетом тут всем

прочим хорошо. Заки-агаю, отцу башкирской нации или, как другие

говорят, её изобретателю, приятно вспомнить, что оказался пророком и

не поддался берлинским сиренам. Мустаю, автору стиха "Не русский я, но россиянин ..." - приятно ощущать их встречу, как свидание самого

известного башкира Советского Союза с самым знаменитым башкиром

В гостях у тетушки Клио

Зарубежа. Моему отцу приятно узнать, что вот такой заматеревший

антисоветчик признал-таки ум и силу Советов и, конкретно, по-

прежнему обожаемого в глубине души генералиссимуса. Мне же

исключительно нравится слушать из уголочка беседу взрослых умных

людей на историческую тему и отчасти ощущать себя прикосновенным к

"минутам роковым" нашего мира.

Вообще-то я о взрослых к тому времени был не слишком высокого

мнения, многократно убедившись, что они, в среднем, так же склонны с

апломбом высказываться по вопросам, о коих не имеют понятия, как и

люди, не достигшие избирательного возраста. Для отца тут, пожалуй

было некоторое исключение, для деда, еще для пары знакомых, для

некоторых литературных и исторических персонажей, а так ... . Уши бы

не слушали! Да-а, тяжелый я был паренек, как теперь видится. В

учителях у меня быть - это была не синекура. А впрочем - юности идет

нахальство. Плохо, когда подростковая наглость, щеголяние, как говорил

Писарев, "отрицательными общими местами", вроде того, как на

тривиальное и бездоказательное - "Учение - свет" гордо, и так же

бездоказательно, заявляется - "Нет, ученье – тьма!", вот все это

сохраняется у вполне подросшего налогоплательщика и отца семейства.

Понятно - откуда, помогает отвернуться от сложностей реальной жизни, и вернуться душой в единственно светлое время - школу и ВУЗ, особенно, если были элитные, для юных дарований.

Вот, значит, такого нахального, ощетиненного подростка, всегда

готового дать сдачи, еще до того, как ... в общем, Вася обратил на меня

внимание. Как-то пригласил в гости, налил под недовольным взглядом

своей жены стаканчик партейного, дал почитать очень для меня

интересную "Белую книгу Венгерского рабоче-крестьянского

правительства" с горячим обличением контрреволюционных

мятежников, но и с некоторыми фактами. Потом спросил - что

запомнилось? А мне очень врезались в память две подробности: про

радио, все время передающее вальсы, что по комментарию австрийского

журналиста десятилетиями однозначно ассоциировалось с баррикадами и

революциями для всех поголовно обывателей Центральной Европы. И

про отряд нацгвардейцев под командованием, если не ошибаюсь

"дядюшки Пала", который защищает Центральный универмаг от русских

танков. Там упиралось на то, что это все уголовники. На мой же взгляд, для уголовников типично было бы грабануть магазин и смыться, а не

умирать на его защите от танковых снарядов. Так я и сказал, не особо

задумываясь.

Вася хмыкнул. Потом вдруг спросил:

-- Мария Львовна (классная) говорила, что ты собрался в МГУ на

исторический?-

-- Есть такое желание, Василий Алексеевич.

-- Вот что. Ты после школы заскочи домой и скажи, что идешь ко

Сергей Эйгенсон (Марко Поло)

мне в гости на вечер, чтоб не беспокоились. А приходи к семи. Я тебе

кое-что хочу показать.

Жил он тогда в своем деревянном домике с садом на улице Мингажева, название которой не мог вспомнить Дима. В те годы такие

домовладения, частный сектор, занимали почти всю историческую

часть города. Каменные дома губернского ампира ниточками прошивали

этот массив по нескольким главным улицам. Социализм более отметился

в новых промышленных районах нефтепереработчиков и

авиамоторостроителей да небольшими островками в старой части города.

А остальное - полудеревенские дома, заборы, сирень, терн, яблони, стол

под деревом в тени. По маю все это цвело лиловым, белым и розовым

цветом и для меня город моей юности в веселой фате весны помнится, как простодушный старый романс или, скорее ... помните? ... Ночной

томящий зов трубы из середины пятидесятых ... "Cherry pink ...", - О, была весна, когда это напевали все, от Акапулько до Златоуста ... " Вот

почему, когда вишневый сад ... and apple blossom white". Называлось, помнится, красивым, хотя и несколько по-кулинарному звучащим, словом "глиссандо" - но разве дело в словах? Все равно, ничего этого не

вернуть - ни мелодию, ни красотку Джейн Рассел, ни сладкоголосую

Капитолину Лазаренко, ни того трубача, ни сады, ни заборы, ни домики.

Я то как раз жил с родителями в современной пятиэтажке на главной

улице, но дорожки дружбы, любви и просто текущей жизни приводили к

таким дощатым заборам с калитками каждый день. Идти там минут

пятнадцать, ему, правда, на хромой ноге немного подольше. Никогда не

спросил, все вглядывался в себя, любимого – а ведь это, надо думать, фронтовая была рана. На этот раз ни Ниночки, ни ее мамы не оказалось, уехали гостить к родственникам. Так что без помех налита себе водочка в

граненой стопке, а мне все тот же портвейн: "Тебе еще рано". Водочку, я, по правде, уже попивал – но тут как возразишь? Дальше самовар, вполне

настоящий, на угольях от печки-голландки, не та электрическая

имитация, с помощью которой нынче гостям демонстрируется authentic Russian style. Достает Василий Алексеевич толстую пачку листов с

машинописью и дает мне: "Сиди здесь и читай". Читаю я всю жизнь

очень быстро, как раз тогда еще и дополнительно освоил технику

скорочтения по описанию в биографии нового президента Кеннеди из

случайно залетевшего номера "Америки". Но и то заняло часа два, стаканов пять чаю с молоком и еще три стаканчика "777". А хозяин

покамест до половины добил "белую головку".

Было там вот что. Для начала разбиралось около сотни архивных

судебных дел в губернаторство Перовского, то есть, в николаевское

царствование, когда знаменитый оренбургский генерал-губернатор, дядюшка известной террористки, правил нынешними Башкирской

республикой, Челябой, Оренбуржьем и Самарой. Дела все были о

земельных спорах между башкирами и русскими помещиками, башкирами и русскими крестьянами, башкирами и "припущенниками", 10

В гостях у тетушки Клио

то есть арендаторами башкирских земель, из всяких разных народов -

чувашами, татарами, немецкими колонистами, черемисами-мари.

Обычно дело обстояло так, что башкиры уступали свои права на землю в

аренду или навечно за смешную плату. Деньги, в несколько раз меньше

общерусских цен, несколько ящиков с чаем, монисто для кызымок, порох

для хозяина. Надувши дикаря, пришельцы принимались пахать жирный

степной чернозем, но тут башкир передумывал и требовал сильно

добавить или землю назад. И суд всегда, без исключений, не смотря ни на

какие обстоятельства, решал в его пользу. То есть, просто всегда

возвращал землю.

Что российский суд, да еще во времена Ляпкина-Тяпкина, никаким

правосудием сроду не интересовался, а выполнял начальственную волю, это и теперь объяснять не нужно, потому что - ничего и посейдень не

изменилось. Но чтобы такая была установка сверху, вот это для меня

было новостью. Я эти времена не шибко знал, но что-то помнилось: про

колонизаторскую политику царизма, налог на карие глаза, конфискацию

родовых земель, кровавое подавление бунтов, про рваные ноздри, карательные экспедиции Кара, Михельсона, Суворова, про

пореформенное вымирание башкирцев, так что даже такой видный

деятель, как А.А. Каренин, если верить гр. Толстому, все силы тратит на

их защиту, жертвуя семейным счастьем. Да и народники могли ли

остаться в стороне? Глеб Успенский, побывав в крае, так и предсказал:

" Пропадет башкир! Непременно пропадет этот самый башкир!" Да и в

самом деле, достаточно короткой информации о том, что перед 1917

годом самой у них распространенной болезнью была трахома, чтобы не

позавидовать этим имперским подданным. Но как же быть с явным

подсуживанием?

Дальше на страничках частично объяснялось это дело, с использованием

документов Оренбургского и Уфимского губернских архивов, а частично

дополнилось уже устным комментарием хозяина. Дело в том, что не

было у Российской империи какой-то единой и неизменной политики в

этом деле. Да, были башкирские восстания 18 века - так мало ли что

было? Вон казаки ... но о них чуть попозже. А потом национальная

иррегулярная кавалерия совсем неплохо проявила себя в наполеоновских

войнах и при начале покорения Средней Азии. О чем, кстати, остались

фольклорные мелодии и танцы, что и сейчас можно на сцене увидать :

"Северные амуры", в воспоминание о Париже и Фер-Шампенуазе, да

"Перовский", как след неудачного похода на Хиву. До цели тогда так и

не добрались через пустыню, единственно, повоевали под руку Белого

Царя земли по низовьям Сыр-Дарьи, и в том числе, покорили для него

башкирские конники навечно урочище Тюратам, впоследствии очень

известное под именем Байконур, и тамошних казахов.

И вот, особенно сам Перовский, да и царь Николай Павлович под его

влиянием, всё старались как можно укрепить инородческое Башкиро-

Мещерякское казачье войско, создать из него рядом с мужицким

Сергей Эйгенсон (Марко Поло)

крепостным Поволжьем и рабочим Уралом верную опору трона, наподобие Всевеликого Войска Донского. С Доном-то и Яиком удалось.

Казаки в течение почти всей своей истории были заклятыми врагами

Русского централизованного государства, так что каждое их появление

на арене, как особой политической силы - это и симптом, и одна из

главных причин смут и разрушений Руси. Так было и при Плоскине-

броднике, и при воровских атаманах Кореле и Заруцком, и при Стеньке, и при Мазепе, и при Кондрате Булавине, и при Емеле-самозванце, и при

Шкуро с Семеновым. Слава Богу, хоть сейчас этого нет и основным

казачьим промыслом на сей раз стали не вооруженные походы на Русь

"за зипунами", а хождение с чужими медалями да мелкий рэкет на

рынках, что, отчасти, и позволяет надеяться - "А, может, все-таки, пронесет?" Но вот на короткий период, примерно на сто лет, удалось эту

темную силу приручить, поставить на службу России как во внешних

войнах, так даже и внутри. И при очередной смуте в самом начале ХХ

века казаки разгоняли бунты, заслужив от либералов кличку "царских

опричников", в остальные столетия мало к ним подходившую.

Видимо, хотелось той власти проделать такую же штуку и с башкирами

да мишарами. Тем более, тут еще и национальный и религиозный барьер, что очень способствует неуклонности в усмирении бунтов. Идея-то

богатая. В том же Пятом Годе так вот примерно получилось в

Прибалтике, где, по существу, шла непрекращающаяся партизанская

война между социал-демократическими латышскими "лесными

братьями" и ингушами-секьюрити, принанятыми баронами для защиты

своих имений. Вот уж ингушу про "Пролетарии всех стран, соединяйтесь" никакой агитатор не втолкует. Впрочем, это уж все мои

нынешние рассуждения. А тогда было из этих листочков понятно, что

никто башкир не преследовал, наоборот, царская администрация всеми

силами пыталась их сохранить. Но не получалось. Просто не было у

народа сил сопротивляться новым временам, а без кнута диктатуры не

получалось под них подладиться. Не могла же сохраняться навечно

ситуация, когда на мужскую душу русского крестьянина приходится в

Центре одна десятина, на многоземельном Урале - две, даже у донских

казаков - пятнадцать десятин, а у башкир – шестьдесят(!). А если меньше, то уже на тридцати-сорока десятинах кочевое хозяйство может только

Как всегда, когда Пахарь встречается с Кочевником не в бою, а в

ежедневной хозяйственной жизни - Кочевник обречен просто потому, что Пахарю земля даст намного больше. А некочевую жизнь исконные

хозяева степей между Волгой и Тоболом тогда и представить себе не

могли. И, в конце концов, в Петербурге на это тоже махнули рукой, поняв, что дело не удается, распустили это самое войско и оставили

дальнейшую историю этого дела, как и многое другое в Империи, на

самотек. Тем более, надо Среднюю Азию с Маньчжурией покорять, не

говоря о Проливах, до обустройства ли старых завоеваний? Вот башкиры

В гостях у тетушки Клио

и стали потихоньку уступать свою землю и, хоть не совсем уж вымирать, но отставать от соседей, не имея сил для жизни. Так, а что вы хотите? У

пастуха Авеля против земледельца Каина "крыша" была покруче, чем

оренбургский губернатор, а и то не спасла.

Закончил я чтение, отложил листочки, смотрю на хозяина. А он

спрашивает:

-- Как ты думаешь, что это такое?

Ну, я уже, все-таки, кое-что себе представляю.

-- Думаю, что это Ваша кандидатская диссертация.

-- Правильно думаешь. А как ты считаешь, могу я это защищать?

-- Нет, наверное. Обком партии будет против. Они же всегда про

колониальную политику царизма. Если только в другом городе?

-- Да нет, ни в каком другом городе. Без положительного заключения

от здешнего обкома никто и не примет. Знаешь, сколько я на это

времени убил, пока понял? Пять лет. Вот, кроме как тебе показать -

больше и пользы нет.

В общем, так! Не ходи ты на исторический, не повторяй мою

ошибку. Ведь вот учителем истории с оболтусами, как я, ты не

захочешь?

У меня, вообще-то говоря, педагоги в родне есть, хоть бабушка любимая, Заслуженная Учительница. Но мне это совсем не по характеру. Да я и

мечтаю совсем о другом, мне грезится - в Тарле пробиться, на худой

конец, в Толстовы, знаменитые археологи.

-- Да я на раскопки, Василий Алексеевич ...-

-- Ну и что? Сколько, как ты думаешь, в стране нужно археологов?

Человек двести?А в год сколько новых? Пятнадцать?

Рассчитываешь в их число попасть? Да и не так там интересно, как

тебе сейчас кажется. В научные работники, в архивах копаться -

вот перед тобой твое будущее лежит. Только что я при старом

времени напуганный, вперед не лезу, а ты по молодой дурости будешь

выделываться и тебя посадят. А в лагерях не так хорошо, как плохо.

"Ивана Денисыча" читал?

-- Так это же при Сталине, Василь Алексеич.

-- Это тебе никто, кроме меня, не скажет - мы и сейчас при

Сталине живем ... . И я на уроке не скажу, только сейчас, за

стаканом. У тебя же с математикой хорошо - ну и поступай, куда

там у вас ... физтех, мехмат ... авиационный. Какая разница?

Я теперь думаю, что он что-то знал о "Деле Краснопевцева" на истфаке

МГУ и других подобных, про которые я слыхом не слыхивал, полагая, что Старый Волк после признания прошлых ошибок с Красной

Шапочкой и семерыми козлятами взаправду стал вегетарианцем. Мне он

об этом впрямую не говорил, чтобы окончательно не сбивать с

Сергей Эйгенсон (Марко Поло)

комсомольского энтузиазма в антисоветчину. Так только, намекал, что

Ну, допил он свою "Московскую", налил мне на прощанье еще портвейна

и отправил домой, а то уж засиделись. Не могу сказать, что я так сразу

перевербовался. Но и родители что-то подобное напевали, хоть конечно, мой шибко партийный отец использовал совсем другую терминологию, но потайной смысл был тот же - посадят без сожаления. Не те люди, чтобы жалеть. Но и расстаться с идеей не хотелось. Вот я и придумал

компромиссный вариант - поступать в нефтяной, по семейной традиции, а за первый год решить: что же дальше делать? Может быть - заберу

документы и в МГУ, либо в Тарту на исторический? А за год, по правде, понравилось. И той альтернативы, чтобы либо поясницу начальству

лизать, либо, по новому словцу, в диссиденты - в инженерии нету.

Прожил жизнь, начальникам не особо кланяясь. Но и без лесоповала.

Сейчас-то уж что? Давно с ярмарки, как Никита Сергеич говорил. Иногда

только проскальзывала мысль: ну, отсидел бы, как положено, давно бы

уж где-нибудь лекции бы читал о крестьянском вопросе в России. Ну, а

кто бы факелами да трубами занимался?

Василия Алексеевича после окончания школы я из виду потерял. Мы и

переехали, и институт у меня тоже был на другом конце города, в

двадцати километрах. Несколько раз только виделись за все годы - один

раз на школьном вечере встречи, разок в библиотеке, да пару раз в

рюмочной на улице Ленина. С Ниночкой, дочкой его, встречались все-

таки почаще, она тоже в химики подалась, работала в институте

НИИНефтехим. Всегда Васе привет передавал, а она говорила, что он

помнит. Надо было найти его в один из приездов в родной город, встретиться, посидеть, поговорить - да, как всегда, все на бегу. Сегодня

Сургут, завтра Краснодар. Так и не увиделись.

Умер он в 1994-м, я и не знал. Митя, младший мой брат, был на

похоронах, знал, что не чужой для меня человек. Венок положил. Кто-то

мне говорил, что Василий Алексеевич Якимов в Перестройку ожил, будто бы статьи его в газетах появлялись - кто, как он, знал подлинную

историю края, а не мифы? Но на самом деле всем: и русским, и татарам, и башкирам, и либералам, и демократам, и красным - правда-то ни к

чему. Именно, что мифы, каждому свои, вплоть до открытия, что древние

арийцы - это как раз башкиры из племени тамьян Абзелиловского

района, что и записано древними письменами на горе Аркаим - осталось

найти и расшифровать. Конечно, им всем реальная история не больше

нужна, чем тому обкому. Так что по-настоящему - и никому, и никогда.

Так и осталось - нереализованным потенциалом. А у Димы? А у ... да

мало ли? Только не надо время винить. Когда у нас иначе-то было?

Похоже, что никогда, если верить Ибн-Фадлану. Этот арабский

землепроходец повидал на суше не меньше, чем легендарный Синдбад в

южных морях, а самое его знаменитое путешествие было в дальние

В гостях у тетушки Клио

страны по реке Итиль-Волге. Рассказы об экзотических народах: хазарах, славянах, булгарах, буртасах, мордве и русах, их невероятных нравах и

неправдоподобных природных явлениях, вроде воды, в кристаллическом

состоянии падающей с неба, или июньских ночей длиной в полчаса, -

произвели в свое время в Багдаде фурор никак не меньший, чем

четырьмя веками позже сообщения Марко Поло в Венеции.

Вот в этих-то сообщениях, найденных, прокомментированных и

изданных нашим знакомым А.-З.Валиди, когда он оказался в эмиграции, и можно найти рассказ о странных обычаях живущих в северных странах

племен, которые " если увидят человека, обладающего подвижностью и

знанием вещей", то" берут его, кладут ему на шею веревку и вешают его

на дереве, пока он не кончится", считая, что это принесет благоволение

богов и удачу всему народу. Надо честно сказать, что обычаи в наших

края с ибн-фадлановских времен сильно усовершенствовались и в

последние века кое-кому удалось избежать такого жертвоприношения.

Будем надеяться, что дальнейший прогресс не заставит себя ждать уж

очень долго. Во всяком случае, хотелось бы.

Скоро, выходит, двадцать шесть лет, как умер Василий Алексеевич. И

семнадцать лет, как ушел его бывший ученик Дима Мирошник. Я-то

пока живой, за мной и долг - вспоминать, как уж получается, об их

жизни. Кого помнят - тот ведь еще не до конца умер. А фото Василия

Алексеевича мне бы не добыть, если бы не помогли старые школьные

друзья, одноклассники мои Жанночка и Саша. Значит - и они его

помнили, да, наверное, и не только они.

Сергей Эйгенсон (Марко Поло)

ФОРМУЛА ДЛЯ ПАССИОНАРНОСТИ

Я алгеброй гармонию.

А.С. Пушкин

Математика, подобно жернову, перемалывает то, что под

него засыпают, и если засыплешь дерьмо - то не жди муки-

крупчатки.

Возможно, Томас Гексли

1. ПЕРЕПИСКА С Л.Н. ГУМИЛЕВЫМ

Летом, если не ошибаюсь, 1978-го получилось мне попасть в опалу. Я

занимался измерениями расхода газа в факельных линиях Западной

Сибири и намерял с помощью нехитрого прибора, пневмометрической

трубки Пито-Прандтля, что в факелах сгорает на несколько миллиардов

кубометров газа в год больше, чем числится по главковским и

министерским отчетам. Времена были уже довольно вегетарианские, раскрыть связи скандалиста с японской разведкой или хоть с сионистами

никому и в голову не пришло. Просто непосредственный начальник, директор краснодарского института, в чьем сибирском филиале я

работал, приказом запретил без его разрешения ездить на

месторождения. То есть, по грибы или за клюквой - это не пресекалось. А

с расходомером - нельзя. Зарплату продолжали платить регулярно, а

работать запретили. Со всеми прочими делами лаборатории, к тому

времени более или менее отлаженными, вполне можно было управиться, как язвил наш ГИП Юзя Немировский, при восьмичасовой рабочей

неделе. Я заскучал. Сначала воспользовался паузой, чтобы оформить

накопившиеся материалы в несколько статей и заявок на изобретения, потом пару недель доставал наших химиков-аналитиков, воспитывая их

по поводу методики обработки результатов. Потом занялся давно

задуманной, но отложенной за недостатком времени, работой по

машинному синтезу схем размещения газоперерабатывающих заводов на

Я-то совсем не программист, дальше языка Алмир так за жизнь и не

продвинулся - но надо ж иметь что писать в программы. Там были

эквивалентирование - переложение в простые формулы технических и

экономических показателей труб, заводов и компрессорных станций, оценка достоверности прогноза количества газа на энный год и тэ дэ и тэ

пэ. Чем эта работа была хороша для начальства - это, что, против

сложившегося обыкновения, пока никак не вела к скандалам с

вышестоящими инстанциями, в отличие от запрещенных полевых

измерений на факелах и устьях скважин. Ну, а я старался словить кайф от

игр по моделированию. Вот в это самое время нанесло меня в журнале, по-моему, в популярной, но все же издания АН СССР, "Природе", на

статью Льва Николаевича Гумилева об его теории пассионарности.

В гостях у тетушки Клио

Имя Гумилева был знакомо уже довольно давно, еще в лейтенантские

годы была укуплена в станционном дальневосточном киоске брошюрка о

поисках Хазарии. Тема далекая, но автор - первое, что, судя по всему, сын обожаемой Анны Андреевны и симпатичного поэта, путешественника и фронтовика с милыми стихами о капитанах и

жирафах, второе - пишет уж очень здорово, нашим историкам, за

вычетом Тарле, так писать не полагалось. А тут, по прочтении уже новой

статьи, как будто получалось, что - историк масштаба Ключевского или

Тойнби, да как бы и не больше. Полностью в его теорию про этногенез

все-таки не поверилось, но, это уж хорошо известно и по техническим

наукам - лучше неправильная теория, чем никакой. Да еще и описана

динамика изменения пассионарности во времени так наглядно, как бы с

натурного наблюдения. И уж очень выходит похоже на то, что сделано в

нашей работе для оценки изменения во времени ресурсов на

"неоткрытых месторождениях". Это такой термин для "нефти

геофизиков". То есть, еще ни одной капли ее никто не видел, разведочных скважин пока не бурили, но по геофизическим данным есть

вот тут ловушка, в ней может быть нефть с газом, количество до стольки-

то миллионов тонн, разведка планируется на семьдесят девятый год, начало добычи на восьмьдесят первый. В задачке требуется узнать -

сколько нефтяного газа отсюда пойдет на завод в девяностом. Будете

смеяться - от начала освоения и до до середины восьмидесятых все время

было так, что в среднем жизнь раза в полтора превосходила прогнозы.

В общем, сел я и нарисовал парочку совсем простеньких уравнений, которая дает как раз такое изменение пассионарности по времени, о

каком на словах пишет историк. Написал ему длинное письмо с

изложением этой модельки и рассуждениями о том, как оно всё работает.

Надо посылать - нужен адрес. К этому моменту выяснилось, что работает

ЛНГ почему-то не на истфаке, а на географическом факультете

Ленинградского Госуниверситета имени того самого Жданова А.А. , что

так плотно влез в биографию его мамы. Да еще и не профессором

работает, а вроде СНСом - то есть, на полуптичьих правах в Научно-

Исследовательском секторе. Впрочем, все равно в том же здании

Двенадцати Коллегий. Ленинградские друзья подсказали поставить на

конверте нужную кафедру ЛГУ. Письма этого и даже его черновиков, так

же, как ответа Гумилева и следов моего второго письма не сохранилось.

Что, по прошествии времени, очень жалко. Только теперь понимаешь, что это Пастернак мог себе позволить позицию - " Не надо заводить

архива, Над Рукописями трястись". У него-то была гарантия, что все

нужные слова и поступки будут аккуратно зафиксированы в донесениях

его личных топтунов и бережно сохранены в папках соответствующей

конторы. Нашему брату, простому человеку, в этом смысле приходится

полагаться только на личный, у кого есть, архив, да еще на собственную, не очень надежную память.

Сергей Эйгенсон (Марко Поло)

Смысл письма был тот, что вот-де, в восхищении от Вашей статьи и

изложенного в ней хода изменения параметра пассионарности за

столетия, осмеливаюсь предложить простую модельку. Все получается

очень хорошо и именно в соответствии с Вашим описанием, если

предположить, что уровень пассионарности нации или любого подобного

ей большого коллектива (религиозная община, цивилизация, партия, научная школа и т.д.) равен произведению двух факторов, экстенсивного

и интенсивного. При этом, фактор И (интенсивный) соответствует

примерно среднему накалу пассионарности на вовлеченную в процесс

душу, максимален в стартовый момент и далее асимптотически убывает

в сторону нуля по экспоненциальному закону, то есть, скорость падения

пропорциональна значению самой величины. Фактор же Э

(экстенсивный), как и из названия следует, описывает распространение

идеи среди населения и возрастает от нуля до единицы, соответствующей

полному вовлечению всех, кто вообще может быть вовлечен, по S-

образному, логистическому закону . Закон же этот соответствует

ситуации, где скорость увеличения пропорциональна достигнутому

уровню параметра и, одновременно, тому, что еще осталось до полной

победы. То есть, сначала дело идет медленно из-за недостатка, допустим, агитаторов, к середине процесса быстро, а под конец опять медленно, теперь уже из-за недостатка агитируемых. Особенно широко такая

модель в ходу при решении задач биологов и экологов об изменении

численности популяций.

Итоговая функция - произведение двух исходных, получается горбатой

ближе к началу и медленно затухающей к концу. Так же, как и

послужившая образцом для всех этих рассуждений придуманная для

наших технико-экономических игр усредненная кривая разработки

месторождения, где фактору экстенсивности соответствовала мера

освоенности месторождения, а фактору интенсивности - отдача, например, добыча нефти на скважину, именно падающая с самого

первого момента по закону, достаточно близкому к убывающей

экспоненте. Тут, в исторических процессах овладения идеей массами, даже более основательной казалась мысль о том, что факторы друг на

друга влияют слабо. В конце концов, выдыхаются не только религии, завоевавшие миллиарды адептов, но и маленькие секты, не вышедшие за

сотни поклонников. Иначе было бы невозможным постулируемое

Гумилевым (или выводимое им как бы из опыта человечества) одинаковое время, отпущенное по максимуму на жизненный цикл

любого этноса - около полутора тысяч лет.

Далее следовали графики функций: интенсивной, экстенсивной и их

произведения, рассуждения о конкретных реализациях подобных

процессов, иллюстрированные ещё и расчетным примером по одному

широкоизвестному процессу советской истории с исходными цифровыми

данными из БСЭ. Надо сказать, что биография адресата мне тогда была

практически неизвестна. То есть, что тут не было медом намазано, как-то

В гостях у тетушки Клио

можно бы вывести a priori по аналогии с остальным населением страны, да и по анкетным данным о родителях. Но вот конкретные следствия, посадки, лагеря, фронт и возвращение воина-победителя в систему

Гулага, все, что теперь хорошо известно по его собственным интервью, официальным биографиям, воспоминаниям знакомых, учеников и одной

из довоенных подруг - этого я, конечно, не знал. Как не знал и о том, что

он - верующий христианин. Поэтому, как теперь кажется, в письме было

несколько не очень уместных рассуждений, которые могли, в принципе, лично задеть получателя. Например, тему об угасании "температуры"

интенсивного фактора я иллюстрировал, помнится, словами о

монотонном падении накала христианской веры от Учителя через

Св.Павла, отцов церкви и до современного жалкого уровня. Ей Богу, мне

тогда и в голову не могло придти, что советский доктор наук может

верить - и посещать церковь. Среди моих знакомых и родственников

были верующие: и из РПЦ, и древлеправославные, и мусульмане - но с

современной наукой я их никак не ассоциировал.

Впрочем, адресат, повидимому, воспринял это правильно, как следствие

моего слабого знакомства с вопросом, и не обиделся. В своем письме, помнится, он вежливо поблагодарил меня за интерес к его работам, очень

положительно оценил разделение факторов на интенсивные и

экстенсивные, не особенно одобрил появление посреди исторических

пассажей первой производной, с нескольких заходов предостерегая

против, как он выразился, "излишней сверхматематизации", сдержанно

похвалил упомянутого мной между прочим уфимского профессора

Р.Кузеева и его работы по происхождению башкир - и пожелал в

заключение мне и моим коллегам-нефтяникам больших успехов в

трудной работе по освоению Западной Сибири. На мой вкус, особенной

"сверхматематизацией" тут пока и не пахло, хотя нельзя же, с другой

стороны требовать от человека, чтобы он, доктор исторических и доктор

географических наук, еще и формул не боялся. Тут инженеры, выпускники технических институтов, не успеют на промысел приехать, уже норовят при виде dy/dx значки d сверху и снизу посокращать, как в

простой дроби.

В этом духе я ему и ответил, предложил, если есть нужда, свою

посильную помощь в обработке данных, хоть и сказал, что я-то лично не

математик, а просто - инженер, не до конца забывший вузовские науки. А

под конец довольно холодно отозвался об идее привязки "точек

этнических мутаций" к каким-то полосам на глобусе, намекнув, что де

эта идея уже использована стругацким персонажем д-ром Пильманом в

"Пикнике на обочине". Второго ответа я не получил, а когда

забеспокоился о судьбе адресата, то из Питера мне сообщили, что он тут

сильно заболел, чуть ли не инфаркт его хватил, как раз в то время, когда

он, по моей оценке, должен бы получить второе письмо. Post hoc, nоn est propter hoc - после этого не значит вследствие, но я решил более не

рисковать здоровьем великого ученого. Так что новых писем я ему не

Сергей Эйгенсон (Марко Поло)

писал, тем более, что опала моя внезапно прекратилась. Как я потом

вычислил, под влиянием того, что темой о реальном горении газа на

факелах заинтересовались Комитет Народной Контроля СССР и

Тюменский обком партии, чьи козыри были покрупнее министерских.

Снова начались обследования месторождений, валенки, проваливающиеся в снег, спирт, застывающий в приборе, гайки М-20 на

полтора и полудюймовые, встречи с геологами и промысловиками, зимники, вертолеты и рев пламени, в котором сгорает по миллиону

кубометров за сутки. Не до хобби.

2. НОВАЯ ВСТРЕЧА СО СТАРЫМИ УРАВНЕНИЯМИ

Прошло двадцать пять лет. Интерес публики ко Льву Николаевичу

Гумилеву за это время иногда зашкаливал до штормового. Вышли, начиная с первых лет Перестройки, наверное, все его книги и рукописи.

Часть населения даже пыталась его приспособить на роль

общенационального гуру типа Солженицына или хоть спекульнуть в

этом направлении. Помню, как какой-то из жёлтых журналистов, чуть ли

не популярный одно время Невзоров, вытащил старика на экран телика, чтобы тот сделал нужные заявления. Л.Н. уже был недалек от конца

своей многотрудной жизни, явно плохо соображал, чего от него хотят, и

все это вместе производило достаточно тяжелое впечатление. Мысли его, однако, живут и после смерти автора и продолжают влиять на людей. Я

так и не уверовал в Теорию полностью, как полагается правоверному

гумилисту, но продолжаю думать, что там много вызывающего доверие и

интерес. Две его книги и посейчас стоят на моей полке.

У меня же за это время было немало приключений, которые, скажем

прямо, общепланетарного интереса не представляют. В частности, однако, было и такое, что в середине восьмидесятых данные о факелах

были официально признаны до самого верха. Это повлекло за собой, среди прочего, снятие целой компании разного уровня начальства, в том

числе вышепомянутого директора нашего института, и разработку

Госпланом специальной "рыжковской" программы по строительству

химкомбинатов на Севере под этот самый газ. Ничего из этого, правда, все равно не вышло, потому, что ветры времени унесли куда-то и

Госплан, и Рыжкова, и вообще "планов громадьё", как сказал бы поэт.

Только и остался памятником громадный подготовленный под стройку,

"выторфованный", участок недалеко от Сургута.

Да и меня закрутило так, что в один прекрасный день я обнаружил себя

за рулем подержанной Хонды-Аккорд на паркинге посреди городка

Баффало Гроув, одного из предместий Чикаго, хотя ни вождение

автомобиля, ни Баффало Гроув, ни самый Чикаго, да и вообще какая бы

то ни было заграница, мне сроду не снились. Советский человек, однако, ко всему привыкает. Привык и я, стал зарабатывать на жизнь

консультациями on-line на привычные темы о газе и нефти, по вечерам

развозить внуков на их теннисные, балетные и прочие занятия, а "для

В гостях у тетушки Клио

фана", как говорит внучка, ходить в Сеть, которая отчасти заменила

недоступные для меня нынче по географическим и медицинским

причинам встречи и приключения, как для Ходжи Насретдина чайхана на

окраине Ходжента стала всем, " что осталось от большого и прекрасного

мира". Вот во время такого как бы общения вдруг и всплыла в беседе

тема клиометрии, она же квантитативная история. То есть, исследование

количественных характеристик исторических процессов, что в моей

памяти исключительно было связано с тем гумилевским эпизодом.

Тут меня завело, тем более, что в одной из наличных книг ЛНГ (Гумилев

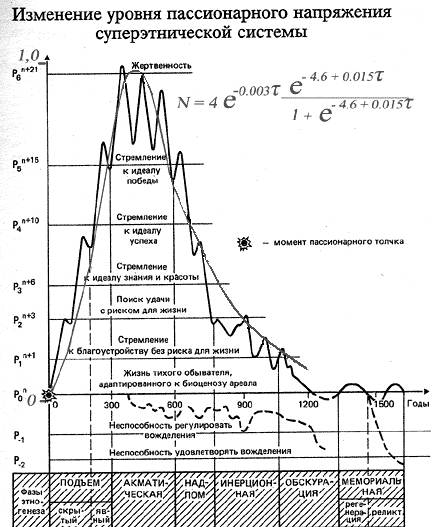

Л.Н. - От Руси к России: очерки этнической истории. - М.: Экопрос, 1994) на 17-ой странице оказался ранее не бросавшийся в глаза график

"Изменение уровня пассионарного напряжения суперэтнической

системы". Оставим пока в стороне тему - откуда автор взял данные, мы к

этому еще вернемся. Сколько я понимаю, двадцать пять лет назад этой

картинки еще не было ни в статье, ни в гумилевском письме, иначе я бы

ее тут же обсчитал, чтобы как-то порадовать Л.Н.. Ну что ж, сделаем это

сейчас. Тем более, мы никак не будем первыми. Существует, как

оказалось, когда я пошарил по Сети, целая наука, можно сказать

– «Математическая Гумилистика». И почти вся она существует вокруг

этого самого графика, выведенного, по словам автора, как " обобщение

сорока индивидуальных кривых этногенеза, построенных нами для

различных этносов". В основном все это расположено здесь, но и в

других местах Сети

немало, не говоря о

бумажной литературе.

Я особенно возиться с

аппроксимацией не стал,

сделал всё "на коленке",

тем более, у меня и

приближениям нету, по

основной работе нынче

не нужно. Так что я по

коэффициенты

миллиметровке,

обычной, вероятностной

и полулогарифмической,

какие, оказывается легко

найти и скачать в

Интернете.

Как видите, совпадение

кривой на исходной

Сергей Эйгенсон (Марко Поло)

картинке и расчета по приблизительно прикинутым коэффициентам не

то, чтобы идеальное, но совсем неплохое. Никак не хуже, во всяком

случае, чем при других моделях. Оно совсем не связано с

эмоциональными текстовыми надписями - но словами, как известно, что

хочешь можно написать.

Вы, конечно, скажете - что, мол, за бред? Этого же ничего в природе не

существует - что там обрабатывать? Мало ли какие движения карандаш

делал у автора книжки?

Пусть так. Ну, конечно, нет сомнения в том, что никакого

" напряжометра" у Льва Николаевича не было, ничего он измерять не

мог и рисунок этот только отражает его представления о динамике

накала пассионарности, так же, как их отражало словесное описание в

давней статье из журнала "Природа". Не больше.

Но и не меньше. Я лично верю в интуицию и ее колоссальную роль в

процесссе познания мира. Тем более, в интуицию такого, безусловно, незаурядного человека, каким был покойный историк. Тут, знаете, есть

некоторая аналогия с тем, о чем пишет А.Н.Крылов в своих

воспоминаниях о кораблестроителе-самоучке П.А.Титове. Помните? " По

окончании расчета он открывал ящик своего письменного стола, вынимал эскиз и говорил: - Да, мичман, твои формулы верные: видишь, я

сходятся".

Если предложенная модель отражает, пусть не ход процессов Истории, а

ход мысли такого замечательного человека, как Л.Н. - так и то можно

гордиться. Если помните, как основатель и теоретик психоистории Гэри

Селдон, так и выдающийся практик Вадим Христофоров, по

прозвищу Резалтинг Форс, утверждали, что трудность такой задачи как

раз повышается при уменьшении числа людей в рассматриваемой

группе. Можно представить себе, как она сложна, если это число

уменьшается

Однако, тут есть и еще одна сторона вопроса. Посмотрим, применима ли

наша моделька к совсем реальным, оставившим записи в архивах, историческим явлениям. Пассионарность или, сказать, энтузиазм - дело

темное, но достаточно часто речь идет о надежных вещах - квадратных

километрах территории, людском поголовье и тоннах выпуска, особенно, если подакцизного товара. Врать, конечно, официальные инстанции

могут и по этим делам, но, все-таки, фискальные интересы заставляют

держаться поближе к фактам. Вот мы и посмотрим по одному примеру на

эти параметры.

Начнем, как П.И.Чичиков - с ревизских мужицких душ. В статьях БСЭ

"Коллективизация сельского хозяйства" и "Крестьянство" содержится

вполне достаточно цифрового материала, чтобы описать количественные

В гостях у тетушки Клио

превращения, случившиеся с отечественным крестьянством за время

Соввласти. У этого процесса две стороны. Одна - это раскрестьянивание

населения в результате общих для большой части планеты процессов

урбанизации, индустриализации и, конкретно, замены традиционного

хлеборобства " коло плетня" на товарное сельское хозяйство. Вторая -

более локальный процесс обобществления мужицких хозяйств, коллективизации.

Не входя в обсуждение трагичности этого дела именно в нашей стране, скажем только, что и количественно это явление у нас перекрыло все

мировые рекорды, дойдя до почти полного исчезновения "единоличных"

семейных хозяйств. Нам этот пример очень удобен тем, что тут

"экстенсивный" и "интенсивный" параметры уже сразу разделены, даже

по разным статьям энциклопедии. В качестве результирующего

параметра у нас будет доля колхозников от всего населения страны, получающаяся как произведение неуклонного убывавшей доли крестьян

от населения на степень коллективизации советского крестьянства. На

общее число душ мы пересчитывать здесь не будем, поскольку за это

время оно сильно дергалось в связи с военными и голодными потерями

да с движениями границы в 1939, 40 и 45 годах. Но, уверяю вас, такой

пересчет наших выводов тоже не изменил бы. И в этом случае, как в

остальных примерах, уточнение

коэфициентов и получение

очень хорошей сходимости не

заканчивался на уровне первого

приближения.

На картинке представлены как

раскрестьянивания

коллективизации, так и итоговая

функция: сколько же всего есть

к заданному году в стране

колхозников, мужиков и баб,

приобщенных к коллективному

сельхозтруду.

Как видно на картинке,

фактические цифры неплохо

описываются

уравнениями. Убывание доли

крестьян в населении страны

удовлетворительно ложится на

экспоненту, коллективизация

логистической кривой, имеющей

Сергей Эйгенсон (Марко Поло)

точку перелома-перегиба, как правильно, хоть и эмпирически, подметил

тов. Сталин, около 1930 года. А в итоге доля колхозников от всего

народонаселения дает ту самую горбатую кривую, о которой и речь.

Территория

Пойдем дальше. Для примера на территориальные процессы был соблазн

привести что-нибудь всем знакомое: Триумфальное шествие Советской

Власти либо динамику какой-нибудь знаменитой войсковой операции, скажем, зимнего контрнаступления под Москвой в 1941-ом. Но у меня

были уже под рукой материалы по итогам одиннадцати русско-

турецких войн. Границы двигались, территории переходили от

Османской империи к Российской, а изредка и наоборот, начиная с

середины 17 века и до второго десятилетия 20-го. Вот на картинке это все

и отражено. На мой взгляд, тут хорошо видно, что "лесенка" российских

территориальных приобретений от турок за два века очень прилично

аппроксимируется нашей любимой логистической кривой. Ей, в данном

случае можно бы и ограничиться, так как территориальные дела уже по

экстенсивный

На самом деле, если задуматься о дальнейшей истории российских

приобретений в этом районе, то станет ясно, что пик освоенности, вовлеченности этих земель в общерусскую жизнь давно прошел. Лично

для меня неубиенным фактом постепенного отхода Северного

Причерноморья назад оказалась невозможность попасть по воде с

Южного Берега Крыма в Цемесскую бухту уже в 1994-м году. Мы тогда

с женой отдыхали в тех краях в первый раз после 1985 года. Было

неплохо, но нам захотелось навестить под конец наших кубанских друзей

и мы бодрым шагом

отправились из гостиницы

"Ялта" через Массандру в

морской порт, чтобы купить

билеты до Новороссийска. Я

еще, помнится, рассказывал

жене, как путешествовал в

обратном направлении в одна

тысяча девятьсот далеком

году на покойном теплоходе

"Нахимов", взявши с

друзьями-студентами

палубные билеты. По

приходе в морвокзал, однако,

оказалось, что наши планы не

возможность

"Нахимова" со дна морского.

Крымско-Кавказская линия

В гостях у тетушки Клио

уже два года как прекратила свое существование. Зато из Ялты, как, оказывается, и из Новороссийска, ежедневно отходили паромы в Синоп, Трабзон, Стамбул и Измит. Кассирша так и посоветовала - взять билеты

до Синопа, а там пересесть на новороссийское плавсредство. Нам тогда

это показалось чрезмерно экзотичным и мы, пожертвовав комфортом, купили билеты на автобус Ялта-Краснодар на недальнем автовокзале. Но

если оставить в стороне наши конкретные семейные проблемы, то

транспортная связь Крыма и Северного Кавказа через Анатолию, как

будто, говорит о возврате ситуации допотемкинской, более, чем

двухсотлетней давности. Не все и не всегда удается оценить

количественно. Вот и тут, русское завоевание Северного Причерноморья

видно наглядно в цифрах и кривых, а сползание с "горба", которое так

ярко обнаруживается на примере сообщения двух регионов через

прежнюю метрополию, произошло, не отразившись пока напрямую в

статистике, незаметно, как течение подземной реки.

Миллионы тонн

В качестве примера на производство мы с вами возьмем добычу нефти.

Для каждого отдельного месторождения такие расчеты, точнее, расчеты

оптимального отбора, делаются по хорошо известным методикам с

проницаемости

пластов, вязкости

нефти и прочих

геологических

данных. На оси

абсцисс при этом -

накопленная добыча.

объекта, то либо

должны рассчитать, а

потом суммировать

добычу по всем

месторождениям, что

для нас с вами

технически

недоступно - либо

попробовать найти

приближенные

методы. Тем более,

если речь идет о

Сергей Эйгенсон (Марко Поло)

прогнозе, где участвуют и еще не открытые месторождения. Нам, во

всяком случае, нужна страна, у которой пик добычи позади - но из

серьезных мировых производителей эту стадию прошли только

Соединенные Штаты. Казалось, что и для России пик давно пройден - но

последние годы показали, что это не так. Падение добычи в

восьмидесятых - начале девяностых, как выяснилось, просто результат

того, что плановая экономика догола грабила отрасль-кормилицу, не

оставляя ей ничего на развитие. Сейчас тоже не рай, но, видимо, швейцарские сейфы и канарские виллы новых хозяев все же менее

прожорливы, чем "Бураны", авианосцы и солидарность с борющимися

народами Африки - что-то нынче остается и самой нефтедобыче на

жизнь. Но вот американская нефть действительно "едет с ярмарки", тут

сомнений нет. Так вот, данные по истории и прогнозу на ближайшее

двадцатилетие для нефтепромышленности США и приведены на

последней картинке. Мне так кажется, что тут комментарии излишни.

Ну и что?

Значит, посчитали мы с вами это всё. Похоже - сходится. Что из этого

следует? Любую однозначную кривую, в принципе, можно описать

многочленом - но что это дает?

Тут, все-таки, не полином, сомножители имеют определенный реальный

смысл для каждого случая, как при гумилевской пассионарности, так и в

наших примерах из жизни. Такие описания обычно находят применение.

Я, скажем так, очень далек от того, чтобы предполагать, будто мы нашли

универсальное уравнение мировой истории. Был уже однажды эпизод, когда при появлении в конце XVIII века теории вероятности она сразу

была воспринята, как объяснение всего на свете, вошла у публики в

большую моду и чуть ли не породила Романтизм, как литературное и

общественное явление. Во всяком случае, герои русской литературы от

Германна и до Роди Раскольникова очень любят делиться с читателем

своими плохо усвоенными познаниями по этому вопросу. Но, с другой

стороны, химия, до того, как она научилась измерять и рассчитывать то, что она делает, тоже была, в большой мере, гуманитарной наукой вроде

богословия, элоквенции или политологии. Если мы хотим понять, как

работает История, и, тьфу-тьфу, научиться что-то предсказывать и чем-то

управлять - не миновать освоения ее количественных законов. Придется

учиться считать.

Вот и тут, можно сказать, вдовья лепта в эту копилку. На мой

пристрастный взгляд, в тех исторических процессах, которые обходятся

без катастроф в математическом смысле, а их немало, достаточно часто

проглядывают либо логистическая кривая, либо экспоненциальное

затухание, либо их сочетание, которое дает ту самую горбатую кривую.

В отличие, скажем, от нашумевшей и памятной любому благодаря

экологистам картинки взмывающей вверх экспоненты с положительным

показателем. Вот та, честно говоря, существует только в головах

В гостях у тетушки Клио

деятелей Римского Клуба, а еще верней, в головах их доверчивых

поклонников.

В принципе это понятно. В первой половине своего развития, когда рост

всё ускоряется, логистика легко может быть принята неопытным

человеком за экспоненту - вот и прогнозы о взрывном неограниченном

росте числа докторов наук, пустых банок из-под пива или больных

СПИДом. Потом выясняется, что за точкой перегиба рассматриваемый

фактор растет всё медленнее и, наконец, выходит на новый постоянный

уровень, как в нашем примере российских аннексий в Причерноморье. А

потом очень часто начинает съезжать с горки по убывающей экспоненте, как в наших же примерах с числом колхозников и американской

нефтедобычей. Дело обычное. Ничего не будет удивительного, если и

этническая энергия по Гумилеву изменяется подобным же образом.

В конце концов, рассмотренная зависимость является всего лишь

математическим эквивалентом достаточно тривиальной мысли, что: " Все,

что рождается (по логистическому закону), должно со временем

умереть (по экспоненте)".

НОЯБРЬ И ИЮЛЬ

ПРОЛЕТАРСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ КАК ЛОГИСТИЧЕСКАЯ

Демократия - это вам не лобио кушать!

Джаба Иоселиани

Для начала вспомним, что трактаты средневековых химиков читаются

нынче как сверхпостмодернистский роман, не то запись

галлюциногенного бреда - возьми марса в новолуние и трижды взболтай

с мочой молодого единорога ... . Пользы от бесчисленного количества

человекочасов, потраченных на эти занятия, тоже, соответственно, получилось немного. Наукой - с характерным именно для позитивной

науки сравнительно высоким коэффициентом полезного действия -

химия стала тогда, когда научилась взвешивать, измерять и

рассчитывать. Произошло это, сколько теперь можно судить, не по

механизму гениального озарения, типа: спят Менделеев и Кекуле на

заседании Ученого совета, одному приснилась периодическая таблица, другому формула бензола. Просто в лабораторную практику понемногу

стали проникать методы работы и рассуждений, уже опробованные в

давно, с архимедовых времен, продвинутых в этом смысле механике и

Не исключено, что для того, чтобы историческая наука превратилась из

подвида изящных искусств с выдачей Нобелевской премии по

Сергей Эйгенсон (Марко Поло)

литературной номинации в надежного помощника при принятии

гражданами и организациями политических решений, надо бы тоже

потихоньку учиться считать. Пока что с этим плоховато, одного сколько-

нибудь незаурядного историка от другого можно отличить не столько по

обоснованным моделям, сколько по подвешенности языка и партийному

энтузиазму. Это все хорошо скорей для митингового оратора, чем для

эксперта, каким должен бы стать спец по истории. На популярном же

уровне книжного рынка в Олимпийском комплексе в ходу вообще

уровень "Фронтового Листка" с понятными и близкими народу

лозунгами и с раскрытием тайн мировой закулисы от Суворова, Фоменко

и Паршева. А то и от Гарри Каспарова.

Есть, конечно, исключения. Вот Роберт Фогель получил свою Нобелевку

как раз за количественные оценки экономики черного рабства и

возможных путей индустриализации США в XIX веке. Ну, так его ведь

по дороге чуть не заклевали именно за слабую ангажированность насчет

обличений плантаторов и соболезнований Дяде Тому. Еле сумел

объяснить, что он исследователь-экономист, а не Гарриет Бичер-Стоу, но

к Клу-Клукс-Клану отношения совсем уж не имеет. Вообще же

клиометрия, a.k.a. квантитативная история пока оставляет желать. И в

смысле своей популярности и понятности широким массам историков и

публики, и в своих собственных успехах. Ну, еще и не вечер. Может

быть, еще и научимся считать, моделировать и делать полезные выводы

для политической практики ДО того, как история прекратит течение

своё. Лично мне в этой самой клиометрии наиболее перспективным

кажется путь моделирования динамики исторических процессов по

образцу химической кинетики. Аналогия тут вполне ясна. Хотя число

людей, являющихся "молекулами" в исторических процессах на многие

порядки ниже, чем число молекул в любой, самой капелюшечной, реакции, оно все-таки очень велико, что и позволяет описывать ход дела

дифференциальными уравнениями.

Когда смотришь на те процессы в истории, для которых можно

восстановить изменение количественных параметров во времени, то в

глаза бросается частая встречаемость как широкоизвестной динамики, описываемой логистической кривой, так и ее комбинации с убыванием

по экспоненте. Чтобы не тратить тут место на описания этих функций, сошлюсь на одну справку по-русски об экспоненте, вторую по-русски и

третью по-английски о логистике, да еще на собственную статью о

комбинации этих зависимостей, дающей характерную "горбатую

Это всё к тому, что есть соблазн взять, да и описать таким вот образом

какое-нибудь хорошо знакомое историческое явление. И посмотреть -

есть ли вообще толк от этих математических развлечений. Или это так -

модное украшение, вроде того, как в одном знакомом мне ташкентском

институте народ, накапав себе диссертацию, обязательно приходил в

двенадцатую лабораторию: "Слушай, Феликс, я тут диссертацию

В гостях у тетушки Клио

заканчиваю, да? О влиянии алюмо-никель-молибденового катализатора

на урожайность хлопка. Надо туда для научности раздел о кинетике. Я в

долгу не останусь. Ученый Совет очень любит, понимаешь!"

Вот давайте возьмем навязшее в зубах в 10 классе и потом на занятиях по

Истории КПСС в ВУЗе ТРИУМФАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ СОВЕТСКОЙ

ВЛАСТИ. То есть, историю того, как родившаяся в коридорах Смольного

в ночь на 7 ноября по новому стилю власть за полгода подчинила себе

почти полностью территорию и население Российской империи. Только

сразу условимся, что все эти люди давно умерли разными способами и

нам нет никакого смысла становиться фанами какой-либо из сторон, хвалить или осуждать Ленина, Савинкова или Каледина. Будем не

болельщиками - а счетчиками.

Чем, вообще-то, хорош наш пример, так тем, что на этом этапе развитие

происходит практически без конкуренции. Старые общественные

институты к тому моменту почти полностью разложились, а из новых

только и вызрел, что большевистский проект. Если не считать обширных, но зато и почти безлюдных территорий в Сибири, за первые шесть

месяцев Советскую власть не признали и не собирались признавать

только в Закавказье, где национальные проекты обустройства, связанные

с застарелой межплеменной враждой, и тогда, как и теперь, вытесняли, по сути, социальную тематику на периферию общественной жизни.

Прочие же попытки сопротивления большевикам: и крымовско-

керенское наступление на Питер сразу после переворота, и калединско-

дутовские казачьи эпизоды и даже самостийная попытка вывести

Украйну из кацапской империи были очень вялыми. Потом, когда

конкурентные проекты вызреют, второе издание Гражданской войны

будет не в пример более кровавым, энергичным и продолжительным.

Так что распространение проекта "Социальная революция" сдерживалось

попросту временным фактором, как и положено в бесконкурентной

модели. Типичным для большинства городов и весей империи являлась

пелевинско-шендеровическая схема развития с приездом в город

Почесалов товарищей Санделя, Мундинделя и Бабаясина, которые

создают органы новой власти и разгоняют старые, опираясь, в основном, на местных деповских. Естественно, что именно Тобольск и Якутск, где

железнодорожного пролетариата не было по отсутствию железной

дороги, и остались последние несоветизированными губернскими

городами Сибири и всей некавказской части империи, дожившими в этом

качестве до смены исторического этапа, когда быстрая и почти

бескровная советизация сменилась еще более быстрым, и тоже почти

бескровным, изгнанием большевиков, а потом долгой кровавой войной.

Вся необходимая информация по хронологии этого процесса содержится

в двух статьях БСЭ, одной прямо посвященной Шествию, а другой

насчет Октябрьской революции. Необходимые нам цифры по населению

и территории российских губерний очень удобно сведены в Специальном

выпуске прекрасной просветительной газеты "География. 1 Сентября".

Сергей Эйгенсон (Марко Поло)

Заранее обговорим, что хорошо бы, конечно, считать по городам и

уездам - но, во-первых, уточнение данных может занять остаток жизни, а, во-вторых ... .

Скажите, пожалуйста, кому подчинялись жители сибирского городка

Искитим в конце сентября 1993 года - Президенту или Парламенту? Они

и сами об этом узнали из сообщений новосибирского областного

телевидения к вечеру 4 октября. Наша страна так уж устроена с испокон

веков, что любая инициатива всегда исходит сверху. Для воеводств, губерний, областей - из столицы, Москвы или Петербурга, для городков -

из областного центра, а в сельской местности вообще всё еще ждут

наезда князя Игоря и княгини Ольги с полюдьем. Имеют основания. Так

что мы с вами будем считать, что моментом наступления власти Советов

на некой территории, является ее утверждение на губернском советском

съезде, заседании ревкома, легкой перестрелке у казарм или каком-то

подобном мероприятии в губернском центре. С этого момента все земли, воды, растительность, животный мир и обыватели региона живут при

новом режиме. Так что занятие, например, красногвардейцами и

революционными солдатами Сергея Лазо в ночь на 11 ноября

"важнейших пунктов города Красноярска и смещение ими

администрации Временного правительства" фиксируется нами, как

переход под эгиду Совета Народных комиссаров всей огромной

Енисейской губернии. Мы считаем, что с этого момента именно

правительство Ленина полностью распоряжается судьбами всех ее

территорий от китайской границы до мыса Челюскина и всех ее жителей.

А кто ещё? Конечно, такое укрупнение вносит определенные искажения.

Но, как увидим, не такие и большие. Еще одним методическим

замечанием будет то, что все даты берутся, чтоб не сбиться, строго по

новому стилю, который был введен в России декретом с 14 февраля 1918

года, то есть в середине рассматриваемого периода.

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что речь идет именно о темпах роста

числа подданных Советской власти, а не ее сторонников. Что в той же

Енисейской и соседних с нею губерниях новая власть победила более не

по своей силе и притягательности для масс, а по практическому

отсутствию в тот момент серьезных, пассионарных, как сказал бы тот же

Л.Н.Гумилев, соперников, подтверждается тем, как легко она

рассыпалась в мае-июне того же 1918 года при виде восстания чешско-

словацких легионеров. Сорок тысяч, посмотрим правде в глаза, Балоунов

и Швейков на пространство от Пензы до Владивостока - это, знаете, будет почище, чем грачевский "один воздушно-десантный полк, который

решит чеченскую проблему".

Удача и высокие темпы "красногвардейской атаки на капитал", конечно, от полной беспомощности старых правящих классов, разобщенности тех, кто хотел бы сопротивляться, да и от плохого понимания населением -

что же, собственно, происходит. В подтверждение вспомним некогда

читанные строчки из дневника А.А.Блока, где он неожиданно для себя

В гостях у тетушки Клио

обнаруживает, что Чхеидзе и Дан не большевики, как поэт полагал

раньше, а вовсе меньшевики. Дело не в самоизоляции аполлонова

избранника от реальности a la доктор Гаспар Арнери. Александр

Александрович служил в эту пору редактором при Верховной комиссии

Временного правительства по расследованию деятельности царских

министров. И вот такой уровень информированности и понимания! Да и

после переворота публика не всегда вполне отчетливо осознавала - кто

же ее покорил. Примером может служить известная поэтесса З.Гиппиус, для которой жупелом оказался не Совнарком, а ...

Мы стали псами под заборными,

Не уползти!

Уж разобрал руками черными

Викжель - пути...

травоядный Всероссийский Исполнительный Комитет

ЖЕЛезнодорожников ничего разобрать не сумел и вообще мог

рассчитывать на решаюшую роль в стране не больше, чем сама Зинаида

Николаевна вместе со своими мужьями.

Таблица. Динамика Триумфального шествия Советской власти

Губернии, области,

признавшие власть

Совнаркома

Гор. Петроград,

Владимирская,

Московская,

Костромская,

Казанская, Псковская,

Эстляндская

Витебская, Самарская,

Ярославская, Тверская,

Енисейская,

Саратовская,

Бакинская, С-

Петербургская,

Рязанская,

Смоленская,

Акмолинская,

Сергей Эйгенсон (Марко Поло)

Сырдарьинская, гор.

Минская, Лифляндская

(без Риги)

Могилёвская,

Самаркандская,

Харьковская,

Орловская, Курская,

Калужская,

Черноморская,

Закаспийская

Новгородская,

Тульская, Приморская,

Пензенская,

Иркутская, Олонецкая,

Екатеринославская,

Ставропольская,

Бессарабская

Черниговская,

Киевская, Симбирская,

Таврическая,

Херсонская,

Оренбургская,

Полтавская

Волынская,

Подольская,

Астраханская,

Томская, Тамбовская

Семипалатинская,

Архангельская,

Область войска

Донского, Камчатская,

Забайкальская,

Ферганская

Семиреченская ,

Амурская, Кубанская,

Терская, Тургайская

Вологодская,

Дагестанская

В гостях у тетушки Клио

Батумская,

Елисаветпольская,

Карсская, Кутаисская,

Эриванская,

Сахалинская,

Тобольская, Якутская,

Уральская.

Всего без Финляндии и

оккупированных противником

территорий

Для большей наглядности мы еще приведем карту. В старое время этих

именно карт было - хоть ешь неестественным способом, от школьного

учебника и до выложенной из полудрагоценных уральских самоцветов на

Выставке Достижений. По месту моего нынешнего проживания

раздобыть учебник Истории КПСС не представляется возможным, так

что пришлось делать заново. За особую красоту не ручаюсь, а

соответствие табличным данным практически гарантирую.

Чтобы увидеть логику событий получше, мы еще выведем динамику на

графики. Их будет два, по населению и по территории, хотя заранее

понятно, что первый будет более адекватно отражать работу механизмов