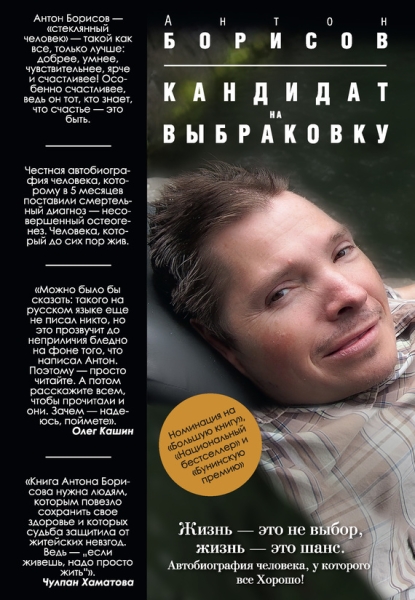

Антон Борисов Кандидат на выбраковку

Человек настоящий

У Алексея Маресьева не было ног. Он научился ходить на протезах, танцевать и даже управлять самолетом. У Антона Борисова ноги есть, но он не может танцевать и ходить. Впрочем, стоять он тоже не может. И даже сидеть. Ему можно только лежать на жесткой поверхности. Всю жизнь, все 42 года. Есть такая болезнь – несовершенный остеогенез. Малейшее неосторожное движение ведет к перелому. Первый раз он сломал ногу в 5 месяцев, а потом… Кто их считал, эти сотни переломов? На Западе с этой редкой и неизлечимой болезнью борются, тренируя мышцы, чтобы они корсетом охватывали слабые кости. Впрочем, это на Западе. В Советском же Союзе, где жила семья Борисовых, родители Антона отдали его, пятилетнего, в больницу, где ребенка привязали крепко-накрепко к кровати, чтобы не вставал и ничего себе не сломал. Он и не встал больше с кровати. Просто не смог.

В больнице, а точнее в детском костно-туберкулезном санатории в Астрахани, Антон прожил до совершеннолетия. Там же, в больнице, мальчик учился, окончил школу-десятилетку. Антон учился старательно. Одна беда – писать было очень трудно. Переломанные во многих местах, искривленные руки с трудом могли держать карандаш. Все приходилось воспринимать на слух, запоминать. Вот так и жил мальчик в детском туберкулезном санатории. Его там не лечили, зато учили. После школы поступил на заочное отделение Астраханского пединститута, но тут пришла новая беда – отказали руки. Начались немотивированные переломы – от взятой в руку ложки или ручки. Поняв, что вскоре он не сможет даже перевернуть книжную страницу, Антон смог добиться направления в Москву, в ЦИТО. Там сделали операцию, вставили в кости рук металлические штифты, а через два года вернули обратно в Астрахань.

Дорога таким, как он, была одна – в дом-интернат для инвалидов и престарелых. Такое чувство, вспоминал он потом, что тебя положили в гроб и закрыли крышку. Ни одного близкого человека рядом.

Изменения в жизни произошли неожиданно. Журналист городской молодежки Владимир Пигарёв пришел в интернат, чтобы сделать репортаж о его обитателях. Обошел здание, поговорил со стариками и уже собирался уходить, как у двери бабушка-вахтерша спросила его: «Ты был на третьем этаже? Там у нас мальчик живет, который в институте учится». В палате у Антона Володя просидел до полуночи. А уже на следующий день после выхода статьи к необычному студенту начали приходить гости. Появились друзья, и, что не менее важно, появилась работа. Антон стал консультантом телефонной службы психологической помощи. Затем стал подрабатывать в газете, писать информационные колонки, брать интервью, благо его к этому времени перевели в отдельную палату и поставили туда телефон. Случай, конечно, неслыханный, но ведь и человек необычный. Новые друзья помогли Антону «пробить» квартиру. Он, правда, не мог из нее выходить самостоятельно, зато туда можно было поставить компьютер. Он освоил его, после чего стал работать еще и в двух компьютерных фирмах одновременно. В 1994 году его выбрали человеком года по номинации «Молодежная политика» в Астрахани. На полученную премию в миллион «старых» рублей Антон обновил свой компьютер.

А вскоре он с друзьями сделал еще одно важное дело: интернет-сайт SOS.RU – место во Всемирной сети, где одни люди ищут помощь, а другие бескорыстно предлагают ее.

Вот только передвигаться Антон не мог. Спонсоры оплатили ему поездку в Германию и изготовление специальной кровати, но, к сожалению, немецкая коляска оказалась на удивление неудобной, а вскоре и вовсе сломалась. Через некоторое время новую кровать заказали в США. Антон поехал на примерку и неожиданно для себя остался в Америке. Живет он в Портленде, штат Орегон, уже восемь лет и больше всего переживает из-за того, что не может найти себе постоянную работу. Впрочем, без дела не сидит. Продолжает управлять из-за океана сайтом SOS.RU, в ожидании оплачиваемого места пока работает волонтером, то есть бесплатно. Учит работе на компьютере эмигрантов. Вначале работал только с приезжими из СНГ, затем, когда отшлифовал свой английский, и с остальными. В США сейчас трудно найти работу даже здоровому американцу, что уж говорить об эмигранте-инвалиде чуть больше метра ростом, прикованном к своей кровати.

Девиз свой Антон впервые сформулировал почему-то на английском и только потом проговорил по-русски: «Life is not a choice. Life is a chance» – «Жизнь – это не выбор. Жизнь – это шанс».

Подвиг Алексея Маресьева не в том, что он дополз до своих. И даже не в том, что заново научился ходить, танцевать «барыню», управлять самолетом. Подвиг его в том, что он предпочел продолжать жить так, как жил раньше. У него был выбор – стать инвалидом на тележке, с пенсией, которой хватало бы на ежедневную поллитру, или остаться летчиком. Первое – проще, второе – достойнее. У Антона Борисова такого выбора не было. Советская власть предоставила ему убогое угасание в палате дурдома. Новая российская власть предложила ему в общем то же самое, только в отдельной квартире, из которой он не мог выйти самостоятельно. В отличие от Маресьева Антон не знал, как это – быть здоровым и сильным: он никогда не умел танцевать, управлять самолетом или автомобилем. Даже на трехколесном велосипеде поездить не успел. Антон Борисов не хотел совершать подвиг. Он просто жил и живет. Потому, что не может иначе.

Михаил Гохман

«Московские новости» № 46 за 2002 год

Предисловие к первому изданию

Я благодарю всех, кто так или иначе, в основном мысленно, был рядом в те беспокойные для меня дни, когда я начал вывешивать отдельные главы книги в Интернете. Говорю «Спасибо!» всем моим невидимым друзьям, чьи бесценные слова поддержки и доброжелательной критики на страницах моего сетевого журнала давали мне силы продолжать работу и не падать духом. Я скажу банальность: но без вашего морального ободрения у меня просто опустились бы руки. Потому что даже сейчас у меня нет уверенности, что мои «приключения» будут кому-то интересны.

Отдельная и особая благодарность моя – Вадиму Дымову, талантливому, успешному бизнесмену и просто смелому, бескорыстному человеку, решившемуся издать книгу никому неизвестного «писателя» в авторской редакции. Что вообще-то неправильно с позиции бизнесмена, но, подозреваю, принимая решение относительно моей книги, предприниматель Дымов руководствовался мотивами абсолютно не экономического характера. А это достойно, как минимум – аплодисментов со стороны моих друзей, сочувствующих читателей и моего глубокого искреннего поклона признательности.

И конечно же, я просто не вправе обойти молчанием человека, взвалившего на себя всю тяжесть по изданию и продвижению моей книги и в ходе работы ставшего моим другом. Это Евгений Кульков, главный редактор одного из московских издательств, вызвавшийся быть повивальной бабкой рождавшегося автора и сполна испытавший на себе все «прелести» моего упертого характера.

Спасибо вам всем. Антон.

Ноябрь 2007 года.

Предисловие ко второму изданию

По правде сказать, я не рассчитывал на второе издание, поскольку тот факт, что состоялось первое, – мною до сих пор воспринимается с недоверчивым удивлением. Но издательство АСТ в лице Ильи Алексеевича Анискина, решилось на этот шаг и, что самое для меня приятное, согласилось не привлекать к работе с текстом профессиональных редакторов и непрофессиональных тоже. Так что текст выходит таким, каким и был написан автором. За что я безмерно благодарен издательству. И, пользуясь случаем, хочу коротко упомянуть о двух вещах.

Первое. После того как в 2008 году повесть «Кандидат на выбраковку» впервые вышла в свет и попала в руки читателей, прошло без малого шесть лет, но до сих пор я получаю письма, в которых незнакомые люди благодарят меня за мой оптимистичный взгляд на жизнь, умение не сдаваться в самых отчаянных ситуациях, за психологическую поддержку, которую получили они, прочитав мои непростые воспоминания. (Мне предлагали включить хоть какую-то часть из них во второе издание, но я отказался, потому что писавшие не рассчитывали на такое откровенно рекламное использование их пронзительных, искренних и очень эмоциональных реплик.) Я благодарен всем за эти письма и записи в моем блоге. Поверьте, для меня самая большая награда – это осознавать с вашей помощью, что я не паразитирую на собственной жизни, а сам по мере возможностей создаю ее и через рассказанную историю своей жизни помогаю другим обрести уверенность в себе, и тем самым я возвращаю долги всем, кто помогал мне когда-то и помогает теперь. Я немного горжусь, что усилия этих людей оказались не напрасными и часто думаю, что все мы живем и что-то совершаем только благодаря тому, что помогаем друг другу. Даже в безнадежных ситуациях.

И второе. 18 августа 2012 года умер астраханский профессор Николай Петрович Демичев, замечательный человек, блестящий клиницист, с которым у меня, к сожалению, не сложились отношения. Узнав об этом трагическом событии, я хотел убрать из текста книги резкость, с которой вспоминаю некоторые эпизоды моего с ним общения. Но, поразмыслив, решил оставить все как есть. Потому что иначе будет нечестно. Тем более что один субъективный взгляд одного неоперабельного больного нисколько не умаляет заслуг профессора перед медициной и не наносит никакого ущерба его репутации – репутации Врача, сумевшего за свою жизнь поставить на ноги сотни своих пациентов. Просто так у нас с ним получилось. Бывает.

А. Борисов. Апрель, 2014 г.

Life is not a choice. Life is a chance [1]

Мама, я говорю «Спасибо» тебе, отцу, сестренке, бабушкам и дедушке. Я помню вас и никогда не смогу забыть. Вот только минувшее порой отзывается невыразимой горечью и фантомной болью в ночи, поэтому мои оценки ваших действий и поступков иногда будут резки, воспоминания тяжелы, но так я воспринимал тогда все, происходившее с нами. Я благодарю и благословляю вас всех за терпение, честно выполненный родительский и родственный долг. Ведь вы могли просто отказаться от меня и сдать в приют. Вряд ли тогда мне удалось бы увидеть мир, узнать, что такое дружба, пообщаться с массой прекрасных людей, почувствовать себя микроскопической частичкой цивилизации и написать эти строки. Болезнь, неумолимая и неизлечимая, разлучила нас. Вы боролись с моим недугом и одновременно со своим отчаянием, бытовыми и личными проблемами, равнодушием чиновников и врачей. Боролись, пока у вас хватало сил. Вы люди, и возможности ваши не беспредельны. Мне было неведомо, что творилось в ваших душах, как раскалывался ваш внутренний мир и умирали надежды на будущее, поэтому я заранее прошу прощения, если по неведению покажусь категоричным или несправедливым в оценках. Я еще не до конца осмыслил происшедшее со мной, но в одном убежден абсолютно – стыдиться ни тебе, мама, ни всем остальным нечего. Да благословит вас всех Господь!

Твой сын, Антон.

Пролог 13 сентября 1999 года

Посвящаю тем, кто выбирает Жизнь и все, что к ней прилагается.

«Если живешь, значит нужно просто жить.

А в остальном – все зависит от тебя самого.

Ведь это твоя жизнь».

«Я летел» – привычное словосочетание, рожденное рядовым для миллионов людей событием. Для миллионов, но не для меня. Со мной все обстоит по-другому и банальные фразы, подобные этой, всегда оказываются переполненными массой неожиданных, но чаще всего неприятных ощущений.

Итак, «я летел» – перемещался в пространстве посредством самолета «Аэрофлота» по маршруту «Москва-Сиэтл». Все одиннадцать часов полета я намеревался притворяться спящим. Хотя никогда не могу уснуть ни в дороге, ни в гостях. Вот и этот полет в Америку обещал мне изматывающую многочасовую бессонницу.

Я лежал в своей коляске, крепко прикрученный к ней ремнями безопасности. Лежал, закрыв глаза, слушал равномерный ватный гул двигателей и представлял, как через некоторое время встречусь с друзьями – Пашей и Лидой, с которыми не виделся уже семь лет. Я прикидывал, что будет нужно сделать в первую очередь, после возвращения домой. Придется вновь искать работу, потому что вряд ли за те два месяца, что я проведу в Штатах, за мной сохранится рабочее место. Точнее, не одно, а три, поскольку я умудрялся работать сразу в нескольких организациях, годами не вылезая из своей однокомнатной квартиры. Я пытался придумать, какие, хотя бы маленькие, подарки и кому я должен привезти из этой поездки за океан.

– Вам что-нибудь нужно?

Вопрос прозвучал неожиданно: я летел один и настроился на полную самоизоляцию. Было немного тревожно, и желание общаться с кем-либо отсутствовало напрочь.

Еще при посадке, когда друзья занесли коляску со мной в самолет и укрепили ее между перегородкой и креслами, меня спросили о сопровождающих. Узнав, что я лечу один, старшая стюардесса на мгновение опешила и наградила меня недоуменным взглядом, в котором явственно прочитывалось: «А как же вы будете если?…»

– Не переживайте, все будет нормально. Мне ничего не понадобится, и я вас не побеспокою, но, – я изобразил бодренькую улыбку. – Вы только помогите мне, пожалуйста, по прибытии в Сиэтл. В аэропорту меня должны встречать друзья. Мне бы их только найти…

– Конечно, вам обязательно помогут.

Она казалась вежливой и предупредительной, но в широко распахнутых глазах отсвечивало охватившее стюардессу смятение. Девушка не понимала, как это так, со мной нет сопровождающих? А вдруг «что-то»? Что тогда со мной делать? С какого боку подступиться? Как может человек в таком беспомощном состоянии путешествовать один? Да что там путешествовать? Как он ТАКОЙ, вообще, жить-то может?

Всматриваясь в растерянное лицо бортпроводницы, я сам начал теряться: а вдруг «Аэрофлот» ввел какие-нибудь новые, неизвестные мне правила относительно перевозки «нестандартных людей», и меня в последний момент ссадят и уже не впустят в самолет без сопровождающего, который моим сценарием не предусматривался? Я, как мог, успокаивал и себя, и стюардессу, вкладывая в свой голос максимум уверенности, беззаботности и нахальства, на которые в тот момент был способен. В конце концов, я не представляю никакой опасности для окружающих, не являюсь животным. Билет куплен мной вполне законно, на деньги, собранные моими друзьями – близкими и незнакомыми, узнавшими о моих проблемах через форум партии «Яблоко». Я имею право путешествовать самостоятельно. Устроившись в салоне, я закрыл глаза. Пусть думают, что я безмятежно сплю и, следовательно, ни в чем не нуждаюсь. Однако персонал авиалайнера так не считал.

– Вам что-нибудь нужно? – вопрос прозвучал вторично, и я решил, что, пожалуй, следует «проснуться».

Рядом стояла девушка в голубой униформе. Она улыбалась, а в глазах – то же самое тревожное недоумение. Окажись мы в иной обстановке, я бы не упустил возможности пообщаться подольше, однако вокруг сидели пассажиры и смотрели, смотрели… Любопытные взгляды некоторых я ощущал даже сквозь свой «очень глубокий сон».

– Нет, спасибо! Все нормально.

– Хорошо! Если что-то потребуется, позовите меня. Я все время буду здесь неподалеку.

– Спасибо.

Она пошла дальше, унося свое вежливое испуганное лицо. Здесь, как и повсюду, от меня не ждали ничего, кроме неприятностей и проблем. Я не убедил стюардесс. Впрочем, у меня и не было такой задачи. Я не собирался никому объяснять, что, готовясь к полету, не ел уже более двадцати четырех часов и не пил часов восемь, не меньше. Потому как знал: если в полете у меня возникнет потребность облегчить организм, то помочь в этом деликатном вопросе никто не сможет. А даже и окажись рядом друг, что это изменит? Ну не станем же мы устраивать физиологическое шоу на глазах у ошарашенных пассажиров? А тащить в самолетную уборную мою неуклюжую коляску – вариант совсем скверный – задействовать придется весь салон. Так что оставалось только уповать на воздержание, причем во всех его формах. Я уже, правда, немного созрел для туалета и сильно хотел пить, но полет длится всего одиннадцать часов, ну еще плюс часа полтора-два на взлет и посадку. Нужно просто немного подождать и потерпеть. Я умею и то и другое. Времени и возможностей научиться этому, у меня было предостаточно. В общем, все шло нормально.

Я вновь закрыл глаза. Хотелось со смыслом провести эти неизбежные часы пребывания в самолете. Читать я не мог, во-превых, у меня ничего подходящего не оказалось. Я летел один, а потому взял только самое необходимое. Я даже отказался захватить посылки для Паши и Лиды. А во-вторых, в моей коляске не то, что читать, просто лежать было неудобно. Мне оставалось только одно – вспоминать и размышлять.

Для этого сейчас был самый подходящий момент.

Странно у меня все сложилось. По прогнозам врачей я должен был умереть много лет назад. Не умер. Что-то не сработало.

Обреченный на неподвижность, на вечную зависимость от кого-то, на скуку и одинокое беспомощное умирание в каком-нибудь забытом Богом и государством доме призрения я, тем не менее, сам, без сопровождающих, летел на высоте десяти тысяч метров через океан к друзьям, живущим на другом континенте…

Опять что-то «не сработало»? Или наоборот, сработало «вопреки»? А для чего?

Было о чем поразмыслить.

И пока я перемещался в пространстве, память унесла меня в прошлое…

Воспоминание первое Постижение

Osteogenesis imperfecta

Родился я в 1965 году во Владивостоке, и города этого, и того периода своей жизни не помню совсем. Мой папа был моряком – китобоем, и в момент моего появления на свет находился за тысячи миль от дома.

Он очень ждал сына. Когда ему там, на корабле, сообщили о моем рождении, то радости его не было предела, и, надо полагать, не было предела горячительным возлияниям. Как же иначе? Наследник родился! Если бы он только знал, что это за «наследник» и что произойдет дальше.

Проблемы начались через несколько месяцев. Мама заворачивала меня в пеленки и вдруг услышала истошный крик. Орал я сильно, и что самое странное, не переставая. После того как меня отвезли в больницу, выяснилось: сломана ножка.

Там же, в больнице, был поставлен диагноз – osteogenesis imperfecta, так это красиво звучит по-латыни, а по-русски – «несовершенный остеогенез», «несовершенное костеобразование».

Мой первый перелом – мой первый диагноз. Он же приговор, из которого следовало, что я перестану расти, а мои кости станут ломаться от малейшего резкого движения, малейшей нагрузки. Ломаться будет все: ноги, руки, ребра. Переломы станут исчисляться десятками, сотнями… Они станут моими пожизненными спутниками. Они продолжаются и сейчас. Я уже как бы не обращаю внимания на них. В момент перелома – очень больно. Потом надо некоторое время лежать. Тихо, как испуганная мышка. Не шевелиться или шевелиться очень осторожно.

Вообще, это немного несправедливо: темперамент, данный мне с рождения, был облачен в такую хрупкую оболочку! Большая часть моих переломов – это переломы, произошедшие по моей собственной «вине». В моменты радости я часто совершаю движения, которые мне категорически противопоказаны. Да и не только в моменты радости. Оказалось, что ребенок с такими «хрустальными» костями не мог вести себя спокойно в принципе. Даже когда он лежал замурованный в гипс по самую шею.

Мои родные долгое время жили надеждой. Мама лежала со мной в больницах, бабушка таскала меня по городам и весям Советского Союза, едва заслышав, что где-то чудотворит очередной кудесник-лекарь с неизвестным доселе лекарством или методом лечения. Так в 1967 году я побывал в Ташкенте, в клинике профессора Шакирова. Он был первым, кто в свое время описал препарат «мумие» и начал его клиническое применение. Лечение оказалось очень дорогим, но мои родные тогда были готовы пойти на все.

Бабушку – маму моего папы – звали Елена Антоновна. Ее отец, мой прадед, был «чистопородный немец», как о нем говорила сама бабушка – Отто Шпунк. Еще в девятнадцатом веке он иммигрировал из Германии в царскую Россию в поисках лучшей жизни. Герр Шпунк хотел обеспечить безбедное существование себе и своей большой семье, которую планировал создать на российском Дальнем Востоке. Здесь прадед встретил свою любовь, православную девушку Екатерину. Они поженились, а немного позже решивший окончательно «обрусеть» германец принял православие. Таким образом «чистопородный немец» Отто стал русским Антоном. Первая их дочь родилась еще до того, как он крестился. Ее назвали Валентиной, Валентиной Оттовной. Вторую дочь назвали Еленой, Еленой Антоновной. Так что, родные сестры, имея одних родителей, носили тем не менее разные отчества.

В семье Шпунков рождались еще дети, но выжили только бабушка, ее сестра и мальчик Геннадий. О своем брате бабушка рассказывала очень неохотно, ограничиваясь буквально одной фразой: «Ушел на фронт и сгинул где-то, в самом начале той страшной войны».

Моя милая, любимая бабушка Елена Антоновна, именно она взвалила на себя всю тяжесть забот о больном внуке, когда родители приняли как неизбежное, что лечить мою болезнь невозможно. Понимание этого приходило долго. С появлением очередной газетной статьи о новом «чудодейственном» лекарстве, рождалась новая надежда, с ней являлись бессонные ночи, затем неизбежно наступало разочарование. А я продолжал «ломаться».

Дедушка мой, мамин папа Андрей Аврамович, жил тогда в Астрахани. Родные надеялись, что смена климата сможет улучшить мое состояние. Да и дедушка тянул всех к себе. И мы из влажного Приморья переехали в засушливые и ветреные приволжские степи. Точнее мама с папой остались во Владивостоке, а меня привезли в Астрахань, невыносимо жаркий летом и замерзающий зимой город, ставший моей второй родиной.

Я был отправлен под присмотр бабушки Ани – маминой мамы. Медик по образованию, она и присматривать за мной взялась как профессионал. Присмотр заключался в том, чтобы своевременно отслеживать мои переломы. Обнаружив очередной, мгновенно «играли тревогу», поломанную ногу или руку замуровывали в гипс и ждали момента срастания. Потом гипс снимали и заставляли меня двигаться, заставляли не бояться. Я двигался, но боялся. Боялся сильно. Каждый перелом был страшно болезненным. А приведение поломанной части тела в нормальное недеформированное состояние, перед тем как накладывался гипс, оказывалось просто мучительным.

Тогда моя жизнь состояла из долгих периодов, когда я лежал в гипсе по самую шею или сидел, разглядывая скованные жесткими повязками руки, и коротких моментов, когда, играя с другими детьми, я чувствовал себя ребенком. Хотя уже начинал смутно догадываться, что я не такой, как остальные дети. Большинство моих воспоминаний того периода можно обозначить четырьмя словами «я играю в одиночестве». Но есть и очень яркие.

…Вот я сижу и кручу руль детской педальной машины. Ее привез мне отец. Тогда это было детским богатством. Одной рукой держу руль и управляю, а второй толкаю заднее колесо. До педалей я не доставал и передвигался таким вот образом.

…Вот я на улице, во дворе, еду вперед, смотрю по сторонам. Раскаленный асфальт. От него пышет жаром и нечем дышать – это астраханское лето, но я сам – САМ! – передвигаюсь без посторонней помощи.

…А вот – песок в песочнице, я что-то делаю в нем, мама…

…Сидя, ползаю по полу – «путешествую» по квартире…

…Сижу дома на стуле, свесив ноги… упал со стула лицом вниз… очень больно. Пол прямо перед глазами. Я смотрю в него и весь напрягаюсь, ожидая, как меня будут поднимать. Потому что за всеми прикосновениями – боль. Так и есть. Очередной перелом ноги, перелом ребра, сломана рука… Гипс. Почти на всем, что только есть у человека. Лежать в гипсе нужно как минимум месяц.

…Помню праздник. Наверное, Первое мая, потому что тепло. Я сижу на дедушкиной шее, стараюсь держаться за его голову крепко, насколько позволяют мои слабые руки. Верхом на дедушке я двигаюсь в большой толпе людей. Вокруг множество флагов и надувных шаров. Это – демонстрация.

…Помню рождение сестренки. Мама рожала ее во Владивостоке. Нам принесли телеграмму с известием, что родилась девочка. Вопрос: «Как назвать?»

– Антончик, ты хочешь, чтобы у тебя была сестренка Вика?

– Нет, не хочу. Викафика…

– А как назвать?

– Таню хочу.

Так ее и назвали.

Немногое из событий тех лет сохранила память. Еще – смерть бабы Ани, это впервые коснулось меня. Сначала разговоры на кухне, продолжавшиеся не одну ночь. Потом: «положение тяжелое…», «безнадежное…», «умерла».

Игорь был сыном Эммы Викторовны, которая оказалась рядом с моим дедом Андреем Аврамовичем в те тяжелые для него дни. Позже она стала его женой. Я помню, как Игорь поднял меня вместе со стулом, понес в «зал», как у нас называли гостиную. Игорь очень высокий. Пол где-то далеко внизу. Немного страшно, но я доверяю Игорю – он сильный.

В зале – сумрачно. В середине комнаты стоит «гостевой» стол. Его раскладывают, когда к нам приходят гости и требуется всех рассадить. Я это знаю. Видел два или три раза. Когда кто-то приходит к нам «на огонек», я обычно сижу в спальной комнате и слушаю доносящиеся из зала веселые выкрики, песни, стук вилок и рюмок.

Сейчас в нашей квартире очень тихо, все говорят вполголоса или шепотом. На «гостевом» столе стоит гроб. Игорь подносит меня поближе, и я вижу лицо бабушки, бабы Ани. Оно уже не живое. В гробу лежит она?… Нет, не она. Не живая и не похожая, но моя бабушка. Я плачу, потому что не могу узнать лицо любимой бабушки. Мне страшно.

Не помню, о чем я в тот момент думал и думал ли вообще. Одно помню точно: я увидел Нечто, что не понимал. Почувствовал, как что-то необратимо ушло и больше уже не вернется. Тогда я еще не догадывался, что потерял не только бабушку Аню. Вместе с ней я лишился возможности активно противостоять болезни. Умер человек, который нянчился со мной, заставлял двигаться, благодаря только бабушке я еще держался в форме, мог самостоятельно садиться и даже крутить руль маленького детского автомобиля, что при моем заболевании было большим чудом.

После смерти бабушки Ани какое-то время, но совсем недолго, я находился под присмотром прабабушки – бабы Мани – мамы дедушки Андрея Аврамовича. Она пребывала уже в очень почтенном возрасте и жаловалась на плохую память. Любила баба Маня меня прямо-таки до умопомрачения. Я был для нее не только внуком, но еще и «напоминателем».

Выглядело это очень забавно. Утром, перед тем, как все уходили на работу, бабе Мане поручали сделать «то-то и то-то». Но все подробности, «что и как» объясняли мне. Она выносила меня на середину зала и укладывала на стол. Я лежал в центре комнаты и говорил, какие дела надо делать, какие еще не сделаны. Баба Маня слушалась меня беспрекословно.

Шел 1970 год. Мне уже почти пять лет, скоро нужно отдавать меня в школу. Присматривать за мной некому. Мама с папой и крошечной Танюшкой, которой не исполнилось еще и двух месяцев, недавно переехали в Астрахань. Папа устроился на работу и изо всех сил старался обеспечить семью, маму поглотили заботы о моей малютке-сестренке. Бабушка Аня умерла. Оставалась только старенькая, забывчивая прабабушка Маня, а ей самой требовалась нянька… Родители решили устроить меня в какое-нибудь учреждение, где бы я и находился под присмотром врачей, и мог учиться. Такое вскоре нашлось: Астраханский туберкулезный санаторий имени Войкова.

Было начало лета. Мама несла меня на руках. Я озирался по сторонам, разглядывая растущие вдоль дороги деревья, серый корпус санатория, бетонные дорожки, пробегающих по территории собак.

Со мной уже все ясно. Я серьезно болен. Мама и папа понимали, что помочь мне ничем не смогут. В той ситуации они приняли жесткое, но правильное решение. Правда, то, что оно правильное, я пойму много позже. А тогда мне было невыразимо грустно от предстоящей разлуки с родными.

Спустя год баба Маня попала в психбольницу, где и умерла. Она не пережила, что у нее отобрали ее обожаемого правнука. Резко начала терять память. Ходила по квартире, что-то пыталась делать, но тут же бросала начатое и принималась звать меня…

Дальневосточную правнучку баба Маня невзлюбила сразу. Маленькая девочка, появившаяся в доме, так и не смогла заменить ей любимого Антошу. Дошло до того, что как-то раз все находящиеся в квартире услышали доносящийся из кухни истошный детский крик. Побежали туда и увидели жуткую картину: баба Маня, открыв до предела кран с горячей водой, держала под бьющей из него струей ручки годовалой девочки…

После этого вопрос с прабабушкой Маней, так же как и со мной, был решен кардинально.

Пульс сознания

…В санаторий меня принимала врач Вера Николаевна. Отлично помню ее удивленные глаза. О, сколько раз я видел и еще увижу такие же ошеломленные, устремленные на меня взгляды врачей! Заболевание редкое. Я становился диковинкой даже для профессионалов. Правда, мне сложно сейчас понять, почему у Веры Николаевны был тот самый взгляд. Моя физическая анормальность не была тогда так ярко выражена, как теперь, и я почти ничем от своих сверстников не отличался. Впрочем, нет, отличался. Рост у меня прекратился. Но какими бы стали глаза Веры Николаевны, встреть она меня лет через двенадцать, когда я выписывался из санатория?

Мама поставила меня на койку, поддерживала, и я стоял. Стоял на некрепких, хрупких ногах, цепляясь за мамину руку. Кто же думал, что это – момент моего триумфа? Не помню вообще, чтобы после этого или до этого я когда-нибудь стоял на своих ногах. Возможно, это единственный эпизод в моей жизни – последняя возможность, когда еще можно было «законсервировать» мое состояние, не дать заболеванию одержать полную победу. И конечно же, шанс был упущен.

…Кровать, на которую меня положили «лечиться» в санатории, была высокой, на колесах и с бортиками. Несмотря на изрядную величину колес, крутились они туго, потому что не смазывались с момента выпуска заводом-изготовителем. Такие кровати считались наименее травматичными для лежащих в них маленьких пациентов. Лечение длилось очень долго. Все дети, страдавшие туберкулезом позвоночника, лежали еще и в «гипсовых кроватках». Это – слепок из гипса, который делали так: ребенка клали на живот, а на спину, вместе с головой и ступнями ног, накладывали гипс. Потом этот слепок сушили, и дня через два кроватка была готова. Ребенка клали в нее и привязывали «лифчиком» – фиксирующей повязкой на грудь, чтобы малыш не смог даже слегка пошевелиться и деформировать больной позвоночник. В объятиях таких вот кроваток некоторые дети проводили по нескольку лет.

…Я не знал, какая жизнь меня здесь ожидает. Глядя на привязанных к гипсовым скорлупкам сверстников, не верилось, что они когда-нибудь смогут бегать и прыгать, лазить по деревьям. Я не знал, как здесь станут лечить мою болезнь, какое будущее ожидает меня после лечения. Вид заживо загипсованных детей пугал. Но выбора мне не предлагали. Я был маленьким, несмышленым заложником своей болезни и рациональной воли родивших меня людей. Они делали для меня все, что было в их силах, но сами ходили в невольниках того странного больного общества, в котором мы тогда жили. Общества, где семья, воспитывающая такого неприспособленного ребенка, как я, сталкивалась с жуткими бытовыми, социальными и финансовыми проблемами, перед которыми оказывались бессильными и родительский инстинкт, и сердечная привязанность. Оказавшись один на один со своей бедой, родители прибегли к крайнему, как казалось тогда, средству – под предлогом лечения меня выдворили из семьи. И хотя речь постоянно шла об учебе, истинные мотивы их действий, как я понимаю, были другие. Врачи им уже объяснили, что умру я рано, лет в двенадцать, и нет смысла нянчиться со мной все эти годы. Будет лучше, если смерть настигнет меня где-нибудь подальше. Покидая дом пятилетним малышом, я чувствовал страх, горечь и парализующую тоску по близким, любимым лицам и пусть равнодушному, пусть сердитому – любому, но непостижимо родному маминому голосу, который я слушал еще до рождения.

Так начиналась моя новая «санаторная» жизнь.

…Местные доктора умели лечить костный туберкулез. У меня его не было. Как и во всех других лечебных учреждениях, которых в моей жизни набралось великое множество, в этом санатории врачи впервые сталкивались с таким заболеванием. Как со мной поступить? Так же, как и со всеми. Меня положили на кровать, привязали к ней «лифчиком». Через месяц такого «лечения» меня можно было развязывать. Я бы все равно никуда не двинулся. За четыре недели, проведенные на медицинской привязи, мышцы моего тела окончательно атрофировались. Меня развязали, и я стал отличаться от всех, кто лежал рядом. Теперь я даже мог хвастаться, что лежу без «лифчика». Правда, с тех пор положение лежа стало моими единственным положением в пространстве на всю дальнейшую жизнь. Только лежа и только на спине.

…В палате, где я «лечился», находилось еще двадцать маленьких постояльцев. Летом нас вывозили на веранду, которая тянулась вдоль всего здания. Ходячих детей было совсем мало, основной контингент составляли лежачие. Тяжело это – постоянно чувствовать себя прикованным к постели, не бывать на воздухе, не видеть деревьев, неба, облаков… Поэтому когда в начале лета мы слышали слова медсестер и нянечек: «Вывозим!», – у нас случалось «тихое помешательство» от радости. Начинался праздник. Мы прислушивались к шуму листвы, к птичьему чириканью, жадно глазели на зелень.

Днем нас изматывала жара и духота, но ночами мы наслаждались прохладой. Спали под пологами из марли, каждый под своим. Иначе невозможно: комары в Астрахани – просто звери. Тем более что возле нашего туберкулезного санатория «шумел камыш». Шумел в буквальном смысле. Ветхие, бесхозные, трубопроводы, в изобилии проходившие мимо детского лечебного заведения, давали многочисленные течи. Вода стекала в котлован, питая обширное болото – своеобразный камышово-комариный рукотворный заповедник, откуда на нас и налетали тучи маленьких кровососов.

…Лечение заключалось в неподвижном лежании на протяжении многих месяцев, порой лет и регулярном употреблении огромного количества таблеток. Я таблеток не пил – лекарства от моего заболевания еще не изобрели, а довольствовался только витаминами. Таблетки при лечении туберкулеза назначались врачами просто в лошадиных дозах. На вес. Граммами. К примеру, если прописывалось семь граммов популярного в то время лекарства «ПАСК», – самое распространенное назначение и не самое большое – то за один прием нужно было выпить сразу четырнадцать таблеток.

Мальчику, кровать которого находилась рядом с моей, прописали «Фтивазид» – что-то от туберкулеза. Как-то раз он дал мне его попробовать. Вкусом это было похоже на мел. Но мне понравилось, и с тех пор, я собирал «Фтивазид» у всех, кто его принимал. Я до сих пор не понимаю, как я тогда не отравился. Ведь было отчего.

…Вокруг санатория и на его территории бродило много всякого бездомного зверья, кошек, собак. Особенно много крутилось их возле кухни. Прибегала туда поживиться отходами и большая рыжая псина, которую мы сразу заприметили. Собака часто подбегала к нашим кроватям. Дети тянули к ней руки, чтобы погладить, но бдительные няни всегда ее отгоняли. В санатории боялись инфекции, особенно глистов. Очень часто этих паразитов находили у сельских детей. Глисты и вши – это то, что в первую очередь начинали искать у всех поступивших в санаторий.

Собака перебегала от одной кровати к другой. Ее отгоняли, выталкивали за железные ворота веранды. Далеко она не убегала, а крутилась все время рядом. Кому-то пришла в голову идея «полечить» собачку. К ней полетел ломоть колбасы, с кусочком сала, роль которого играла таблетка, всего одна таблетка. Собачка мгновенно проглотила колбасу, завиляла хвостом и улеглась на солнышке.

Умирала она страшно. Часа через полтора, собака, как будто поняла – то, что стало с ней происходить, исходило от нас. Она стала метаться вдоль железной ограды, выискивая лазейку, чтобы проникнуть внутрь. Вход был один – дверь. Она рванулась к ней. Заскулила… Няни отгоняли ее, но псина еще два раза попробовала преодолеть этот заслон. Потом, обессилев, легла. Через пару минут опять вскочила, но задние лапы уже не слушались. Она поползла по земле, опираясь на передние, поползла упорно к двери, но через пару метров, отказали и передние. Собака подняла голову, посмотрела в ту сторону, где лежали мы, напуганные и притихшие, заскулила, изо рта пошла пена…

Больше мы не проводили подобных экспериментов. А мне этот случай так сильно врезался в память, что я до сих пор ощущаю вину, вспоминая собачьи глаза. Что было в них? Укор нашему жестокому детскому любопытству или просто слезы отчаяния?

…С того же времени во мне зародилась нелюбовь к кошкам.

Стояла глубокая ночь. Я проснулся от странного царапанья по постели. Открыв глаза и повернув голову, увидел совсем близко что-то темное. Это была кошка, она как бы присела, а ее хвост находился у моего лица.

– Брысь, брысь!

Все спали, и я кричал шепотом. Никого будить не хотелось. Я попытался до нее дотянуться рукой, но не смог. От резкого движения в плече что-то хрустнуло. Перелом.

– Брысь, брысь! – шептал я, глотая слезы и, вдруг, мне в нос ударил резкий, очень неприятный запах. Кошка спрыгнула на пол. Приглядевшись, я увидел, как по простыне расплывается темное пятно и с ужасом осознал, что же произошло.

Позвать никого я не мог. Как обычно, ночью дежурили две медсестры и санитарка, но они всегда ложились спать в комнате, находящейся в самом конце очень длинного коридора. Кричать бесполезно. Даже если кого-то и разбужу, то в результате меня же и отругают. Этого я не хотел. Никто бы не стал менять мне постель глубокой ночью.

Я отодвинулся от злополучного пятна на несколько сантиметров – насколько позволила ширина койки и попытался заснуть, заткнув нос полотенцем, но дышать через рот не мог, начинал задыхаться. Время до утра тянулось мучительно медленно.

С тех пор я могу смотреть на кошек, которые нарисованы или разглядывать их фотографии, но только тем и ограничивать свое общение с этими, безусловно, милыми и грациозными животными.

…В санаторий я попал в начале лета 1970 года. В августе мне исполнялось пять лет. Я хорошо помню тот день рождения. Тем летом мы лежали не на веранде, а в беседках. В тихий час, когда все спали, я услышал шепот:

– Можно я к нему пройду? У него сегодня день рождения. А я тороплюсь.

– Можно, пройдите.

Через секунду я увидел над собой лицо деда.

– С днем рождения, Антоша. Я тебе там фрукты принес, вот книжка…

– Спасибо, дедуля.

Это я запомнил, а следующий просвет – когда я уже начинал учиться. Также – день рождения, мне уже семь лет. Я готовлюсь в школу. Подарки: портфель, тетрадки, карандаши, ручки… Объяснить такую избирательность памяти я не могу. Но могу предположить. Вероятно, я интуитивно почувствовал, что родных мне предстоит видеть очень редко. Этот робкий домысел был очень горек и память не приняла событий, связанных с ним. Память сохранила горечь, но не сохранила всех подробностей.

…До моего родного дома было две трамвайных остановки. Узнав это, санитарки и медсестры грустно надо мной подтрунивали.

– Что, улица Яблочкова опять в блокаде?

В среднем меня навещали один раз в год. Только дедушка Андрей Аврамович и бабушка Елена Антоновна.

…Мне – восемь. Но я все еще лежу с малышами, в палате, где возраст – до 6 лет. Есть опасения, что в палате для старших меня могут «сломать», начнут пацаны бегать по кроватям и случайно наступят – так мне объяснил мой врач, Герман Васильевич. Но есть и «плюсы», я в этой палате самый старший. Я – староста.

День начинался в 7.00 с измерения температуры. Медсестра вставляла градусники под мышки детям, еще плохо соображающим после сна.

– Держи, – голос медсестры.

– Держу, – отвечал ребенок.

– Держишь? – еще раз, чтобы окончательно разбудить, спрашивала медсестра.

Потом приходила санитарка, подавала всем судна, приносила чайник с тазиком, умывала. Мы просыпались окончательно и внимательно вслушивались в то, что происходило в длинном коридоре. Раздавался грохот тележки – это значит завтрак уже привезли и скоро начнут развозить по палатам. Вот звук тележки все ближе и ближе. Вот она останавливается рядом с нашей палатой и санитарки с медсестрами идут вдоль кроватных рядов с подносами.

Сначала разносится каша. Потом то, что можно назвать «вторым» блюдом – салат из помидоров и огурцов, или килька в масле. Потом подается чай. На стакане с чаем лежит хлеб с шоколадным маслом. Сладкое я всегда отдавал соседям. Взамен получал что-нибудь из «солененького» – того, что было «не кашей». Кашу я невзлюбил сразу и на всю жизнь. Она стала моим пищевым проклятьем. Каша, каша, каша: пшенная, рисовая, манная… Каша преследовала меня все двенадцать лет «санаторной» и все последующие годы кочевой больничной жизни. С тех пор я неизбежно вздрагиваю при одном только слове «каша».

После завтрака разносили лекарства и начинался обход. Проводил его лечащий врач палаты, а раз в месяц все врачи отделения подходили к каждому ребенку и обсуждали дальнейшее лечение. Возле меня задерживались недолго.

– Антон, как у тебя дела?

– Все хорошо.

– Молодец.

После обхода медсестры брались за каталки и развозили детей по «классам», то есть по соответствующим палатам. В каждой палате на стене висела доска. На ней мелом учительница писала задания.

Мою первую учительницу звали Тамара Ивановна. Я даже помню ее фамилию – Коробцева.

Палат было всего пять, поэтому классы объединяли. То есть, первый, второй и третий – все находились в одном месте и на всех одна учительница. Школа работала как настоящая. Только уроки на 10 минут короче, чем в обычной, и большая перемена – 25 минут, чтобы можно было покормить детей «вторым» завтраком и отвезти на процедуры тех, кому они назначены. Все же это было прежде всего медицинское учреждение, и учебный процесс подстраивался под лечение, назначаемое врачами.

…Я, как правило, учился в той же палате, в которой и лежал. Меня старались не трогать. Да я и не особо давался. Каждое такое перекладывание с кровати на каталку и обратно грозило переломами. Врачи это понимали. Понимали и нянечки с медсестрами – те, кому в основном приходилось мной заниматься. Поэтому обычно меня перевозили прямо на кровати.

Все же перекладывать хотя бы раз в неделю было нужно – нас возили в баню. С каким ужасом я ожидал этого «банного» дня! Ужас мой объяснялся просто – неловкое движение во время поднятия, неуклюжее прижимание мгновенно трансформировались в дикую боль, в перелом и последующее за ним гипсовое мученье, которого я боялся больше самих переломов.

В конце концов я стал их скрывать. Иногда врачам удавалось уличить симулянта, и тогда меня везли в гипсовочную комнату и накладывали белокаменную повязку – все проходило очень болезненно. Врачи пытались сохранить мои руки и ноги без деформаций, которые следовали за каждым переломом и всегда тщательно вправляли травмированные кости. Это было мучительно.

Со временем врачи просто морально устали терзать мое маленькое тело и стали легко «верить» когда я, боясь вправлений, откровенно врал, скрывая очередной перелом. А они следовали один за другим. Мои руки после «подпольных» самостоятельных сращиваний стали сильно искривляться. На ноги я тогда мало обращал внимания. Я знал, что они никогда не пойдут. Как-то мой дед шутливо предложил вообще их ампутировать. Зачем они, если столько переломов? И хотя в шутке деда скрывалась горькая правда, я не согласился – и без того очень короткий. Но руки мне были нужны. Я всегда боялся кого-то о чем-то просить. Страшнее всего чувствовать себя обузой. В санатории меня никогда не кормили, я всегда ел самостоятельно, самостоятельно чистил зубы. Даже сломанной рукой я умудрялся это делать.

Саратовские страдания

Когда я учился во втором санаторном классе, однажды за мной пришла мама.

– Сынок, поедем полечиться?

– В Саратов. Учебу продолжишь там. Может быть, врачи что-нибудь сделают.

Меня выписали домой. Я уже отвык от него – отсутствовал четыре года. Побыв несколько часов в домашней обстановке, на следующий день я покинул его вновь. Мама увезла меня на поезде в Саратов.

Я не знаю, что произошло тогда в действительности. Врачи почему-то взялись меня лечить. Мама подписала документ, обязываясь не иметь претензий к медикам, если во время лечения со мной что-то случится. Она сказала об этом, когда уезжала.

– Сынок, здесь тебя попробуют полечить. Я подписала все необходимые бумаги. Это очень серьезно. Врачи обещали что-то придумать. Слушайся их. Теперь мы с тобой не скоро можем свидеться.

В свои восемь лет я еще многого не понимал, но то, что здесь в чужом городе долго не увижу родных, было яснее ясного. Я и в своем городе не видел их месяцами.

Попал я в Саратовский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии. В палате, куда меня определили, лежали еще три человека, точнее – мальчика, но все значительно старше меня. Двоих ждали операции на позвоночниках, третий лечил ногу. Все не ходячие.

Телевизора в палате не полагалось. Делать было абсолютно нечего, и дни напролет я читал. Читал все, что попадалось в руки. Раз в неделю приходила библиотекарь забирала прочитанное, приносила заказанное ранее и принимала новые заявки. Здесь я впервые услышал о книге «Земля Санникова», о Дюма и «Трех мушкетерах». Услышал, но не прочитал. Ребята, лежавшие рядом, не собирались делиться со мной тем, что они читали и живо обсуждали. А сам я просить не хотел. Потому что уже знал: в ответ на просьбу получу порцию насмешек и оскорблений.

Воспоминания о Саратове связаны с чувством унижения. Трудно отделаться от этого. Я находился один в чужом городе. Точно знал, что никто не принесет мне передачу. Как можно описать взгляд ребенка, который смотрит на соседа, только что получившего гостинцы из дома? Каким мог быть мой взгляд, когда я смотрел на лежащего в полутора метрах от меня мальчишку, поедающего шоколадку или апельсин? Хотя, помню точно, больше всего мучений мне доставляла жареная картошка. Запрещенную к передаче, ее все же умудрялись переправлять через окно. Этот деликатесный продукт накладывали в стеклянную банку, помещали в сетку или целлофановый пакет. Из окна выбрасывалась вниз веревка, к ней привязывался кулек с жареной контрабандой, и все это медленно плыло к нам в палату. Тот, кто находился у окна – тянул, а остальные были на «шухере» – просто прислушивались к шагам в коридоре. Таким же образом передавалась и запрещенная колбаса.

Как-то, не выдержав, я все же осмелился попросить картошки.

– Слава, дай, пожалуйста, чуть-чуть…

– Пошел вон, урод.

Потом Слава вдруг зло улыбнулся.

– Пей ссаки.

– Ты чего?

– Выпей мочу, тогда дам.

– Ну и заткнись, урод!

Вскоре в нашу палату поместили еще одного мальчика, лет девяти. Над ним сразу и постоянно стали издеваться старшие. Мальчик был «ходячий», и часто у него требовали что-то подать, что-то принести. Он выполнял беспрекословно. Взамен получал оплеухи и оскорбления. Я видел, как его заставляли делать то же самое, что предлагали и мне – пить мочу. Прямо из суден, в которые делали свои «дела» старшие. Посмотреть бы сейчас им в глаза.

Помню только одно радостное событие – когда я получил посылку – бандероль, в ней не оказалось никаких сладостей или вкусностей, просто пара чистых конвертов и книга! «Ура!!! Моя собственная книга!!!» Мне подарили книгу. Это были «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Я прочитал ее один раз, потом второй. Потом еще. Странным образом все описываемое – житье, обиды и унижения Тома накладывались на мою жизнь. Я, также как Том, ощущал полную свою ненужность, оторванность от близких. Вот только друга у меня не было, и убежать я никуда не мог, хотя робко мечтал когда-нибудь вернуться домой любимым, долгожданным проказником.

Я лежал. Время шло. Раз в месяц в отделении проводился «профессорский» обход. По всем палатам проходил главный врач института. Сопровождаемый коллегами и студентами, он подходил к каждому пациенту, вытаскивал рентгеновский снимок из конверта, который перед этим приносила медсестра и раскладывала в ногах у всех, кроме меня…

За время нахождения в саратовской клинике я ни разу не видел этого профессора, а он не видел… Угадайте, кого?

В первый «профессорский» вторник, когда уже зашумели голоса в коридоре: «Обход!» – к моей кровати подкатили каталку.

– Куда мы?

Все необходимые обследования я уже прошел. Меня возили на рентген, снимали кардиограмму, делали что-то еще…

– В перевязочную.

– Там немного полежишь.

Меня переложили на каталку и повезли. Перевязочную я еще не посещал. Мне пока нечего было перевязывать. Интересного здесь оказалось мало. Ослепительно белые стены, такой же потолок, стеклянные шкафы с завораживающе блестящими инструментами.

Полежал я здесь «немного». Часа полтора. Шум, который создавал, переходя из палаты в палату, профессор со свитой, сначала приближался, потом начал отдаляться и затихать. Обход закончился. За мной пришли.

– Поедем в палату?

– А обход?

– Уже все. Всех прошли.

Кроме меня… И потом еще два раза я оказывался в перевязочной во время профессорских обходов. Через пару месяцев меня перевели в «послеоперационную» палату и сообщили, что скоро за мной приедут – они дали телеграмму домой. Прошло недели полторы, и вот…

– Ну что, поедешь домой? За тобой приехал дедушка, – подошедшая ко мне медсестра светилась довольством. Чувствовалось, она рада, что я уезжаю и перестану, наконец, мозолить глаза всем и ей в том числе. Неудачливого пациента одели в одежду, привезенную дедушкой, вывезли на каталке.

– Дедуля! – радость переполняла меня. Я еду домой, вижу родное лицо!

– Ты почему не захотел лечиться? Почему не подпускал врачей? Почему ты отказывался от всего? – вместо приветствия набросился на меня дедушка.

– Кто тебе сказал, дедуля?

– Так сказали врачи. Они сказали, что ты отказался от лечения.

– Но это ведь неправда! – я не знал, что делать от отчаяния.

– Правда. Я им верю.

Потом дед все же смягчил тон.

– Скоро будем дома. Сейчас поедем на вокзал.

Почему-то ему не пришла в голову простая мысль: тому, кто «не допустил до себя врачей» и «отказался от лечения», было всего лишь восемь лет. В свои лета он мало что соображал. Ведь возили же его, этого восьмилетнего, на всякие обследования, процедуры? Кто бы ему стал объяснять, что сейчас его повезут на операцию? Да и что бы он смог сделать, если бы даже это понял?

Мы переночевали в комнате матери и ребенка на вокзале. Все было для меня интересно, ново. Уже тогда я не мог засыпать в незнакомых местах. Помню, всю ночь слушал вокзальные шумы: маловразумительные, лающие объявления, пронзительные, торопливые гудки, дробный стук колес…

Через сутки с небольшим нас встречали в Астрахани. Я вернулся домой. Радости мое возвращение никому не доставило. Счастливый конец, какой был у истории, произошедшей с Томом Сойером, моей историей не предусматривался.

Я отсутствовал дома четыре года и совсем не узнавал его. По комнатам бегала сестренка Таня. Все внимание уделялось ей. Ну а я находился здесь только потому, что дед не успел договориться с администрацией санатория, чтобы меня опять туда приняли.

Спустя много лет мама призналась, что из Саратова меня вообще не ждали: она подписала все бумаги, снимающие с врачей ответственность в случае моей смерти, и в глубине души надеялась, что так и произойдет.

Слушая признания матери, я не мог отделаться от ощущения, что она чего-то не договаривает, но мучить ее неприятными вопросами не хотелось – впервые за много лет она пришла ко мне в гости. Зову крови невозможно сопротивляться. Если ты не дегенерат, обязательно потянет тебя к родителям, нестерпимо захочется благоговейно прикоснуться к рукам матери, даже если когда-то она желала твоей скорейшей смерти. В такие минуты все прощается. Вот и я тихо радовался приходу мамы и не собирался рыться в отболевшем.

Теперь рискну предположить, что изначально была некая договоренность, возможно, с денежной подоплекой, о том, чтобы врачи под завесой лечения гуманно избавили родителей от тяжело больного ребенка. Медики тоже люди и вполне могли посочувствовать моим родным. Ведь мало кто кроме врачей понимал всю безнадежность моего состояния. Зачем обрекать на обоюдные муки несчастное дитя и его родителей, если можно избавить их от терзаний при помощи медицины? Кто потом будет разбираться отчего умер маленький пациент, заболевание которого просто несовместимо с жизнью? Увидев мой, исковерканный болезнью трупик, даже самый въедливый следователь прокуратуры ни на секунду бы не усомнился в естественности гибели больного.

Но что-то в этой схеме не сработало. Попытка приватной эвтаназии не удалась. Попросту говоря, не нашлось в институте хирурга, способного взять на себя грех убийства восьмилетнего мальчика. К счастью. Потому что в том возрасте мысли о смерти меня пугали – я не просто хотел жить, я жаждал жизни, страстно, так, как это умеют делать, наверное, только дети, и умерщвлять меня, когда я этого не хотел и боялся, было бы бесчеловечно. Спустя десять лет я был готов к такому повороту событий, а тогда – нет.

Удивительно другое – никто из врачей института не проявил интереса к редкой патологии и не захотел связываться с маленьким пациентом, носителем уникального ортопедического феномена. Почему? Если я лежал в клинике на законных основаниях, официально, почему меня упорно прятали от профессора? Почему выписали, не сделав попытки провести хоть какое-нибудь лечение, даже не выписали – выбросили? При этом врачи наплели деду, что я не подпускал их к себе. В общем, всю ответственность переложили на восьмилетнего мальчика. Подобное поведение наводит на мысль, что находился я в институте нелегально, что в отношении меня существовал какой-то замысел, который не осуществился по неизвестным причинам, и когда это произошло, от меня поспешили избавиться.

Но тогда об этих странностях я особенно не задумывался. А мои родные то ли на самом деле поверили врачам, то ли сделали вид, что поверили. И все время, проведенное мной дома, оказалось отравленным бесконечными упреками. Они, по словам матери, делали все возможное для моего лечения, а я, неблагодарный, просто гробил их силы, время и деньги. Саратовский НИИ стал последним местом, куда мои родные устроили меня, все еще, как говорила мать, «надеясь на чудо». Чуда не произошло. И виновным за это назначили меня. Больше со стороны родителей никаких попыток моего лечения не предпринималось. Зачем, если все их усилия я свожу на нет, все порчу и не желаю лечиться, в смысле – умирать?

Жизненное пространство

Дома меня предоставили самому себе. Сидеть я уже не мог – «лечение» в санатории сделало свое дело. Если раньше я бойко перемещался по дому, сидя на попе, то теперь мог только лежать. Лежать, а если опускали на пол, передвигаться ползком, на спине – примерно так, как это делают перевернутые черепахи. Я упирался головой в пол, затем двигал в нужную сторону на несколько сантиметров попу, подтягивал голову и «наматывал» метры по квартире. Так я «гулял» – ползал по всем трем комнатам.

Перед уходом мама оставляла мне два-три сырых яйца, немного соли, пару кусочков хлеба, наливала большую чашку чая. Это и было моей едой на целый день, пока кто-нибудь не возвращался домой. Если нужно было в туалет, то я все «делал» на газету, которую затем аккуратно упаковывал в целлофановый пакет. Я старался причинять как можно меньше хлопот своим родным.

Пол той квартиры был для меня и спальней, и столовой, и туалетом, и сквером для прогулок, и местом для интеллектуального развития.

Я смотрел телевизор. Кнопка для его включения находилась на стабилизаторе. Когда требовалось включить, я подползал к небольшому пластиковому ящику и локтем нажимал кнопку. Было единственное неудобство, – я мог смотреть телепередачи только одного канала – пультов дистанционного управления мы еще не знали. Да и телеканалов в Астрахани было тогда всего два. Вечерами, перед тем как все ложились спать, я просматривал телепрограмму, оценивал, на каком передачи лучше и просил настроить на него телевизор. Однажды, пытаясь включить стабилизатор, я нажал на кнопку очень сильно и сломал плечо.

Но главное – у нас была хорошая библиотека и я умел читать. Читал я с упоением. Все, что попадало в поле моего зрения. Одна из первых прочитанных книг – роман Николая Островского «Как закалялась сталь». Не знаю, какими соображениями руководствовалась мама, предлагая мне эту книгу, но книга меня потрясла. Поражали не живучесть и упорство Павки Корчагина, а то, что фундаментом живучести была Идея, он жил не для себя, а ради чего-то. Впечатляла реальность описанного, понимание, что совсем недавно жил на земле такой парень. «Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так…» – эту цитату я выучил наизусть и даже сейчас, спустя много лет, могу воспроизвести весь тот отрывок целиком.

Я прочитал много томов Конан Дойля, читал «Детскую Энциклопедию», книга была очень большая и тяжелая для меня. Держать ее в руках я не мог. Но знать «где что есть» и «как все устроено» жутко хотелось. Я исхитрялся: просил родителей ставить книгу на опору сбоку от меня и читал, перелистывая страницы. Если книга заваливалась, то чтение заканчивалось. Приходилось ждать когда кто-нибудь придет и поднимет. Пробовал читать Бальзака, но все казалось очень скучным. Трудно ожидать какого-то иного впечатления от романов неподражаемого Оноре, если читающий – мальчик восьми лет. Но я прочитывал все, что попадало в мои в руки. Вот только сказок не любил: сапоги-скороходы и ковры-самолеты не возбуждали мою фантазию. Я ими все равно не смог бы воспользоваться ни в жизни, ни в мечтах.

Тогда же я научился читать быстро – просто читал, пропуская пейзажные зарисовки и изображения природы. Вокруг меня все время кружилась одна «природа» – стены и потолок. Поэтому все описания заходящего солнца, трепещущих на ветру листьев, шелестящей травы – все это было мне непонятно. Этого оценить я не мог. Все это я научился ценить позже. А тогда меня интересовала только динамика сюжета. Видимо давала себя знать натура.

Как-то мама подошла ко мне, держа в руках какие-то небольшие коричневые палочки.

– Это спицы. Хочешь, я тебя научу вязать?

– Конечно. Только я, наверное, не смогу. Мне тяжело будет.

– Нет. Я выбрала легкие спицы, вот попробуй, они из бамбука.

Спицы, действительно, оказались очень легкими.

Помню, как из каких-то желтых ниток вязал шарф. Процесс шел тяжеловато – я с трудом удерживал искривленные руки на груди. Но вязать было очень интересно. Я вывязывал клубок до конца, потом распускал свое «произведение», сматывал нитки в клубок, и все начиналось сначала. Мне просто нравился процесс.

Также и в доступных мне книгах я искал в первую очередь действий, поступков, борьбы, приключений и прочих завязок-развязок, всего того, чего в этой жизни мне испытать не суждено. Так мне тогда казалось, но это мало меня расстраивало. Я жил на полу родительской квартиры, увлеченный захватывающими книжными делами и похождениями своих новых литературных знакомых, чьи фигуры и лица проступали сквозь испещренные буквами листы. Проникаясь чужими воображаемыми проблемами, я забывал на время о своих собственных.

«Домашний период» закончился месяцев через восемь. Как-то, ни с того ни с сего, у меня началась рвота. Рвало целый день. Как я оказался на больничной койке – не помню. Попал я в инфекционную больницу, в палате лежал один. За стеной, точнее за тоненькой перегородкой, раздавался голос соседа, который лежал с мамой. Я же был один, как всегда.

Недели через четыре меня выписали. Я так и не понял, что же со мной случилось. Скорее всего, врачи тоже ничего не поняли. Уже позже дед рассказал – они связали то резкое ухудшение здоровья с моим заболеванием. Как ему объяснили, мой организм взрослел, а тело давно уже перестало расти. За свою жизнь я должен буду перенести несколько таких кризисов, один из которых обязательно будет смертельным. Об этом, кстати, врачи рассказали и матери, уверив ее в моей скорой кончине.

Много позже, когда мне было уже двадцать пять, мама призналась:

– «Знаешь, сынок, мне ведь тогда врачи обещали, что ты не доживешь до двенадцати лет. Только поэтому я не отказалась от тебя.»

– Но я же до сих пор жив.

– Да, но кто ж тогда мог это знать?

Что тут скажешь? Только то, что ошибочный прогноз врачей оказался счастливым для судьбы пациента, чьи родители, дожидаясь его скорой смерти, не стали сдавать сына в приют для отказных детей, где он неизбежно и сгинул бы много-много лет назад.

Домой из инфекционной больницы я не вернулся. Я вернулся в санаторий, который в общем-то с большим основанием мог считать своим домом.

Незваный гость

За весь свой «санаторный» период я «погостил» у родителей еще один раз. Мне тогда исполнилось четырнадцать. Наступало лето. В санатории грянул капитальный ремонт, на время которого всех детей решено было выписать по домам.

Я рвался домой, но мои родители не хотели меня забирать. Врачи несколько раз посылали телеграммы близким, но близкие не реагировали. Все дети разъезжались. Что со мной делать никто не знал. Уезжала моя подружка Наташа. Она тоже считалась старожилом санатория – лечилась от туберкулеза позвоночника. Будучи совсем детьми, мы лежали в одной палате. Детей до восьми лет клали вместе, и никто не обращал внимания на пол ребенка. Я в такой палате, для «маленьких», пролежал до десяти лет.

Наташка пришла попрощаться.

– Антон, а ты что будешь делать? Все почти разъехались.

– Я тоже скоро уеду. Может быть, меня заберут, – сказал я неуверенно.

– А давай напишем записку твоим? – вдруг предложила Наташка.

– Я сейчас напишу.

Она села около моей тумбочки и стала что-то царапать шариковой ручкой.

– Вот, смотри!

Перед моими глазами оказался лист бумаги, с бегущими неровными строчками: «Мать, почему ты не забираешь меня?…» – а дальше очень грязное ругательство.

– Нет, я так не хочу! У меня очень хорошие и мама, и папа.

– Хорошие? Да ты им не нужен. Ты же видишь, не хотят они, чтобы ты ехал домой.

– Нет. Порви то, что написала. Порви!

– Хорошо. Ну, я пошла. Может быть, еще увидимся. Пока! – Она протянула мне руку.

Через два дня за мной все же приехал дед. Когда я очутился дома, то понял, что здесь меня не только не ждали, но и не желали видеть.

– Ты что это ругательные письма пишешь? – с порога набросилась мать.

– Какие письма? – я ничего не понимал.

– Вот это письмо, – она протянула мне ту самую Наташкину записку. – Оно оказалось в нашем почтовом ящике. Лежало без конверта.

– Но я этого не писал. Ты же видишь, это не мой почерк?

Мама все равно не поверила: «Тут твоя подпись».

Моя подружка Наташа перестаралась. И без того меня считали здесь лишним. Я видел это в вопросах и взглядах сестренки, которая давно привыкла, что она главная в этой семье и все внимание должно уделяться только ей. Я читал это в поведении матери, в ее глазах. Нет, ей не приходилось «выгребать» из-под меня, или что-то подобное. Но тем не менее я не мог обходиться без посторонней помощи. Мне нужно было помогать мыться, давать еду, воду, нужно было ломать голову, что делать со мной, если они захотят куда-нибудь поехать. Мать была уверена – она тратит силы напрасно, никакой пользы от меня в будущем ожидать не приходится – я дерево, никогда не принесущее плодов, – вот что говорили ее глаза, вот что я в них читал.

Я читал это и в глазах отца, которого видел не часто. К тому времени его назначили директором рыбного завода; он работал допоздна, бывало по выходным. Иногда он заходил в нашу с сестренкой комнату, садился напротив и отсутствующим взглядом смотрел на меня, словно говоря: «Что же ты так подвел меня, сын?»

В июне, практически сразу после моего появления дома, мать решила, что лучше всего нам переехать на дачу и там провести самый жаркий месяц года. Кондиционеры в то время были приборами просто космической недосягаемости. Наша семья не считалась бедной – все же отец имел престижную должность, тем не менее кондиционером мы похвастать не могли. Я вообще не слышал о кондиционерах в то время, хотя астраханское лето переносится очень тяжело. Температура порой поднимается выше сорока градусов по Цельсию в тени.

Был назначен день переезда. Я ожидал от него переломов, так как при переезде меня обязательно станут переносить. И не один раз. Утром назначенного дня мама с отцом о чем-то долго говорили на кухне.

– Сынок, мы сейчас с Таней уедем, а после шести часов приедет папа и привезет тебя.

Мама поставила на пол тарелку с обычным моим завтраком и обедом: два сырых яйца, хлеб, соль и чай. Я остался ждать. Однажды, когда мне было четыре года, меня так же оставили одного. Я ждал, ждал, ждал родных. Обычно ничего страшного не происходило, но в тот вечер они сильно задерживались. Когда растворились последние солнечные лучи, проникавшие в нашу квартиру, стало темно. Свет я включить не мог. Оставалось только по-щенячьи подползти к входной двери и, вглядываясь в тончайшую полоску света у самого пола, прислушиваться к шагам на лестнице. Проходили мимо люди: вот кто-то вошел в квартиру напротив, кто-то поднялся этажом выше. Я хорошо научился слышать и различать все, что делается снаружи. У меня не было возможности выйти и посмотреть, но у меня имелись уши. Я напряженно вслушивался в шум и звуки доносящиеся снаружи, ждал, когда в дверной замок вставится ключ – я узнал бы этот звук из тысячи самых разнообразных звуков. Но было тихо.

И тут мне стало страшно, что я навсегда останусь один, в этой пустой безжизненной квартире.

Я заплакал. Сначала тихо. Потом громче. Через минуту я уже орал.

К двери подошла женщина.

– Что случилось?

– Мама! Мама! Мама не идет! – орал я.

Подошел еще кто-то, они тихо, невнятно поговорили. Отошли.

Через какое-то время я услышал долгожданное, спасительное позвякивание в дверном замке.

– Ты что это устроил истерику? – строго спросила мать.

– Чтобы я больше этого не слышал, – почти со злостью бросил отец.

И больше я ничего не боялся. Точнее, боялся, но старался никогда этого не показывать.

В день переезда на дачу я снова ждал. Стояла жара. Наша квартира располагалась на первом этаже. Окна были открыты. На этот раз я слушал улицу. Возле подъезда, как и всегда, сидели соседки. Пожилым женщинам делать было нечего и они обсуждали всех, кого видели.

– Нина, здравствуй! Ты с работы? Посиди с нами, устала, поди?

– Здравствуйте, тетя Лида! Нет, спасибо, ужин готовить нужно. Мой с работы придет, а дома ничего не приготовлено.

– Да и, правда, ты вот все по дому, по дому. Он тебя обижает?

– Нет, что Вы такое говорите, тетя Лида? Он меня никогда не обижает. Выпить любит, но так ведь он работает много, иногда и расслабиться нужно. Я пойду. Позже, может быть, выйду.

– Ладно, Нина, иди. Не бережешь ты себя, худющая-то какая. Я ведь знаю, что твой работает много. Молодец он у тебя. Все в дом, – голос у говорящей был сочувствующий, почти жалеющий.

Послышались удаляющиеся по лестнице шаги.

– Она ленивая, да и муж такой же. Как напьется, так бьет ее. Видимо, есть за что, – голос принадлежал все той же «тете Лиде», которая только что жалела ушедшую соседку.

Зная о злых соседских языках, мать старалась не вступать в разговоры с лавочными «сиделками». И очень редко кого-то из них приглашала домой. Хотя тетушки ее уважали. Во всяком случае демонстрировали это, когда приходили «на минутку» по своим соседским делам: попросить взаймы соли или муки.

Я слушал эти лавочные пересуды, ждал отца и старался прокрутить в воображении как он станет переносить меня в машину, как возьмет на руки, как будет держать, закрывая входную дверь ключом, выходя из подъезда, открывая дверцу машины, укладывая на сиденье, как в это время мне лучше придерживать рукой ногу. Короче, это был обычный процесс: я мысленно готовился, стараясь предусмотреть все возможное, чтобы не сломаться, а если сломаться, то не в нескольких местах сразу.

Время подходило к семи вечера, когда я услышал, как в замок вставили ключ – пришел отец.

– Что, сын, ждешь? Я сейчас помоюсь, немного отдохну и поедем.

Летнюю жару отец переносил тяжело из-за псориаза. По его рассказам, в районе Новой Зеландии их корабль накрыло радиоактивное облако. По кораблю объявили тревогу, все укрылись внутри, а он не успел. Облако образовалось в результате испытания ядерного оружия на атолле Муруроа. После того плавания отец какое-то время провел в больнице. Псориаз проявился позже и всякий раз обострялся в моменты нервного напряжения. С назначением на должность директора рыбокомбината отец нервничал постоянно.

Красные шелушащиеся пятна появлялись у него по всему телу – в периоды обострения они стягивали кожу и сильно чесались. По причине заболевания отцу приходилось носить рубашку с длинными рукавами даже в летнее время – чистым оставалось только лицо. Никто на рыбзаводе не знал о его болезни, а он очень стеснялся. Пятна выглядели страшно, и хотя заболевание это не заразное, впечатление складывалось отталкивающее. Каждый вечер, вернувшись с работы, он шел в душ, а потом долго сидел в кресле, растирая свои пятна, часто до крови. Кусочки отшелушившейся кожи валялись потом по всему полу, и мать постоянно ругала отца за это. Только он не мог иначе. Болезнь протекала мучительно. Отец пытался лечиться у разных специалистов, но ничего не помогало. Мать где-то нашла рецепт мази, которая приносила облегчение. Снадобье делалось дома, из компонентов, которые пахли очень неприятно. И только вечером, после того как отец намазывался своим пахучим лекарством, можно было видеть его отдыхающим от изматывающего зуда.

Немного посидев в кресле и придя в себя, отец прошел на кухню и выглянул в окно.

– Что они здесь сидят? – в его голосе слышалось раздражение. Я только сейчас понял, отец не просто отдыхал после работы, он ждал, когда уйдут соседки. Время подходило к девяти вечера, а они все сидели у подъезда и расходиться, судя по оживленной беседе, не собирались. А нам нужно ехать за город.

Отец прошел в спальню, окна которой выходили на другую сторону. Здесь никого не было. Он вытащил противокомариную сетку, открыл окно и выставил на улицу стул.

– Давай, сынок! – он приблизился и взял меня на руки. Когда меня поднимал отец, я боялся меньше. Руки у него сильные, и брал он всегда очень осторожно. Подхватив, он понес меня, но не к двери, а к окну в спальне. Положил на подоконник.

– Лежи осторожно. Я сейчас подгоню сюда машину. Там эти сидят. Я не хочу, чтобы они видели.

«Этими» были те самые тети, обсуждающие всех и вся. Я вдруг догадался и с какой-то щемящей остротой осознал – моему отцу стыдно, что у него «такой» сын. И еще я понял, что стыдно не только ему, но и моей маме. Именно об этом они говорили утром на кухне. Об этом. Это открытие тогда потрясло меня. Я внезапно ощутил, как мучительно жжет клеймо неполноценности, только что поставленное мне самым главным человеком – отцом, который, опасаясь подлых соседских языков, предпочел тащить меня по-воровски, через окно, чтобы никто не увидел его позор и унижение – его больного сына.

Я лежал, боясь пошевелиться, испытывая незнакомую еще боль. Я ничего не сломал, болело где-то внутри. Я понимал, что для родных стал не просто обузой, я стал обузой, которую надо непременно скрывать от окружающих. Я замечал, когда к нам приходили гости, меня старались не показывать, держали их подальше от той комнаты, где я прятался. Но никогда до этого я не осознавал так остро, что они, самые близкие мне люди, стыдятся меня, моей болезни.

Отец появился под окном минуты через три, встал на стул и осторожно снял меня с подоконника. Спустя некоторое время я уже лежал на заднем сиденье. А спустя еще немного мы ехали за город, в наш дачный домик.

Мать встречала нас у ворот. Участок был небольшой. Уже почти стемнело, но в жидком свете электрических ламп я успел разглядеть ряды виноградных лоз, ползущих вверх по струнам проволоки, натянутым на вбитые в землю деревянные жерди. До этого я никогда не видел, как растет виноград. Да и на природу попал впервые. Перед домиком застыли кусты роз, а позади него располагался огород. Росли здесь и плодовые деревья. Мать в начале осени всегда делала запасы на зиму, консервировала помидоры и огурцы, варила варенья. Все у нее получалось очень вкусным, только я, постоянно проживая в санатории, исключительно редко пробовал эту вкусноту.

Почти весь июнь и одну неделю июля прожил я тогда с семьей на даче. Первые дни мама выносила меня по утрам из домика и укладывала на раскладушку, под небольшим навесом. Навес хорошо защищал от солнца, правда, даже в тени тогда температура достигала тридцати восьми градусов. Ночью меня переносили в домик и я спал на полу. В этой же комнате на одной кровати спали родители и сестренка. С наступлением ночи прохладнее не становилось. Ночью работал вентилятор. Засыпали все тяжело. Ночи для меня были пыткой.

В первый же выходной мать решила искупать меня в небольшом, узком корыте. Когда опускала в него, хрустнула ключица. Перелом. Я поморщился, но матери ничего не сказал. Она сама поняла – что-то случилось. Закончив мытье, позвала отца, чтобы тот помог меня вытащить. Боль в ключице была сильной, и я напрягся в тот момент, когда отец взял меня на руки. Результат – еще один перелом. Точнее, два. Сломаны рука и нога. Нога сломалась, когда я выпустил ее из сломавшейся руки. Ничего особенного, обычная моя жизнь: пришлось отказаться от ежедневных прогулок на раскладушке и оставшуюся часть дачного отдыха проводить в душной комнате, где единственным спасением от жары был тарахтящий вентилятор, который теперь крутился и днем, а купание заменить обтиранием мокрым полотенцем.

«Отдыхая» на даче, я иногда видел чистое небо. Я смотрел на него и думал, думал, думал. Я разглядывал плывущие облака. Мне хотелось улететь вместе с ними. Улететь от всего. И от отца с матерью тоже. А может быть, в первую очередь, мне хотелось улететь от них? И в то же время я понимал – они единственные на свете люди, с которыми я еще чем-то связан: кровью, привязанностью, привычкой. Кому я нужен кроме родных, для которых я давно постыдная обуза, но все же не чужая обуза, своя?

Возвращение с дачи состоялось тоже ночью, на этот раз отец вносил меня через дверь. На скамейке перед домом никого уже не было.

Также, ночью, он отвез меня к бабушке, когда через неделю после дачи мать и сестренка уехали на месяц отдыхать в Трускавец. Отец работал, а я его обременял. До возвращения матери меня повесили на бабушку.

Елена Антоновна жила в отдельной квартире. Без удобств, но в центре города. Чтобы получить жилплощадь, бабушке пришлось стать дворником. В то время это был самый верный и быстрый способ получения жилья.

«Квартирой» называлась небольшая комнатка, четыре на пять метров, в которой был еще маленький чуланчик, его бабушка почему-то называла «кухней». На самом деле кухня была общей, на четыре семьи. Общими считались и все остальные удобства, состоящие из одного «биотуалета» – небольшого деревянного домика, прикрывавшего глубокую яму, над которой располагался деревянный помост с выпиленными отверстиями. Туалет находился во дворе и обслуживал пятнадцать семей, обитавших в этом доме.

Никаких возможностей помыться самой и помыть меня у бабушки не было и она нашла выход – мыла внука прямо на полу, держа мою голову над тазом с водой. Делала она это через силу. Кроме проблем с сердцем – следствием перенесенного инфаркта, она прошла через несколько операций, ей даже удалили желчный пузырь вместе с камнем, размером с голубиное яйцо. Камень этот бабушка хранила, иногда показывая своим знакомым. Но несмотря на болячки, она согласилась взять меня к себе.

У бабушки я жил целый месяц. Она вставала в пять утра, затягивала бандажом свою грыжу и уходила подметать назначенный ей участок. К девяти часам, когда я просыпался, она возвращалась домой, готовила и кормила меня завтраком.

Родители оставили ей денег на мое пропитание, кроме того, два или три раза к нам заезжал отец. Он привозил продукты, в основном – рыбу. Отцу я, конечно, радовался, но еще больше радовался дополнительным калориям – бабушка жила откровенно бедно, едва ли не нищенствовала, питалась только тем, что могла купить на свою мизерную пенсию и грошовую зарплату дворника. Я же был иждивенцем, и никаких социальных пособий мне не полагалось до моего совершеннолетия. Телевизор у бабушки отсутствовал, зато имелся холодильник. Им бабушка гордилась и в разговорах с соседями и знакомыми обязательно переводила тему на холодильник и подробно рассказывала, как ей удалось его купить. Для нее холодильник был предметом роскоши, самоутверждения и социального статуса.

Несмотря на материальные трудности, она не обращалась к отцу за помощью. У моей бабушки Елены Антоновны был Характер. Целеустремленность – до самоистязания. Рано потеряв мужа, умершего от какой-то болезни, она осталась одна с двумя детьми на руках. Благодаря силе своего духа и неимоверному труду она не только сохранила жизни детям, но и сумела дать им высшее образование. Хотя «дать» – это неправильно. Ей приходилось устраиваться на самые тяжелые работы, чтобы прокормить и выучить двух своих кровиночек. Видимо из-за этого-то характера отношения между бабушкой и моей матерью складывались очень непросто.

Живя с бабушкой Еленой, я впервые, на короткое время, ощутил, что живу с близким и родным человеком. Она любила меня, возможно, от страстного желания быть любимым я все это нафантазировал, но мне было очень уютно и комфортно в бабушкиной крошечной коммунальной лачуге.

Вернувшись в квартиру родителей, я вновь ощутил свою ненужность и очень радовался, когда к нам приходила бабушка. К сожалению, это случалось очень редко. Как правило, ее посещения заканчивались длительными размолвками с моей матерью.

Я не знаю, что произошло между ними, но помню, что мать во время скандалов припоминала все обиды, которые были нанесены ей много лет назад. Я мог понять только одно: шла борьба за отца. Борьба, в которой мать одерживала победу. Отец, невзирая на то, что бабушка была его матерью, непременно вставал на сторону жены и мог месяцами не видеться и не разговаривать с бабушкой. Мне было очень жаль бабулю. Я видел, что отец чувствовал свою вину перед ней, чувствовал, но ничего не мог поделать.

Мамины нервы

Меня отправили домой только на лето, на время капитального ремонта. Приближалась осень, и дед, как обычно надев свои ордена, поехал к главному врачу санатория, чтобы узнать, когда можно привезти внука. Мне необходимо закончить учебу, да и мать уже открыто выражала недовольство, что ей приходится ухаживать за мной. Однако никто в санаторий брать меня не хотел. Я чувствовал, что здорово мешаю своим близким, особенно матери. Многого в ее отношении ко мне я тогда не понимал, но хорошо понимаю теперь.

Когда наступало время купания, мать опускала меня в ванну, открывала горячую воду и уходила. Вода лилась, вот уже ванна заполнена больше чем на половину, становится горячее и горячее, мне не хочется шевелить ни рукой, ни ногой, потому что при шевелении чувствуется сильное жжение в том месте, где уже привыкшая к воде часть тела соприкасается с другим более горячим потоком. Тяжело дышать из-за пара, который заполняет все вокруг. Но самое страшное – вода продолжает прибывать, и вот над водой остается только лицо.

Я долго терплю, стараюсь дождаться, когда мать сама вспомнит обо мне и придет, но ее все нет. Я не хочу кричать, звать ее, потому что она дала мне кличку «паникер». После злосчастного «лечения» в Саратове мама все время называет меня так, когда подходит, чтобы перенести, и видит, как я напрягаюсь. Мне кажется, я этого не делаю, но в такие мгновения мое тело начинает жить независимо от меня.